「夢」を大人買い

「夢」を大人買い

-今月のホビー日記・2024年12月-

-今月のホビー日記・2024年12月-

12月31日(火)

本日は昨日の続きで今年の鉄道模型の話題。もう鉄道模型業界自体が限界産業で、ブラスメーカー最後の星だったワールド工芸も終わりになるし、最終的にメーカーはIMONしか残らないような状況が見えてきたので、そちらの話題ではなくごく私的なこの一年の感想。それにしても鉄道趣味界にとって一番クリティカルなのは井門さんの健康状態って感じだよな。最近はスケール・ゲージを問わす製品も出尽くして、これはぜひ欲しいというものもなくなってしまったし、作るのも機関車は年に1輌、池袋鉄道模型芸術祭に出すのを作るぐらいになってしまった。その一方で、12mmの仕掛りやジャンクもほとんど出てこなくなったので、昔の昭和40年代の懐かしい16番のジャンクを安く落札できたら、オリジナルに近く再生するという林さんのようなことにも手を出すようになってしまった。まあ、これは最近の量産品の中古よりずっと安いので、あわよくばと安めに入札すると、時と場合によっては落札できてしまうのが原因だな。変にゴテゴテとディテールがついていないので再生も楽・モータ換装してたっぷりとウェイトを補充してやれば結構良く走るし。これも何台かはリビルドしたけど、けっこう未着手の在庫も溜まってるなあ。このくらいに片手間でやる分には、ノスタルジックでいいかな。スケールは何にしろ、なんかちょっと面白いものには惹かれるけど、これは絶対に欲しいとか作るとか、そういう物欲はあんまりなくなっちゃったからな。歳のせいか。では、良いお年を。

12月30日(月)

さて、今年もあと二日ということで、年末恒例の今年の総括に行ってみよう。まずは実物の話題から。今年の実物の話題というと、なんともトホホな話だが、やはり「事故・事件・不祥事」の多発をまず挙げなくてはならないだろう。歴史的な死傷者数の大事故が起こったわけではないが、今年ほど毎月何度も脱線や線路・架線の障害、ミスの重なった事故が起こった年というのは少なくとも記憶にない。世の中の情報化が進んだので、昔なら地元だけでうやむやにしていた問題が、全国区のニュースになってしまうということもあるとは思うが、やはり民営化後40年近くが経って制度疲労的な問題も大きいのではないだろうか。最たるものは「輪軸問題」で、多分あれは国鉄時代から現場のベテランが測定器など使わずに(国鉄時代はそんなものそもそもない)経験則で作業していた頃からの「伝統」であろう。そうでなければ、民鉄も含めてあれだけ広範囲で問題が同時多発的に生じている理由がわからない。函館線のレール腐食による折損・脱線や、いすみ鉄道の緩んだ犬釘を放置したことによる脱線など、充分な保守費用を捻出することすらできない経営の問題を浮き彫りにした。確かに、事故による運休・不通も多発したが、乗客に死者や負傷者がなかったのは不幸中の幸いだ。やはり「そこに線路があるから走らせる」という時代ではなく、本当に鉄道が必要とされるところかどうかを吟味して、意味のあるところに集中して投資するようにしなくては、鉄道会社自体の存続が危なくなることを示唆したと見るべきだろう。

12月29日(日)

昨28日、えちごトキめき鉄道の「国鉄色急行編成」が走行中に梶屋敷で故障となり、救援回送されるという事故が発生。このため昨日から本日にかけて走行予定の「夜行急行」は中止という事態に。また本日に運行予定の観光急行も運休となった。まあ、車輌が車輌なだけに、トラブルが起きて仕舞えば運休も仕方ないが、旅行を組んで楽しみにしていた人も多いかと思うと、ちょっとかわいそうな気も。

12月28日(土)

昨日JR北海道函館線の山線で、除雪作業中のDE15 1542号機が故障して立ち往生する事故が発生。ミイラ取りがミイラになってしまったような形だが、それより「また北海道かよ」という感じ。まあ、貧すれば鈍するとはよく言ったもので、金がない分どんどんバッドサイクルにハマっているような感じ。そもそもただでさえ維持管理にコストのかかる(除雪業務の委託が、かなりの産業になっていたりするぐらいで)北海道の鉄道を民営でやるというのに無理があるのでは。

12月27日(金)

ちょっとこのところ、妙に子供頃の憧れだった16番模型のジャンクを、超お手軽価格で落札するのが続いてしまった。この値段で落ちればめっけもの、というぐらいで入札したんだが、そのままいってしまった。詳細はちゃんと整備してから公表しますが、昭和40年代の16番に一番夢があった頃の製品って、また手に入れたくなるんだよね。だからどうするってのもあるんだが、オリジナルに修復して井門さんの鉄道模型博物館に寄贈するかな。

12月26日(木)

JR九州は12月12日に発生した貨物列車脱線事故の影響で不通が続いていた鹿児島本線川内-隈之城間を12月31日から運行再開すると発表。JR貨物も、来年1月5日以降に順次運行再開する。事故の原因については、現在も調査中。ひとまず年末年始の移動にはギリギリ間に合った感じ。これも肥薩おれんじ鉄道線内ではなく、JR九州管内\の川内駅で起こったのが不幸中の幸いというべきか。JR九州は、鉄道は赤字ベースだが、経営努力で企業としての体力はなんとか保っているし。br>

12月25日(水)

本日は松・謙さん宅のレイアウト・ビューの「ビストロ・クレセント」にてささやかに身内の忘年会。松・謙さん自身、このところの寒さで風邪をひいてしまったということで、軽く「とれいん」創刊50周年を懐かしむ会を行った。毎回伺うたびに変化が楽しいレイアウト。今回はmailマガジン「週刊 汽車道楽」の読者の方ならご存知のように、いろいろなところにストラクチャが増えているし、木や草も増えている。それ以上に、トロリーラインに架線柱が建ったことで、端っこの留置線のようでなんでもなかった線が生き生きと存在感を発揮していたのも見どころ。会の間はずっとアーティキュレーション重連の牽引する重貨物が走っていたが、今年はヴィデオ撮影のために手入れをしただけに安定した走り。ということで、バックにストラクチャーが並べられた、盛岡を出て十三本木峠に向かうところをイメージしたという上りの直線アプローチ。それまでの牧歌的な風景から、人の暮らしが感じられる景色に一転。これが元々松本さんのイメージしていた盛岡郊外なんだろうな。

本日は松・謙さん宅のレイアウト・ビューの「ビストロ・クレセント」にてささやかに身内の忘年会。松・謙さん自身、このところの寒さで風邪をひいてしまったということで、軽く「とれいん」創刊50周年を懐かしむ会を行った。毎回伺うたびに変化が楽しいレイアウト。今回はmailマガジン「週刊 汽車道楽」の読者の方ならご存知のように、いろいろなところにストラクチャが増えているし、木や草も増えている。それ以上に、トロリーラインに架線柱が建ったことで、端っこの留置線のようでなんでもなかった線が生き生きと存在感を発揮していたのも見どころ。会の間はずっとアーティキュレーション重連の牽引する重貨物が走っていたが、今年はヴィデオ撮影のために手入れをしただけに安定した走り。ということで、バックにストラクチャーが並べられた、盛岡を出て十三本木峠に向かうところをイメージしたという上りの直線アプローチ。それまでの牧歌的な風景から、人の暮らしが感じられる景色に一転。これが元々松本さんのイメージしていた盛岡郊外なんだろうな。

12月24日(火)

JR東日本は、E131系を仙石線に投入すると発表。仙石線用E131系は4輌編成ロングシートのワンマン仕様。14編成56輌を揃える予定。帯色は従来の仙石線用205系を踏襲する。2025年度冬頃より営業運転を開始する予定で、従来の205系の置き換えが完了し次第、同線でのワンマン運転を開始する予定。まあワンマン化等の合理化対応という意味もあるにせよ、ローカル線用に新車作って投入するとは、さすがJR東はキャッシュリッチ。それでいて値上げもするとはなあ。

12月23日(月)

23日は懐かしい平成の天皇誕生日。今日は小春日和でちょっと過ごしやすかったので、色々用事で動き回っていた。田園都市線にも何回か乗車したが、なんと2137Fスヌーピー号こと「南町田グランベリーパーク号」に2度も出会う。同じ「色車」に一日複数回会ったことは初めてではないが、割と運がいいことも確かだ。汚れやすいけど、洗車すると綺麗になるみたいで、今日は前に見た時よりもキレイになっていた。備忘録として。

12月22日(日)

11月に続いて、昨日はカシオペア紀行甲府行きの日帰り運行が行われた。上野から武蔵野線経由甲府行きというのも経路としては面白いが、このツアーはそもそも鉄道マニア向けではない。日帰りで16〜12万円出せる人は限られると思うのだが、それでも成り立ってしまうところがスゴい。基本的に今の日本は景気が良くて小銭を持っている人が一杯いると言うことなんだろうな。良い悪いじゃなくて、稼げる人は稼げる。何もしなくても、天下の周りものが来ると思っていた昭和の高度成長期の発想が能天気だと言うことだろうな。

12月21日(土)

JR西日本と東日本は、2029年度を目標に北陸新幹線の金沢-敦賀間で自動運転を導入すると発表。ある意味、日本においては東海道新幹線開通時のATCに始まり、新幹線で運転の機械化の先鞭を切ってきた歴史があるだけに、保安装置の進化を考えれば自動運転に行き着くのは当然の成り行き。検討されているのは、すでに地下鉄等で導入されている運転士が乗っているカタチでのATO式の自動運転のよう。新幹線ではもともと目視の部分は少なく機械依存の部分が多かっただけに、これは当然の進化といえよう。

12月20日(金)

名鉄が中部国際空港と協力し、国際線出発便を対象とした「オフエアポート・チェックイン」の実証実験を2025年1月11~17日に実施すると発表。国際線旅客の手荷物を名鉄名古屋駅で預かり、手ぶらでミュースカイに乗車すれば、そのまま飛行機に積み込まれるサービス。名鉄利用での国内線の「オフエアポート・チェックイン」の実証実験は、2024年2月に行われた今度は本命とも言える国際線での実施。かつての手荷物のように、旅客用の営業列車を使って荷物を輸送するのがポイント。対象となるのはキャセイパシフィック航空の539便(中部国際空港15時20分発、香港行)または531便(中部国際空港16時40分発、台北経由香港行)。手荷物配送料は3,000円(スーツケース1個)とのこと。旅客列車による荷物配送は昔取った杵柄だが、けっこうトラック運転手不足の危機を救う物流革命の旗手になりそう。

12月19日(木)

12日にJR鹿児島線川内駅で起きた貨物列車の脱線事故は、1週間経った今も復旧作業が難航しており、川内-隈之城間は運転再開の見通しが立たず、事故原因の究明も始まっていない状態が続いている。これは線路際に大型クレーンを設置するスペースを確保できず、脱線した機関車と貨車2輌についてジャッキを使用した復線作業となっているため。これまでに貨車1輌を復線させ、残る機関車と貨車1輌の作業を進めている。旅客については代替バスを九州新幹線による振替輸送により対応。年末年始を前に火急的速やかな復旧が望まれる。

12月18日(水)

本日は電車でクルマで、往ったり来たり移動が多かった日。おかげで久々にいろんなのにあった。一回目の電車は副都心線で新宿まで。この時は黄車「ヒカリエ号」4110Fがやってきた。今月は「色物」に出会ってなかったので、これが初めての出会い。二回目は渋谷までだったが、この時は南町田グランベリーパーク号「スヌーピートレイン」2137Fがやってきた。こっちも月イチでは出会っているような感じ。備忘録として。

12月17日(火)

本日8時14分頃JR東日本中央快速線新宿駅で信号トラブルが発生し、この影響でラッシュ時間帯の最中に、東京-高尾間の全線で運休となった。約一時間半後9時半頃に運転を再開したが、時間帯が時間帯だけに多くの通勤・通学客に影響が出た。またこの復旧作業のため12時30頃より約1時間に渡って東京-新宿間で運転を見合わせた。それにしても最近のJRは事故・故障の類が多いなあ。なんか隔世遺伝のように国鉄時代末期の悪い癖が再発してきたかのよう。もはや国鉄時代を知る職員はいないはずだが、悪い伝統はひそかに受け継がれるということか。

12月16日(月)

東武鉄道は来年1月25日に栃木-下今市間で「SL大樹小江戸とちぎ」の特別運行を行うと発表。2025年1月25日に実施すると発表した。下今市いなんではSL列車による初の営業運転となる。栃木市とのタイアップによるイベントとなっており、栃木駅11時30分の発車時には、ホームでの出発式が行われ、JR両毛線にもディーゼル機関車が登場してSLと並ぶ演出が行われる。同日は栃木駅前広場において9時から15時までイベントも開催される。列車は途中新鹿沼駅に1時間停車する。「SL大樹小江戸とちぎ」の乗車券はクラブツーリズムのツアー商品として販売される。

12月15日(日)

修繕完成を記念してフォトセッション。柿の木が2本ばっちり入る構図は非常に難しいので、新設のメインの木の方を大きく扱い、サブの柿の木はちょっと枝だけ入る構図で撮ってみた。元々がヒルマの見本用のジオラマで撮影を考えた配置になっていないので、見て楽しむ分には色々見どころがあるのだが、列車を入れて撮影できる方向はかなり限られている。ということであまり変わり映えしないカットだが、その分柿の木を大きくした効果は伝わるのではないだろうか。今度は韓国製ベースでレトロフィット改造したC5526号機。これももう作ってから20年になるんだなあ(遠い目)。

修繕完成を記念してフォトセッション。柿の木が2本ばっちり入る構図は非常に難しいので、新設のメインの木の方を大きく扱い、サブの柿の木はちょっと枝だけ入る構図で撮ってみた。元々がヒルマの見本用のジオラマで撮影を考えた配置になっていないので、見て楽しむ分には色々見どころがあるのだが、列車を入れて撮影できる方向はかなり限られている。ということであまり変わり映えしないカットだが、その分柿の木を大きくした効果は伝わるのではないだろうか。今度は韓国製ベースでレトロフィット改造したC5526号機。これももう作ってから20年になるんだなあ(遠い目)。

12月14日(土)

「毒を喰らわば皿まで」ではないが、手を付け出したので「秋のジオラマ」を徹底的にリニューアルすることにした。前は箱にしまえるように木の大きさがをベースからはみ出さないように抑えていたのだが、枝ぶりを広げた方が、紅葉も柿も存在感があって引き立つ。ということで、デカい柿の木を作ってこれをこのジオラマのランドマークとし、前の柿の木はサブとして移植して柿が目立つジオラマに改装することにした。メインの柿の木は、昔中古のジオラマを改造するときに外した木をベースに葉を落とし、例のビーズを接着するという「更新修繕」で製作。サクッと作業してひとまず完成。

12月13日(金)

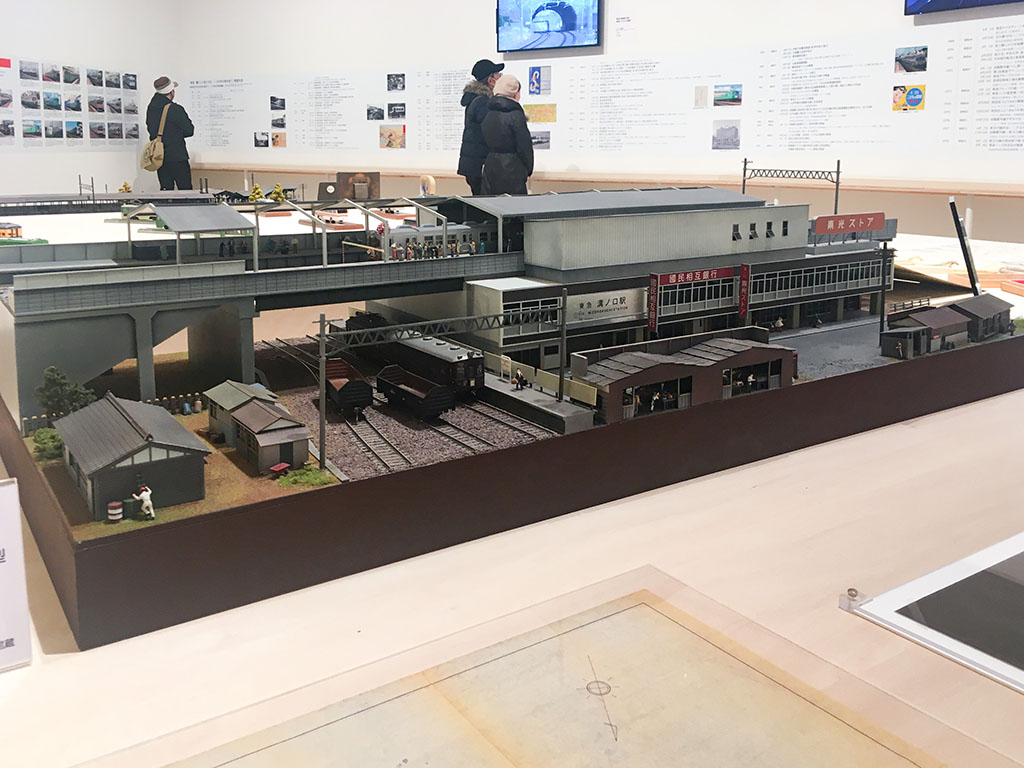

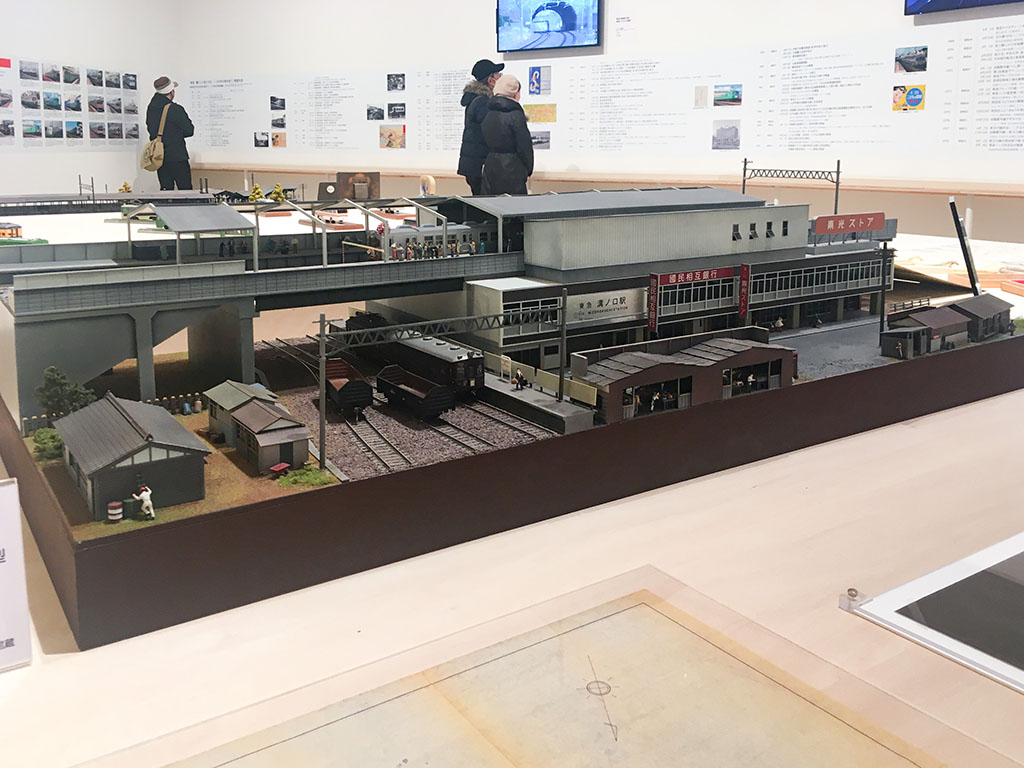

続けて1966年頃の溝の口駅と、1923年の目黒駅の16番ジオラマ。流石に1923年の目黒駅だけは、解説を読まなくてはどこの模型かすぐにはわからなかったが、まあこれは仕方ないところだろう。電車とバスの博物館所蔵ということだが、構造や作風からするとこれはヒルマモデルクラフト製と思われる。この手の鉄道の博物館ジオラマだとヒルマかDDFかというのが定番だが、16番だし、レーザー抜きの窓や屋根瓦の材料などはいかにもヒルマである。しかし実際の製作はそうであっても、カツミか天賞堂が元請けで下請けがヒルマということも考えられる。そういう事例も実際にあるし、電車とバスの博物館のレイアウトは車輛も含めてカツミが請けているので、このジオラマもその場合はカツミ元請けでヒルマ製作の可能性が高いな。その他車輌模型や図面等の資料もかなり出展されているので、時間があったら行ってみると充分楽しめる。会期は来年2月2日まで。

続けて1966年頃の溝の口駅と、1923年の目黒駅の16番ジオラマ。流石に1923年の目黒駅だけは、解説を読まなくてはどこの模型かすぐにはわからなかったが、まあこれは仕方ないところだろう。電車とバスの博物館所蔵ということだが、構造や作風からするとこれはヒルマモデルクラフト製と思われる。この手の鉄道の博物館ジオラマだとヒルマかDDFかというのが定番だが、16番だし、レーザー抜きの窓や屋根瓦の材料などはいかにもヒルマである。しかし実際の製作はそうであっても、カツミか天賞堂が元請けで下請けがヒルマということも考えられる。そういう事例も実際にあるし、電車とバスの博物館のレイアウトは車輛も含めてカツミが請けているので、このジオラマもその場合はカツミ元請けでヒルマ製作の可能性が高いな。その他車輌模型や図面等の資料もかなり出展されているので、時間があったら行ってみると充分楽しめる。会期は来年2月2日まで。

12月12日(木)

本日は気温が下がるというので、クルマで用事に外出。用事が早く済んで時間が出来たし、方向もあっていたので、世田谷美術館で開かれている「東急 暮らしと街の文化――100年の時を拓く」を見に行く。この展覧会は「企業と美術シリーズ」の第5回であり、世田谷の文化を作り上げたとも言えると東急にスポットライトを当てたもの。東急と世田谷については、輸送事業と街づくりの両面から取り上げるとともに、東急沿線に住んだアーティストたちの作品、五島美術館をはじめとする東急のアート・文化事業を紹介している。ということで、まるで「世田谷美術館」「電車とバスの博物館」「五島美術館」という三つのミュージアムが合体したような展示となっている。鉄道趣味という意味では第一室の「暮らしの時を運ぶ」/東急の輸送事業」のところでいろいろな資料が展示されている。そのうちジオラマ関係は撮影可なので紹介しよう。まず最初は1958年頃の蒲田駅の16番ジオラマから。3つ出展されているので、二日に分けて紹介する。

本日は気温が下がるというので、クルマで用事に外出。用事が早く済んで時間が出来たし、方向もあっていたので、世田谷美術館で開かれている「東急 暮らしと街の文化――100年の時を拓く」を見に行く。この展覧会は「企業と美術シリーズ」の第5回であり、世田谷の文化を作り上げたとも言えると東急にスポットライトを当てたもの。東急と世田谷については、輸送事業と街づくりの両面から取り上げるとともに、東急沿線に住んだアーティストたちの作品、五島美術館をはじめとする東急のアート・文化事業を紹介している。ということで、まるで「世田谷美術館」「電車とバスの博物館」「五島美術館」という三つのミュージアムが合体したような展示となっている。鉄道趣味という意味では第一室の「暮らしの時を運ぶ」/東急の輸送事業」のところでいろいろな資料が展示されている。そのうちジオラマ関係は撮影可なので紹介しよう。まず最初は1958年頃の蒲田駅の16番ジオラマから。3つ出展されているので、二日に分けて紹介する。

12月11日(水)

JRグループ各社が年末年始期間(12月27日〜1月5日)の指定席予約状況について発表した。各新幹線でコロナ禍前の2018年度を上回った昨年度以上の予約数となっており、人々の移動に関して新幹線の需要は確実に伸びている。東海道新幹線は2023年度比113%、2018年度比126%。一部の列車についてはすでに満席となっているものもあるとのこと。山陽新幹線は2023年度比114%。JR東日本管内の新幹線全体では2023年度比122%、特に北陸新幹線は2023年度比130%と伸びが目立つ。この伸びの中には国内旅客のみならず、インバウンドの旅客もかなり含まれているものと思われる。

12月10日(火)

JR東日本は「モバイルSuica」の位置情報データを活用し、自動改札機を通さなくとも乗車可能とするサービスを将来的に導入すると発表。モバイルSuicaがインストールされたスマホの位置情報から沿線上の移動データ読み取り、それに合わせた運賃を徴収できる仕組みという。同時に電子マネーとしての機能向上を図り、Suica間でのの個人間送金を可能にするなどキャッシュレス決済機能も高めることで、急速に進化する電子決済業界で3000万人以上と言われる利用者を活かした生き残り策を図る模様。

12月9日(月)

JR貨物が、踏切での衝突事故以来休車が続いていた「銀缶」EF81303号機の現役復帰を発表。いずれにしろEF81自体の全廃が近いので、このまま廃車になるかと思われていただけに、修復の上で運行再開というのは嬉しい驚きといえるだろう。まあ、昨今の有料撮影会のブームを考えれば、修復費用を支出してもそれ以上のリターンが望めるというソロバンも弾いたのではないかというのは穿ち過ぎだろうか。いずれにしろこれで貨物のEF81が運用停止になるまでは活躍が期待できそうだ。

12月8日(日)

昨日から本日にかけて大井川鐵道でSL夜行列車が運転された。折り返して終夜運転するタイプの観光「夜行列車」は、Mr.地域振興の鳥塚社長がいすみ鉄道時代に始めたのがその嚆矢。その後えちごトキめき鉄道の社長時代にも、国鉄型の急行電車を使った観光夜行列車を走らせた実績があるだけに、蒸機牽引の夜行列車は誰もが期待していたところ。売り出し即完売の超人気で、キャンセル分の抽選も20倍以上と人気沸騰。客車3輌で補機なしというのも味わい深い。乗務員はじめ職員も気合を込めて対応したとのこと。次は年越し夜行運転。これも話題になりそう。

12月7日(土)

弘前鉄道弘南線で、真冬の到来を知らせる恒例のラッセル車の試運転が行われた。雪掻車キ104号は1929年製、それを推進する機関車ED333号機は1923年製と、100年物の骨董品がまだ現役で使われているのだからスゴい。まあ、年に何度かの出番のために保有されているワケなので、激務の除雪作業といえども車輌の使用頻度は低いので長持ちするということなのだろう。事実上、普段は博物館に入っていて、雪が積もった時だけ現役復帰という感じだな。大鰐線の事実上の廃止で暗い話題しかなかった弘前鉄道では明るい話題。料金とって走らせれば、結構客が来ると思うけどなあ。

12月6日(金)

JR東日本は国土交通大臣宛に2026年3月付けでの運賃改定の申請を行った。諸物価高騰のおり、運賃を1〜2割値上げする。また国鉄時代から続く運賃制度の改定も行い、「電車特定区間」「山手線内」をはじめとする18区間の特定区間の廃止、JR他社との運賃に関する「通算加算方式」の導入、東京-熱海間についての東海道線と東海道新幹線の別線化などを実施する。東京地区で設定している一部区間での定期旅客運賃の特別な割引についても廃止する。

12月5日(木)

8月27日の豪雨により山岸-区界間で道床流出や土砂流入発生し、以来上米内-宮古間が運休となっていた山田線に関して、JR東日本は復旧工事が計画通りに進み当初予定見通り12月20日(金)始発から運転再開すると発表。最近はとにかく廃止したがるJR東日本だが、よく復旧させたともいえる。山田線自体、過去に何度も災害にあっては復旧を繰り返している線区であり、それなりに必要度を認められているということなのだろうか。

12月4日(水)

京阪電気鉄道は運賃改定の申請に関する補足説明資料の中で、3000系編成のプレミアムカーの2輌化を2025年秋にまでに実施すると発表。現在は8000系・3000系で運行される京阪線の特急や快速急行の6号車にプレミアムカーが連結されている。中期経営計画の中ではプレミアムカーの増備について中長期的課題として触れられていたが、2025年秋と具体的な時期が明示されたのがポイント。関西では思いの外有料シートが定着したようだ。まあ戦前から関西国電は2等車を連結していた伝統があるし、そもそも階級社会的な風土が残っていることも確かだし、長距離通勤者がとにかく席に着きたいというニーズのある関東圏とは違う意味で需要があったのかもしれない。

12月3日(火)

今月分の「記憶の中の鉄道風景」のコンテンツの作成。今月もまたPhotoshopのAIカラー化のニューロフィルターのプラグインを利用した「蒸気機関車時代の昭和の鉄道写真をカラー化してみた」シリーズ。今月は前回の続きで、1972年7月の北海道撮影旅行で撮った室蘭本線白老-社台間でのカットのカラー化第二弾。カラー化もなかなかいい出来のものが多くなり、どんな仕上がりになるかワクワクするより、出来の良し悪しを楽しむ感じになってきた。実用的な使いどころは、かなりわかってきた感じだな。

12月2日(月)

ということで、修復はひとまず完成したので記念の撮影。元がヒルマのストラクチャの見本として模型店のでもように作った16番のジオラマなので、いかに自分のテイストで手を入れているとはいえ、本気の陽射しで照らすとボロが出るところもある。なわけで16番的なライティングでの撮影。でも人工光ではなく、反射光をうまく使った太陽光だよ。ここまでアップってのはあまりやらないし、模型撮影では俯瞰気味のは避けてるんで少ない。それも含めてこのジオラマならではの撮り方かな。また49619号機でスマン。けど非公式側は初めてかも。

ということで、修復はひとまず完成したので記念の撮影。元がヒルマのストラクチャの見本として模型店のでもように作った16番のジオラマなので、いかに自分のテイストで手を入れているとはいえ、本気の陽射しで照らすとボロが出るところもある。なわけで16番的なライティングでの撮影。でも人工光ではなく、反射光をうまく使った太陽光だよ。ここまでアップってのはあまりやらないし、模型撮影では俯瞰気味のは避けてるんで少ない。それも含めてこのジオラマならではの撮り方かな。また49619号機でスマン。けど非公式側は初めてかも。

12月1日(日)

今日から12月。2024年ももうラストスパートだ。なんか予定こなしているうちにすぐ一年が経ってしまったよう。夏が暑すぎて最低限のことしかできなかったのが影響したな。で、秋のジオラマをひとまず形になるように仕上げる。まあ、手をかけ出すと色々やりたくなるのだが、今回は取れたりグラグラ取れそうになったりしている小物を付け直すのと、それに伴う地面の修復にとどめることにした。ここまでネタが知られるようになるとやはり街場のモジュールには期待されるだろうということで、新たに「風穴ブロック」入りのブロック塀を設置。全列風穴ブロック入りのパーツは流石になかったので、大三元にはできず、「基礎無し・控え壁無し(模型でも控え壁がないと倒れそう)」の小三元ということで。

(c)2024 FUJII Yoshihiko よろず表現屋

「ホビー日記《にもどる

はじめにもどる

「夢」を大人買い

「夢」を大人買い

-今月のホビー日記・2024年12月-

-今月のホビー日記・2024年12月-