「夢」を大人買い

「夢」を大人買い

-今月のホビー日記・2025年2月-

-今月のホビー日記・2025年2月-

2月28日(金)

近畿日本鉄道が、「ひのとり」を使用した近鉄名古屋-大阪難波間の夜行列車をツアー企画として実施する。万博期間に4回運行する。近鉄名古屋を23時32分に発車、途中停車駅は桑名と近鉄四日市。途中名張駅で4時間運転停車し時間を調整する。大阪難波には6時16分の到着。昔の鉄道ファンとは違うが、「列車に乗る旅」を愛好する人は確実に増えているし、金離れもいいので各鉄道会社は真剣に狙っているな。やはり長距離の路線を持つ民鉄は、行ったり来たりではない夜行を走られらせる分強い。これはこれで観光資源だし、そんなに高くないので、庶民のインバウンドにもウケるのでは。

2月27日(木)

先に西武への譲渡が発表されている大井町線9000系に変わる新造増備車は、6020系の5輌編成が登場することが発表された。まあ、新しい系列を作ることもないだろうとは思っていたが、密かな期待も裏切られたかなという感じ。まあ、新5000系が出て以降、東急は台車・駆動機器・制御機器・エアコンなど、共通化して使い回す方向なのでそうなるんだろうな。逆に「20系」が入っていない東横線が、異端な感じに。また事故とかあったらどうするんだろう。田園都市線から5000系を持っていって、田園都市線の2020系を新製するのかな。

2月26日(水)

226事件の日は大雪だったが、本日は寒波も去って久々に過ごしやすい一日。昨日京成電鉄が4月1日に新京成と合併後の松戸線の取り扱いについて発表。駅の看板やサインについては、順次京成仕様のものと取り替える。また車輌のカラーも京成線に合わせたものとなる。また駅ナンバリングも京成本線の連番となり、新津田沼がKS66松戸がKS88となる。運賃やダイヤについては、当面現状のままという。ところで京成と神経性で同一仕様の車輌については改番はあるのだろうか。気になるところではあるが、これに関しては残念ながら発表はなかった。

2月25日(火)

JR東日本大宮総合車両センターから、富士山麓電気鉄道に譲渡のため改造が行われていた205系3輌が出場した模様。なんと今回のタネ車は中間車改造による鶴見線用の1100番台のナハT15編成。それにしてもまた違うタイプの205系が入ったワケで、そのバリエーションもなかなか。動態保存という感じで、マニアが喜びそうなところを押さえているなあ。

2月24日(休・月)

そういえば一昨日の京成3200形の営業開始日、上野-臼井間の各停運用に入っていたのだが、その一つ次の上野-臼井間の各停運用に入っていたのが、3600形の6連。この両者がすれ違うシーンを撮ってSNSに上げている人もいて、京成ファンの間では既知の事実だったみたい。というより、ファンサービスで続行するように入れてきたみたい。

2月23日(祝・日)

東急電鉄が、各種点検業務の実施に米国ボストンダイナミックス社製の四足歩行ロボット「Spot」を4月から導入すると発表。これは俗にいう「犬型ロボット」で、当面は車輌基地内で運用し、各種機器や設備の状況を搭載カメラで撮影することで、係員が出回らなくともリモートで検査作業を実施する。将来的には沿線を踏破することで線路設備の点検にも用いるとともに、AIによる自動解析も取り入れるという。確かに、線路上を移動させるとなると、四足歩行はメリットが大きいな。

2月22日(土)

京成の各停に乗ろうと思って待っていると、何と今日から運転開始の新3200形の6輌編成がやってきた。これはラッキー。3201~3204の4輌編成の成田方に、3205-3206が連結された編成(って、これしかまだない)。案の定先頭のかぶりつきにその手の人たちが群がっていたが、それ以上に人気があったのは3206-3201間の連結面。通常の貫通路と運転台が幌で結ばれて通過可能というのは、京成では3500形の6連ぐらいで珍しい。それもあってか、中間の運転室を一般のお客さんや子供連れの母親もスマホを向けて撮影している。乗務員室の仕切りは機器の関係か、貫通路の入り口が進行方向に向かって右側に少しオフセットされているのがちょっと面白い。ということで、中間連結面の外から見たカットと、中間乗務員室に群がる人たち。もうちょっとちゃんとしたカットも撮ったが、それは後ほど。3200形のみならず、その増備で淘汰されてしまう方の3600形の最後の1編成(3688F)も見れて撮れたし。なんとも京成については運のいい一日だったなあ。

京成の各停に乗ろうと思って待っていると、何と今日から運転開始の新3200形の6輌編成がやってきた。これはラッキー。3201~3204の4輌編成の成田方に、3205-3206が連結された編成(って、これしかまだない)。案の定先頭のかぶりつきにその手の人たちが群がっていたが、それ以上に人気があったのは3206-3201間の連結面。通常の貫通路と運転台が幌で結ばれて通過可能というのは、京成では3500形の6連ぐらいで珍しい。それもあってか、中間の運転室を一般のお客さんや子供連れの母親もスマホを向けて撮影している。乗務員室の仕切りは機器の関係か、貫通路の入り口が進行方向に向かって右側に少しオフセットされているのがちょっと面白い。ということで、中間連結面の外から見たカットと、中間乗務員室に群がる人たち。もうちょっとちゃんとしたカットも撮ったが、それは後ほど。3200形のみならず、その増備で淘汰されてしまう方の3600形の最後の1編成(3688F)も見れて撮れたし。なんとも京成については運のいい一日だったなあ。

2月21日(金)

大学で打ち合わせがあるので十条に向かうべく渋谷駅で埼京線を待っていると、「4番線を列車が通過します」とのアナウンス。山手貨物線を通る列車で渋谷を通過するというのはかなり変なヤツに違いないと思って待っていると、やってきたのは「試運転」表示の中央快速線用の6+4編成。調べてみると、ハンドル訓練だった模様。使用されたのはH49編成。暗いところで突然だったのでブレているがお許しを。しかし、工事中だと昼でも夜みたいだな。

大学で打ち合わせがあるので十条に向かうべく渋谷駅で埼京線を待っていると、「4番線を列車が通過します」とのアナウンス。山手貨物線を通る列車で渋谷を通過するというのはかなり変なヤツに違いないと思って待っていると、やってきたのは「試運転」表示の中央快速線用の6+4編成。調べてみると、ハンドル訓練だった模様。使用されたのはH49編成。暗いところで突然だったのでブレているがお許しを。しかし、工事中だと昼でも夜みたいだな。

2月20日(木)

昨日9時42分ごろ、東北新幹線の栃木県内を走行中の下り「やまびこ53号」で、パンタグラフの不具合が検知され損傷を発見。このため東京-仙台間は午後一時過ぎまで上下線とも運休。その後15時頃には、下り「やまびこ57号」で台車の異常表示が出たため、16時半まで再び東京-仙台が運休した。原因は不明だが、最近のJR東は良くトラブルが起きるなあ。金儲けばっかりで基本を見失ってるんじゃないの。大丈夫か?

2月19日(水)

今週は強い冬型の気圧配置が復活して、連日寒いが晴天続き。ということで、おもむろに転車台のジオラマを使った撮影を行う。まずは16番モード。16番とファインでは、けっこうライティングを変えているんだよね。ということで、日光を光源にするものの、いつもとはちょっと違う撮り方。出してきたのは、シュパーブベースのC571号機。実際に70年代製なので、その時代っぽい雰囲気が出やすいんじゃないかという魂胆。とはいえ、自分の色が強く出過ぎていて、レトロっぽくはならないなあ。まあ、いろいろな向きから撮れるようにはしているので、これから当分これをネタに楽しめそう。また小物とか足して行ってもいいし。

今週は強い冬型の気圧配置が復活して、連日寒いが晴天続き。ということで、おもむろに転車台のジオラマを使った撮影を行う。まずは16番モード。16番とファインでは、けっこうライティングを変えているんだよね。ということで、日光を光源にするものの、いつもとはちょっと違う撮り方。出してきたのは、シュパーブベースのC571号機。実際に70年代製なので、その時代っぽい雰囲気が出やすいんじゃないかという魂胆。とはいえ、自分の色が強く出過ぎていて、レトロっぽくはならないなあ。まあ、いろいろな向きから撮れるようにはしているので、これから当分これをネタに楽しめそう。また小物とか足して行ってもいいし。

2月18日(火)

JR東日本、PASMO協議会が、無記名「Suica」「PASMO」について3月1日から販売を再開すると発表。2023年6月より、世界的な半導体不足の影響でICカードの製造に必要なチップが入手困難になったため、販売を中止していたもの。記名式の「Suica」「PASMO」カードについては2024年9月より販売再開していたが、カードの安定的調達にメドがついたため、無記名「Suica」「PASMO」カードについても販売再開することになった。まあ、でも新規ユーザはほとんどモバイルになっちゃってるんじゃないかな。まあ、インバウンドの観光客が訪日記念を兼ねて買っていくというのはあるんだろうが。

2月17日(月)

前線通過で午前と午後で空気が入れ替わった一日。午後イチでにわか雨だったので、クルマにて移動。中野通りを移動中、笹塚の駅のところでオーバークロスする京王線を行く「京王緑車」こと高尾山トレインに遭遇。先月も2度会っているし、こっちも結構な頻度だな。でも、クルマで走ってたり道を歩いてたりしているときに「色車」が偶然やってくるというのは、いかにも運がいい感じで嬉しいな。備忘録として。

2月16日(日)

実際の現役蒸機の撮影地で知り合ってから、半世紀来の友人である長谷川さんに誘われて、彼の大学鉄研OB会の運転会に参加。この数年は毎回参加させてもらっている。16.5mmゲージなので、今回も運転会用の16番の編成からフレートライナーフル編成と、札幌貨物ターミナル発苫小牧・本輪西行きのワキとタキの返空編成という北海道の貨物列車2編成。ワキとタキは運転会は初デビュー。フレートライナーは長谷川さんのED75重連にも牽かせて、本土と道内を再現。まあ、量産品はよく走るしよく牽くし、やっぱり走らせてこそだよね。

実際の現役蒸機の撮影地で知り合ってから、半世紀来の友人である長谷川さんに誘われて、彼の大学鉄研OB会の運転会に参加。この数年は毎回参加させてもらっている。16.5mmゲージなので、今回も運転会用の16番の編成からフレートライナーフル編成と、札幌貨物ターミナル発苫小牧・本輪西行きのワキとタキの返空編成という北海道の貨物列車2編成。ワキとタキは運転会は初デビュー。フレートライナーは長谷川さんのED75重連にも牽かせて、本土と道内を再現。まあ、量産品はよく走るしよく牽くし、やっぱり走らせてこそだよね。

2月15日(土)

今週の12日(水)と13日(木)にGV-E197形がD51 498と12系客車の補機になる形での試運転が、信越本線高崎-横川間で実施された。SL・DLよこかわ号と同じようなスタイルで、下り方に補機が付き、上り方がSLという並びだったという。ぐんま車両センターのEL・DLが運用から外れてしまったので、横川行きのSL列車は今後はこのスタイルで走らせるのであろう。 写真を見ると、実質機関車なのだが電車っぽいスタイルになっているので、逆に荷物車とか電源車みたいな客車にも見え、推進運転をしているように錯覚してしまうのが面白い。

2月14日(金)

一時ダイソーの店頭から姿を消していたA4のファイルホルダー/書類ホルダーが復活。在庫が切れた時、値上がりして復活するんじゃないかと心配していたが、価格も同じ220円で再登場。どうやら金型も同じようだ。これは、HOスケールや16番の車輌を整理するのにちょうど良いんだよね。客車や電車・気動車といったハコモノは長辺向けに、タンク車とかボギー貨車は短辺向けに並べると、模型向き編成なら一箱、フル編成でも二箱で入ってしまう。ひとまず16番の量産品は部品を付けると元箱が使えないし、IMON箱を奢るほどのこともないのでこれで充分。ちょっと買ってきたので、また整理するか。

2月13日(木)

16.5mmのジオラマ用に、さかつうギャラリーで梅桜堂のストラクチャキットを買ってきて組み立ててみた。梅桜堂のレーザカットのキットは初めてだが、これ良くできてるわ。作りもシャープだし合いもいい。素材もよく選んであって、厚みのワリに強度もある。だから、かなり作りやすい。20何年前に初めてワールド工芸製のキットを組んだ時のような新鮮な驚き。風雨や日照りに晒されたカラー波板の感じを出すために、今回は板状のうちにドライブラシだけで着色してみた。波板の端が錆落ちているのが表現されているし、錆色に塗ってしまうと本当に廃屋になってしまうし、このあたりが妥当な線だろうか。お勧めします。

16.5mmのジオラマ用に、さかつうギャラリーで梅桜堂のストラクチャキットを買ってきて組み立ててみた。梅桜堂のレーザカットのキットは初めてだが、これ良くできてるわ。作りもシャープだし合いもいい。素材もよく選んであって、厚みのワリに強度もある。だから、かなり作りやすい。20何年前に初めてワールド工芸製のキットを組んだ時のような新鮮な驚き。風雨や日照りに晒されたカラー波板の感じを出すために、今回は板状のうちにドライブラシだけで着色してみた。波板の端が錆落ちているのが表現されているし、錆色に塗ってしまうと本当に廃屋になってしまうし、このあたりが妥当な線だろうか。お勧めします。

2月12日(水)

所用があって東横線に乗ると、「緑車」がやってくる。先月はずいぶん出会ったが、今月も引き当てた。今月は月初早々調子を崩して検診から治療と時間を取られてしまったため、あまり出歩いていなかったせいもあって、中旬になっての顔合わせ。でもまあやってくるから嬉しいもの。これで出鼻を挫かれた今月の調子も戻るかな。備忘録として

2月11日(祝・火)

阪神電鉄の普通列車用車輌の代名詞だった「青胴車」新5000形が、昨10日にラストランとなった。それまでのインターバンとして路面電車の影を引きずる小型車が中心だった阪神電鉄に、1958(昭和33年)に颯爽と登場した普通列車用新性能電車初代5000形「ジェット・カー」がこの青とクリームの塗装で登場して以来、「青胴車」は高加速な普通列車用車両の代名詞となっていた。一方特急など優等列車用車両はオレンジとクリームの塗装で「赤胴車」と呼ばれ対比されたが、こちらは2020年に引退。「青胴車」最後の1編成は1980年製の5025F。関西の民鉄がどのくらいの期間車輌を使い続けるのかあまり詳しくないが、45年はかなり長持ちとは言えるだろう。

2月10日(月)

昨日9日の未明に、東京メトロ有楽町線新富町駅で東京メトロ主催のイベント「ミッドナイト新富町☆彡」が行われた。半蔵門線用18000系を有楽町線に乗り入れ深夜のホームを借り切って撮影するというもの。深夜で参加費3万円という有料イベントにもかかわらず参加者はほぼ満員だったという。準備が整うまでの説明会においては、主催側と参加したファンとの意見交換も行われた模様。今回のイベントで使用されたのは18112F。同編成はメトロ線に搬入されてからまだ営業運転についておらず、新木場の車両基地にいたものであり、この辺はなかなか抜かりない。お決まりの変わった行き先表示などを行なった後、事前には告知されていなかった有楽町線・副都心線用の17000系も登場し、共演シーンも見られた。今回の成功を受けて、東京メトロとしてもこの手の営業時間外のイベントを実施してゆく方針とのこと。

2月9日(日)

JR九州が、日豊本線青井岳駅の停車本数見直しを発表。現状の終日停車から日中時間帯の8~18時台のみ列車が停車する駅となり、6~7時台と19時以降は全列車が通過となる。現行ダイヤでは上り・下りとも19本の列車が停車しているが、ダイヤ改正後は下り11本・上り12本となる。まあ、昔からあそこだけ山間僻地みたいな立地だったし、田野と山の口には高速のインターがあるし、まあ廃止にならないだけマシかな。

2月8日(土)

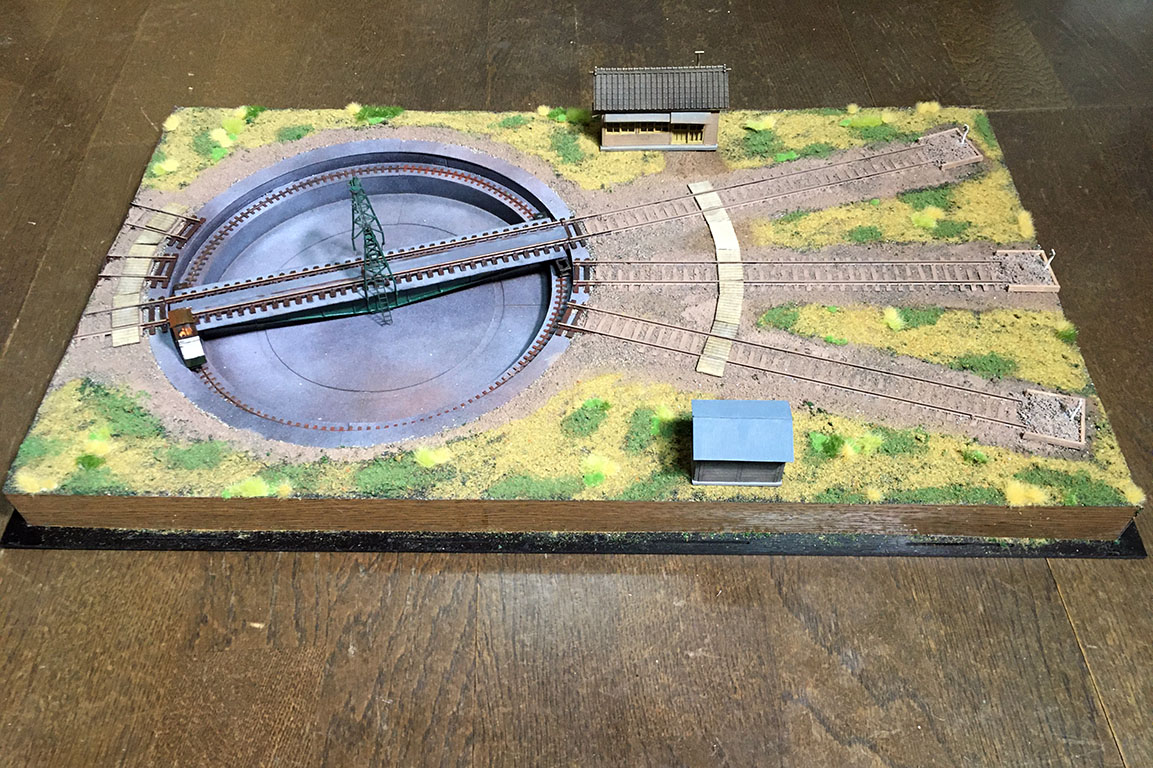

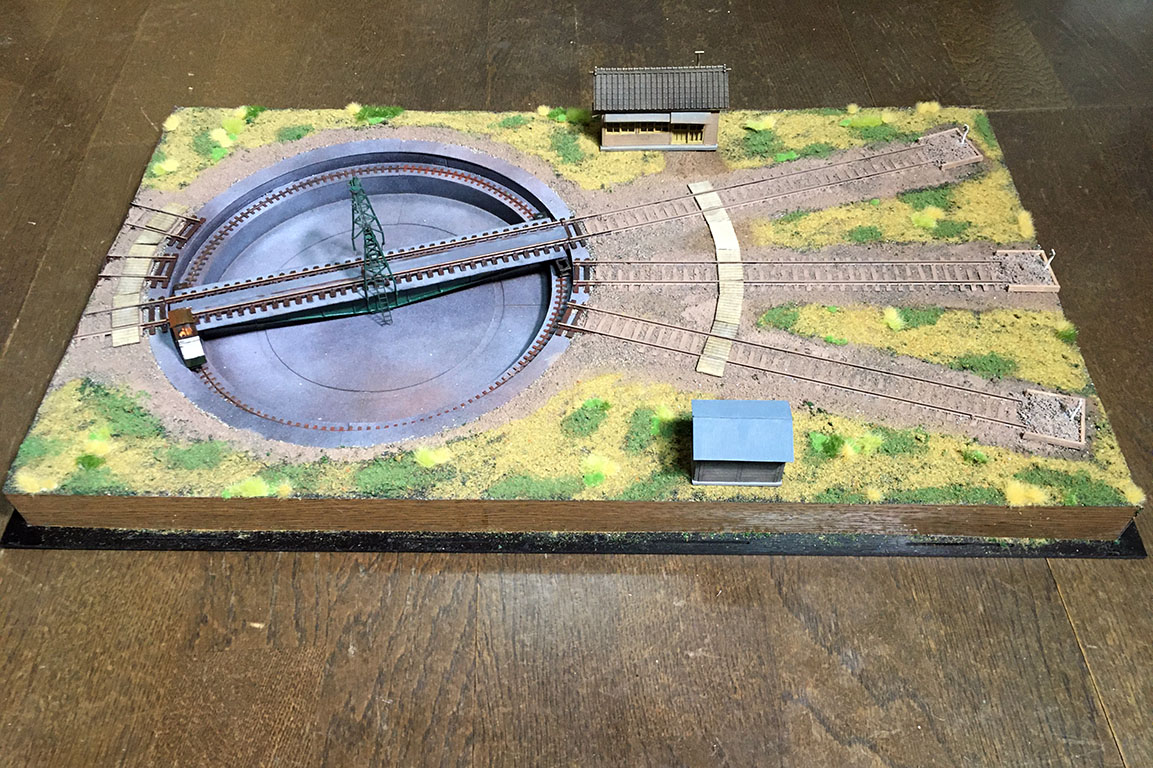

検診や治療で時間を取られてちょっと予定より遅れていたジオラマの再生作業。ひとまず基本グラッシングまで完成。ストラクチャはまだ仮置きだし、これから小物の設置や微修正はあると思うが、思っていた形にはなったので、この時点で全体像を撮影してみた。1960年代のTMSを賑わせた固定式レイアウトのように無国籍っぽくしようと思ったが、地面や草にウッドランド・シーニックスの素材やミニ・ネイチャーを使うとやっぱり現代的ないつもの感じに仕上がってしまう。16番らしくは纏められたが、まあこれはこれで自分の作品らしくなったのでまあいいか。もうちょっと詰めたら、これを舞台にフォトセッションをやってみよう。

検診や治療で時間を取られてちょっと予定より遅れていたジオラマの再生作業。ひとまず基本グラッシングまで完成。ストラクチャはまだ仮置きだし、これから小物の設置や微修正はあると思うが、思っていた形にはなったので、この時点で全体像を撮影してみた。1960年代のTMSを賑わせた固定式レイアウトのように無国籍っぽくしようと思ったが、地面や草にウッドランド・シーニックスの素材やミニ・ネイチャーを使うとやっぱり現代的ないつもの感じに仕上がってしまう。16番らしくは纏められたが、まあこれはこれで自分の作品らしくなったのでまあいいか。もうちょっと詰めたら、これを舞台にフォトセッションをやってみよう。

2月7日(金)

多分、今がこの冬最寒。日本海岸では豪雪になっているが、関東は冬晴れ。とはいえ、夜はかなり冷え込む。で、SNSを見ていたら、タイ国鉄に譲渡されたキハ183系が、国鉄色とオホーツク色を纏って運転されている写真が出てきた。向こうでもリバイバル色が人気があるのか、それとも日本からのマニア観光を呼ぼうとしているのか。いずれにしろ、タイはかなり車両を大事にして綺麗に使う伝統があるので、JR北海道の手入れの悪さで日本にいた時より状態がいいかも。これは人気を呼ぶかも。

2月6日(木)

熊本市交通局は、1999年に導入したドイツ製の超低床車輌2編成を廃車する。7年前に制御器が故障して以来休車が続いていたが、部品が製造終了のため修理が不可能であり、国内部品への交換もコストがかかりすぎるため廃車を決定した。車輌は解体し、発生品を再用すると共に、一般向けのオークション販売を行うという。路面電車にしては25年というのは早い廃車だが、ある意味低床車輌として先駆的で、実験的な導入だったということもあり、その後のLRTの普及を考えても、その役目は充分果たしたのではなかろうか。

2月5日(水)

東急が3月15日より通学定期券を平均3割値下げすると発表。各鉄道会社が運賃の値上げを発表する中、小田急をはじめ特別割引子供料金の適用を行うのは数年前から見られたが、通学定期の割引は初めて。確かに少子化が進み学生の数自体が激減しているので、売上に占める通学定期の割合はかなり低くなっているのも確か。それならいっそ目玉商品として割引にしてしまえというところだろうか。パブリシティー的なインパクトは大きいし、高校生とかがいる家庭にとっては、この割引は魅力に映ることも確かだ。まあ、東急電鉄は黒字で回っているので、東急全体としてはこれで沿線の魅力が高まればいい宣伝費ということもできるだろう。

2月4日(火)

E231系の12輌化に伴う化粧室の設置とグリーン車組込改造対応のため、豊田車両センターに配置されていた209系1000番台の2編成が相次いで廃車のため長野総合車両センターへ配給輸送された。トタ82編成が1月27日、トタ81編成が昨日で、E493系が牽引しての輸送。まあE493は電車型機関車なので、貨物用の機関車が一般の回送を牽引する感じとはちょっと違うな。しかし異端編成をよく活用したものだ。12輌化が予定より時間がかかったので、その分延命された感じ。記念に、昔撮った写真を。2021年6月3日立川駅。葬式鉄じゃダメなのよ。現役の時に撮っておかなきゃ。

E231系の12輌化に伴う化粧室の設置とグリーン車組込改造対応のため、豊田車両センターに配置されていた209系1000番台の2編成が相次いで廃車のため長野総合車両センターへ配給輸送された。トタ82編成が1月27日、トタ81編成が昨日で、E493系が牽引しての輸送。まあE493は電車型機関車なので、貨物用の機関車が一般の回送を牽引する感じとはちょっと違うな。しかし異端編成をよく活用したものだ。12輌化が予定より時間がかかったので、その分延命された感じ。記念に、昔撮った写真を。2021年6月3日立川駅。葬式鉄じゃダメなのよ。現役の時に撮っておかなきゃ。

2月3日(月)

土曜日にちょっと調子が良くなかったので、ぼくにしては珍しいのだが本日検診を受けることにした。ということで、昨日もおとなしくしていた分、ジオラマ作業は中止。しかしその分オークションを見ていて、ちょっと手を加えればちょうど良さそうなジャンクのストラクチャを落札したので、早速それを活用できるように、一部プランを変更。こうやって手軽につくるはずのものが、それなりに凝ってしまうんだよなあ。まあ、いつものことだけど。

2月2日(日)

JR北海道は、去年11月に函館線の砂川駅で作業中の保線作業員が貨物列車の通過直前まで線路上で作業にあたっていた事案があったと発表。去年11月9日の午前1時40分ごろ、函館線の砂川駅で保線作業を行っていた作業員が列車の接近にもかかわらず作業を続け、上り貨物列車の運転士これを確認し警笛を鳴らして非常ブレーキをかけたもの。列車は作業地点を約100m過ぎた地点で停止、作業員はその直前に線路外に逃れ無事だった。これは社内規定に反し、列車見張り人員の配置を行わず、作業中を示すライトも設置していなかった。また去年8月4日深夜にも、作業中にもかかわらず線路閉鎖を解除した事案があったことも判明。どちらも直接的には作業担当者のルーズな対応が原因だが、何と言ってもJR北海道のアバウトさには定評があり、それがそもそも緩みの根源でトラブルが続発していると言えるだろう。

2月1日(土)

ここのところ続いていた晴天が今日までで、明日は雨かみぞれの寒い日になる予報。逆手に取って明日はジオラマ作業を集中してやることにして、そのための準備としてジオラマ本体の地面やレイアウトアクセサリー類の塗装を行う。小さいものがたくさんあってで色々な色が必要だが、少量づつなので新たに買うのも勿体無い。とはいえ久しく使っていなかったので、ラッカーやスプレーが生きているか心配。探してみるとかなり変質していたものの、レイアウト用ならなんとか使えるレベルのが残っていた。これ幸いとばかりに、今回使用し使い切る。なんか最初からウェザリングが効いているような仕上がりだが、地面系ならこれもありかな。

(c)2025 FUJII Yoshihiko よろず表現屋

「ホビー日記《にもどる

はじめにもどる

「夢」を大人買い

「夢」を大人買い

-今月のホビー日記・2025年2月-

-今月のホビー日記・2025年2月-