「夢」を大人買い

「夢」を大人買い

-今月のホビー日記・2025年3月-

-今月のホビー日記・2025年3月-

3月31日(月)

大宮の鉄道博物館で4月5日から展示予定の東武鉄道8000系8577Fが、南栗橋車両管区から大宮まで甲種輸送された。定期の乗り入れ列車のある鉄道間では、陸送ではなくこれができるから楽だな。栗橋から大宮のJR線内は、JR貨物のDD200 10号機が牽引。東武線内は自走かと思いきや、DE10の牽引による移動だった。

3月30日(日)

この木金と初夏のような陽気が続いたので、東京の桜は一気に開花が進んだ。桜並木では、例によって満開になった木と、まだ蕾の多い木が混在している状態で週末。一気に気温が下がって開花はその状態で中断状態。平日は忙しくて恒例の桜を入れたカットを撮りに行けなかったし、土曜は一日雨だったので撮りに行けず。と言うことで、最も混み合いそうな日曜日の出撃となってしまった。目黒川側は歩くことすら厳しい状態なので、午前中早めに出ていつものように蛇崩川緑道を花見しながら歩き、東横線とぶつかるところで撮影することに。なんか結局毎年ここで、定点観察のようになってしまったなあ。とはいえ今回は初めてメトロ日比谷線の車輌の顔を狙えた。それもメトロ13000系と東武70000系という両雄が並ぶところ。この構図は初めてだな。縁起物です。

この木金と初夏のような陽気が続いたので、東京の桜は一気に開花が進んだ。桜並木では、例によって満開になった木と、まだ蕾の多い木が混在している状態で週末。一気に気温が下がって開花はその状態で中断状態。平日は忙しくて恒例の桜を入れたカットを撮りに行けなかったし、土曜は一日雨だったので撮りに行けず。と言うことで、最も混み合いそうな日曜日の出撃となってしまった。目黒川側は歩くことすら厳しい状態なので、午前中早めに出ていつものように蛇崩川緑道を花見しながら歩き、東横線とぶつかるところで撮影することに。なんか結局毎年ここで、定点観察のようになってしまったなあ。とはいえ今回は初めてメトロ日比谷線の車輌の顔を狙えた。それもメトロ13000系と東武70000系という両雄が並ぶところ。この構図は初めてだな。縁起物です。

3月29日(土)

一気に冬がぶり返したような冷たい雨の一日。昼間の気温が昨日より20℃も低いって、何じゃこりゃ。外出するのも何なので、デスクワークの仕事と並んで落札したジャンク車輌の修理を行う。歳をとってくると、腰が重くなって作業を開始するのが億劫になる。始めてしまえばそれなりに進むが、始めるまでのメンタルな勢いが弱くなってしまうのだ。しかし、雨で寒いと外に出るよりはいいとばかりに作業開始。開始してしまえば、あとはサクサク修復。塗装の部分は雨なので明日ね。始めれれば、やれるんですよ。

3月28日(金)

JR東日本は、E26系「カシオペア」について今年6月を持って引退すると発表。2016年に定期運行を終了して以降ツアー専用列車として運行してきたが、運転開始から25年以上を経過して車輌の老朽化も進み、メンテナンスにコストがかかる上に、その後に登場してきた豪華観光列車に比べるとアコモデーションも旧式化しており、ここでひとまず幕を下ろすことになった。さて残る3ヶ月間の運行は、葬式鉄はもちろん、乗り鉄もツアーに殺到するんだろうな。JR東は、ここでまた得意のプレミアム料金を取って儲けるソロバンを弾いているのだろうか。

3月27日(木)

大井川鐵道のE34号機が、特急色に塗り替えられて登場。産経新聞社の地方活性化支援を利用して塗色変更を行ったもの。側面は異なるが、正面はEF65などの国鉄新型電気機関車の系列なので、なかなか似合っている。というより、昭和のオールドモデラーとしては、かつて16番で良くあった「自由形ED電関」を思わせるショーティーぶりが妙に可愛い。運行再開への工事資金8億円を地元自治体から引き出したのもそうだが、さすがは鳥塚社長。地域振興につながる金の出所を見つけて引っ張り出してくるのが上手いなあ。

3月26日(水)

東武鉄道が東上線に新型車輛90000系を2026年に導入すると発表。現行の9000系を置き換える7編成70輌を製作する。完成予想図によると、逆スラント型の前頭部がユニークだが、基本的には東武が今世紀に入ってから基本としている日立のA-Trainsのバリエーションのようだ。しかし最近の東武は、基本は同じでもちょっとづつ細部を変えて別の型式で出してくるパターンになっていて、かつての「同一仕様・大量増備」の伝統からすると随分と変わったものだなあ。

3月25日(火)

さて、昨年中央快速線のグリーン車に試乗した時から気になっていたのだが、12輌化した編成から所属表示を撤去していたようで、いよいよ残っている車輌は中央快速線にはいなくなったようだ。剥がした跡が、外板の汚れやヤケの違いではっきり読める分、なんか寂しいなあ。区名表記は国鉄、いや鉄道省以来変わらないスタイルで来ていたので、ここに至って国鉄のレガシーがまた一つ消えたような感じも。モデラー的には区名表記をインレタ等で貼るのはなんとも手間がかかるので、ない方が楽なんだが(ModelsIMONの一文字づつ貼るヤツは最悪)。

さて、昨年中央快速線のグリーン車に試乗した時から気になっていたのだが、12輌化した編成から所属表示を撤去していたようで、いよいよ残っている車輌は中央快速線にはいなくなったようだ。剥がした跡が、外板の汚れやヤケの違いではっきり読める分、なんか寂しいなあ。区名表記は国鉄、いや鉄道省以来変わらないスタイルで来ていたので、ここに至って国鉄のレガシーがまた一つ消えたような感じも。モデラー的には区名表記をインレタ等で貼るのはなんとも手間がかかるので、ない方が楽なんだが(ModelsIMONの一文字づつ貼るヤツは最悪)。

3月24日(月)

ちょっと用事があって八王子を通過する時、貨物用の側線に205系が留置されている。4輌編成2本の併結。赤色の反射式後部標識が付けられていたので、甲種輸送の途中であろう。となると、先ごろ噂になっていた富士山麓電気鉄道(富士急行)への譲渡車輌の輸送の途中か。中間車の先頭車改造編成というところも一致しているし。大宮車両センターでの改造だったので武蔵野線経由で八王子まで来て、ここから大月に持ってゆく途中ということか。まあ、誰か途中で撮影したものをSNSとかに上げるであろう。ところで、行きは京王線経由だったのだが、またもや「京王緑車」Mt.YAKAO号に出会ってしまった。これもよく会うんだよな。備忘録として。

ちょっと用事があって八王子を通過する時、貨物用の側線に205系が留置されている。4輌編成2本の併結。赤色の反射式後部標識が付けられていたので、甲種輸送の途中であろう。となると、先ごろ噂になっていた富士山麓電気鉄道(富士急行)への譲渡車輌の輸送の途中か。中間車の先頭車改造編成というところも一致しているし。大宮車両センターでの改造だったので武蔵野線経由で八王子まで来て、ここから大月に持ってゆく途中ということか。まあ、誰か途中で撮影したものをSNSとかに上げるであろう。ところで、行きは京王線経由だったのだが、またもや「京王緑車」Mt.YAKAO号に出会ってしまった。これもよく会うんだよな。備忘録として。

3月23日(日)

JR東海が、東海道新幹線でグリーン車の上級クラスとなる「半個室」席を2027年度中に導入すると発表。「N700S系」編成を対象とし、現在一般のグリーン車として運用している10号車の20席分のところにをに6席導入する。「バックシェル」タイプの座席を設置し、通路と座席の間は鍵付きの扉とする。専用のWi-Fiや荷物スペースを備え、二つのシートを対面にすることで二人用の半個室としても運用可能な設計。これとは別に完全個室席も、26年秋からの提供予定をしている。1編成に2室用意し、1室1〜2人で利用可能という。まあ、バブル期の100系の頃には個室が提供されていたので、ある意味先祖返りというところか。

3月22日(土)

急に春めいてきた週末だが、スケジュールが押しているので生成AIによるジオラマ写真の実験シリーズでお茶を濁す。今回はちょっと難題に挑戦。リアルな景色ではなく、「模型の写真」を生成で拡大できるかどうかにトライする。ジオラマ写真の中では、いかにも鉄道模型のレイアウトっぽいカットを題材に、これをどう料理するかを試してみる。結果は上々。リアルな風景のテクスチャーを貼り込んで来るのではなく、ちゃんと模型らしい雰囲気が繋がるように拡げてきた。インフォーカスとアウトフォーカスの使い分けもできていて、機関車の正面と位相が同じ草木はフォーカスが合ったように表現している。今回一番びっくりしたのは、線路の生成。これちゃんと線路だと認識して、線路らしく表現してきた。おまけに元は直線なんだが、ちょっとカーブさせて味わいを出すところなどなかなかニクいぞ。これは相当にレベルを上げてきた。もう実際にフルサイズでジオラマ作らなくても、これでいいような気がしてきたなあ。

急に春めいてきた週末だが、スケジュールが押しているので生成AIによるジオラマ写真の実験シリーズでお茶を濁す。今回はちょっと難題に挑戦。リアルな景色ではなく、「模型の写真」を生成で拡大できるかどうかにトライする。ジオラマ写真の中では、いかにも鉄道模型のレイアウトっぽいカットを題材に、これをどう料理するかを試してみる。結果は上々。リアルな風景のテクスチャーを貼り込んで来るのではなく、ちゃんと模型らしい雰囲気が繋がるように拡げてきた。インフォーカスとアウトフォーカスの使い分けもできていて、機関車の正面と位相が同じ草木はフォーカスが合ったように表現している。今回一番びっくりしたのは、線路の生成。これちゃんと線路だと認識して、線路らしく表現してきた。おまけに元は直線なんだが、ちょっとカーブさせて味わいを出すところなどなかなかニクいぞ。これは相当にレベルを上げてきた。もう実際にフルサイズでジオラマ作らなくても、これでいいような気がしてきたなあ。

3月21日(金)

JR北海道は観光列車「赤い星」「青い星」の運行開始時期を、すでに発表していた2026年度から延期すると発表。これは改造のタネ車となるキハ143形気動車が想定以上に老朽化し、改造以前にその補修に時間を要することが判明したため。改装のため内・外装を剥がしたところ、想定以上の腐食・歪みが発見されたとのこと。しかしこれ、通常のJR北海道の車輌も同様の老朽化が進んでるってことじゃないの。まあ、北海道ならってことはあるけど、年数を経た車輌は全車点検した方がいいような。しかし、それで修理費用がかかってもそれで倒産しそうな。全門の狼、後門の虎。

3月20日(祝・木)

春分の日。暑かったり寒かったり「デジタルな春」が続くけど、陽は確実に長くなってる。ということで3月ももう下旬。例年3月中旬というと「池袋鉄道模型芸術祭」があって運営の方で日忙しいし、その前は出展作を作るので1月ぐらいから忙しいというのが毎年の通例だったが、今年は東京芸術劇場の改装で休館中で芸術祭が開催しないので、なんか拍子抜けで4月を迎える感じ。なんかこういうルーズな年を一年挟むと、来年ちゃんとできるのか気になるところ。まあ「それ以降」を見据えて新たなやり方で来年はスタートする予定ですので、よろしく。

3月19日(水)

昨日、磐越西線でC57180号機の試運転が行われた模様。伴走は秋田総合車両センターから新潟車両センターに転属したDE101759号機。今年の「SLばんえつ物語」は4月5日より運転開始とのこと。まあ続いているということは、これはそれなりにビジネスとして回ってるんでしょうな。今年度最初の営業運転は、それに先立つ3月29・30日に羽越線の新津-村上間で運転される「SL村上ひな街道」号となる。

3月18日(火)

JR西日本は4月13日から開幕するEXPO2025 大阪・関西万博への輸送を担うべく、3月15日から新大阪-桜島間で「エキスポライナー」が運転開始した。これは梅田貨物線と桜島線を経由して走る列車で、大阪駅は地下ホームに発着する。車輌は大阪環状線用の323系と221系を使用し、期間中は約1時間間隔で運行される。

3月17日(月)

先ごろ発表されたJR東日本の新幹線荷物輸送サービス「はこビュン」は4月18日より営業開始となるが、これに関し喜勢陽一社長の事業見通しに関するコメントが発表されたが、「これまでの実証実験でも10億円を超える収益を実現でき、本格営業開始により年間が100億円の売り上げを目指す」というものだった。E3系改造による荷物新幹線はこの秋から盛岡-東京間で1日1往復の運行を開始する。これにより「はこビュン」1000箱レベルの大口輸送を実現する。JR東の新幹線はその立地の構造上、東京を出るときには満員でも末端では空気を運んでいることが多い。そういう意味では、東京向けの生鮮品なども見込まれる新幹線荷物は、少ない投資で付加価値を生み出せる事業展開と言えるだろう。

3月16日(日)

西武鉄道は新宿線の特急「小江戸」に関し、2026年度中に新車輌を投入する方針を発表。現在の新宿線特急は池袋線からは引退した10000系「ニューレッドアロー」で運行されているが、発生品利用車がほとんどで老朽化が進んでいるため、新製車輌と置き換える。新型車は現行のような特急専用型ではなく、かねてからの噂通り一般列車でも運用可能な座席転換式の「ライナー型車輌」となる。またこれに合わせて停車駅など運行形態を変更してサービスの向上を図る。都心部から本川越まで乗り通す人が決して多くはない現状では、この新方針は乗客増にもつながるのでは。上石神井に停車すれば乗車効率も良くなりそう。高架化で緩急接続ができる2面4線構造になるようだし。

3月15日(土)

春のダイヤ改正の日。国鉄時代はダイヤ改正といえば4月か10月だったが、3月の残りを2週間以上残した土曜日というのは10年代以降ほぼ定着した感じ。今年度は結構細かい変化があったが、首都圏だと元々列車数が多いので、着発時刻が多少前後したり、行先が変わったりしてはいるものの、それほど使い勝手に屁感はない。大きい変化といえば中央快速線のグリーン車の営業開始だが、すれ違った列車を見る限りでは、無料期間のように満員ではないものの、それなりに利用者はいたのでお試しサービスで刺さった人もそれなりにいたということだろう。

3月14日(金)

ダイヤ改正前日。今年は新線開通とかドラスティックな変化はないものの、運行面ではかなりの変化があるので、なくなる列車・生まれる列車、なくなる車輌等々なかなか喧しい。「葬式鉄」がまた暴れて事件を起こすのでは。とはいえ最終日の写真を撮っても葬式鉄が群がっているシーンしか撮れないし、ある意味これは自作自演の「自撮り」とも言えるなあ。まあ、1975年12月14日の蒸気機関車牽引最終旅客列車の225列車も、沿線に集まったファンの混雑で1時間半近く遅延して到着したわけだし、半世紀前からある意味変わらんといえば変わらんか。でも、鉄道100年の1972年以前はちょっと違ったような。

3月13日(木)

西武鉄道と西武ライオンズは、ライオンズラッピングの「L-train」を四代目に刷新し、3月15日より運行すると発表。初代の3000系、二代目の9000系、三代目の20000系に続く4代目には40000系が選ばれた。使用されるのは40152編成。ロングシート・10輌編成の車輌なので、地下鉄区間にも入って横浜まで来るというのは、なかなか刺激的。計画によると新宿線でも運行予定ということ。現在運行中の20000系の三代目も引き続きラッピングで運行するとのこと。それなりにライオンズも見捨ててないということか。

3月12日(水)

JR東日本は、6日に発生した「はやぶさ・こまち21号」の分離事故に関連し、対策を行った上で本日試運転を行い、14日より併結運転を再開、15日より平常ダイヤでの運転を行うと発表。E6編成側で電気的な異常から連結開放信号が発せられたことが原因と判明したため、当面は併結時に物理的に連結を固定する器具をマニュアルで取り付けて対応し、早急に連結・解放システム自体の改善を実施する。

3月11日(火)

甲種輸送時から話題となっていた、JR東海から三岐鉄道に譲渡された211系の改装が完成し、記者発表が行われた。オレンジとイエローの帯は、三岐鉄道カラーではあるが、帯の組合せとしてはありそうでなかったものであり、意外と斬新。車内のアコモデーションもかなり改良して導入に対する意欲が感じられる。しかし5000系というのはタネ車が211系5000番台だったからか。今後順次投入し、最終的には3輌編成8本を揃え現行の西武車を置き換える。

3月10日(月)

阪神電鉄が、新型急行用電車3000系を導入すると発表。これは阪神電鉄開業120周年記念の一環として行われるもので、27年度より営業開始とのこと。6輌編成の内1輌は、阪神電鉄初となる有料座席車となる。まあ、関西では省電-国電では長らく2等(のち1等)車輌が連結されていたし、歴史のある階級社会でもあるので、プレミアムシートを受け入れる素地はあったのだろうが、路面に乗り入れるインターバンだった阪神まで取り入れるというのはなかなか驚きかも。

3月9日(日)

去る3月7日は小湊鉄道の開業100周年記念日で、昨日はそれを祝って「一日全線無料乗車日」のイベントが行われた。あいにく雪もちらつく天気ながら、そこそこの人出だったよう。その一方で来る10日には大井川鐡道が開業100周年を迎え、こちらもアニバーサリーイベントウィークとなっている。3月に開業ということは、当時もやはり税制上の問題とか、年度内に開業した方がメリットがあったということだろうか。

3月8日(土)

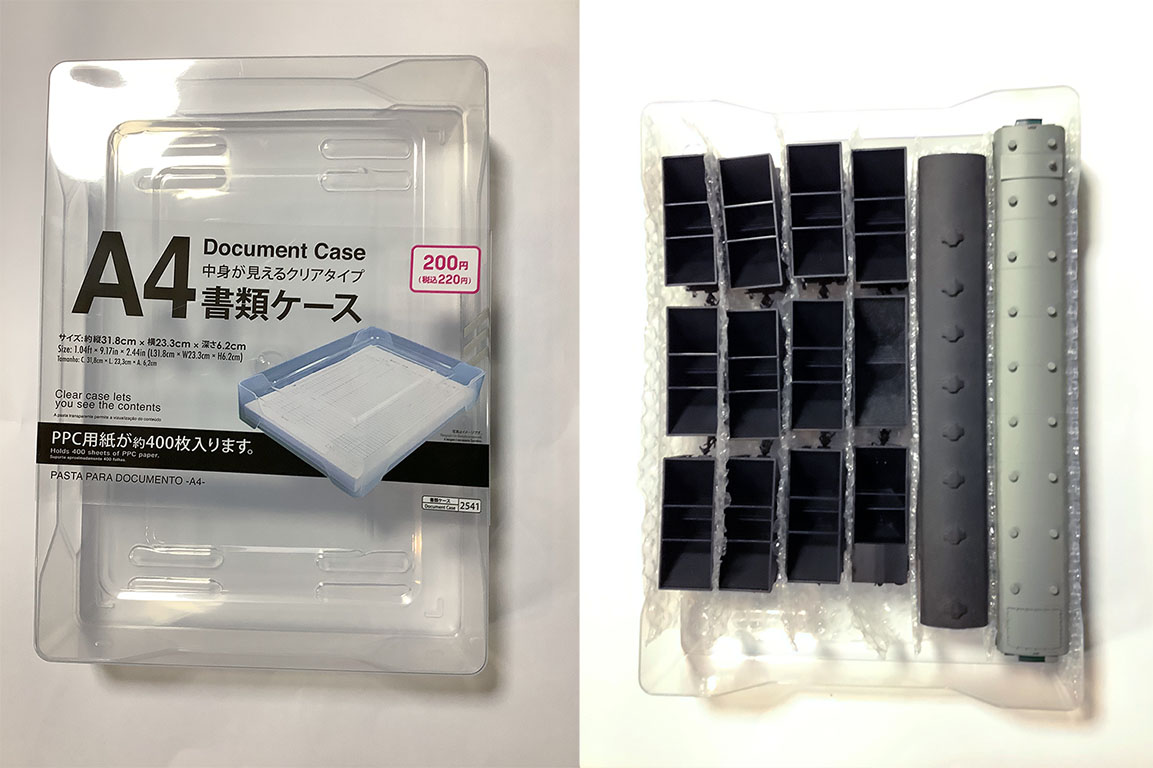

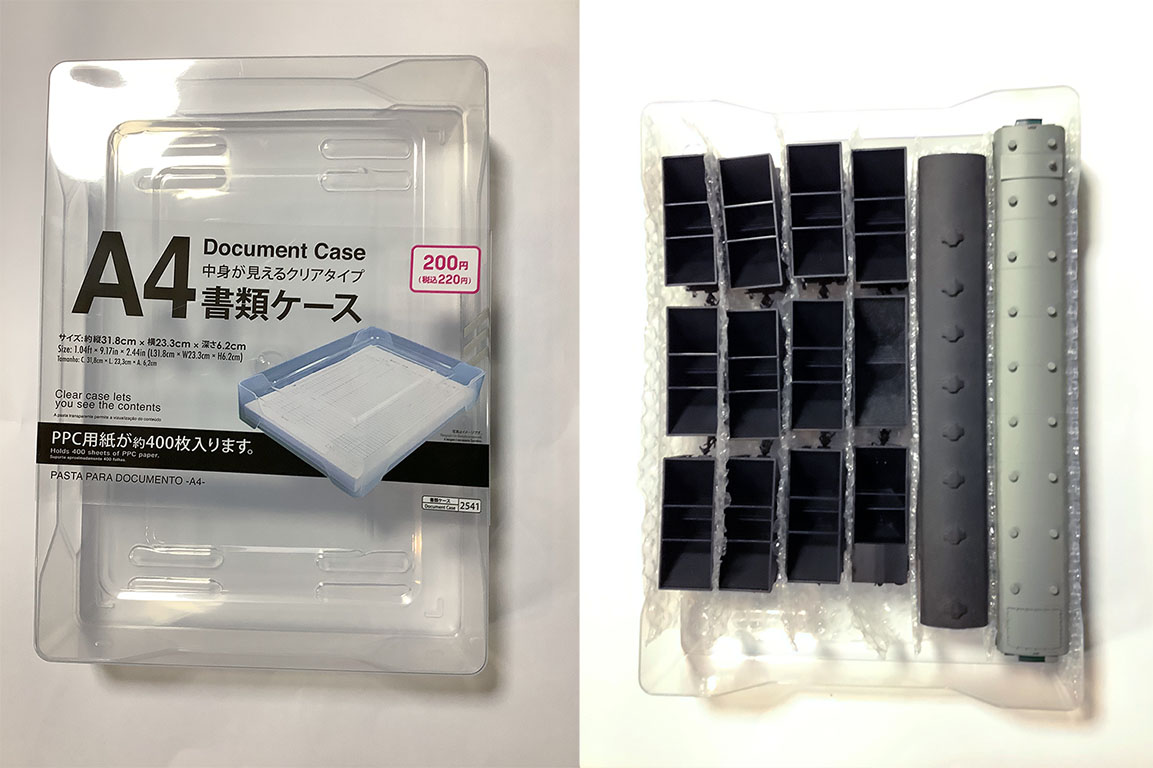

先週、三軒茶屋にダイソーが開店した。地元にはセリアが2軒あったりするのにダイソーがなくて残念だったのだが、何とセリアの2軒のうちの1軒を居抜きにして開店と相なった。ダイソーオリジナル商品には模型に便利なものの多いが、ぼくにとって欠かせなくなっているものの一つが「A4書類ケース」だ。これ、量産品等の数の出る車輌をしまうのにも運ぶのにも、実にいいサイズ。16番のハコモノはもちろん、HOスケールの大型の客車もちゃんと納まる。今でも渋谷のマークシティーのところにはあったのでそう遠くはないが、パッと思い立ってすぐ買ってきて整理できるというのは、意欲が萎える前にしまえるので非常にモチベーションが上がる。このケース。半年ぐらい前に一時品切れになってしまい焦ったのだが、今は安定して供給されている模様。今回は九州のプラ製を中心とする16番のセラ・セフの編成を整理したが、参考のために半世紀以上前の高校生の時にバラキットを組み立てた16番のオハフと、HOの中国国鉄22型を入れてみた。満鉄・新幹線規格という標準軌でもでかい方の中国型でも楽々納ってしまう。ゲージ・スケールを問わず実に使い勝手がいい。それに何より一組200円と安いし。

先週、三軒茶屋にダイソーが開店した。地元にはセリアが2軒あったりするのにダイソーがなくて残念だったのだが、何とセリアの2軒のうちの1軒を居抜きにして開店と相なった。ダイソーオリジナル商品には模型に便利なものの多いが、ぼくにとって欠かせなくなっているものの一つが「A4書類ケース」だ。これ、量産品等の数の出る車輌をしまうのにも運ぶのにも、実にいいサイズ。16番のハコモノはもちろん、HOスケールの大型の客車もちゃんと納まる。今でも渋谷のマークシティーのところにはあったのでそう遠くはないが、パッと思い立ってすぐ買ってきて整理できるというのは、意欲が萎える前にしまえるので非常にモチベーションが上がる。このケース。半年ぐらい前に一時品切れになってしまい焦ったのだが、今は安定して供給されている模様。今回は九州のプラ製を中心とする16番のセラ・セフの編成を整理したが、参考のために半世紀以上前の高校生の時にバラキットを組み立てた16番のオハフと、HOの中国国鉄22型を入れてみた。満鉄・新幹線規格という標準軌でもでかい方の中国型でも楽々納ってしまう。ゲージ・スケールを問わず実に使い勝手がいい。それに何より一組200円と安いし。

3月7日(金)

昨日午前11時半頃、西日暮里駅付近の東北新幹線下り線で、「はやぶさ・こまち21号」の連結部分が分離する事故が発生。昨年9月に発生した事故と同様、機械的な破損はなく、電気系統になんらかの異常が発生して連結部のロックが外れたものとみられる。原因が究明され再発防止対策が取られるまで、東北新幹線と、秋田、山形新幹線との「連結運転」を取りやめる。発生箇所が東日本の新幹線の全列車が通過する上野-大宮間だっただけに、この事故で東北、上越、北陸各新幹線は約3時間にわたって全線で運転を見合わせた。H5・E6とも前回の事故後の対策済みだったというが、はやぶさの方がJR北海道の車輌だっただけに「またJR北海道のせいか」と思われてしまいそう。

3月6日(木)

大井町線各駅停車用の6020系が早くも総合車両製作所から甲種輸送された。まあ、できちゃったから記者発表したということなのだろう。車番は6050番台となっている模様。それに加えて、JR東日本は余剰の「つばさ」用E3系1編成を荷物専用編成に改造の上、東京-盛岡間でこの秋から運用開始すると発表。同区間の「やまびこ」に併結する形で運行し、東京車両センターと盛岡車両センターに専用の荷物扱所を設置して大口輸送に対応する予定。JR東はかなり本気だな。昨今のJR東の体質を考えると、余程儲かる可能性が見えたということなのだろう。

3月5日(水)

今月分の「記憶の中の鉄道風景」のコンテンツの作成。今月もまたPhotoshopのAIカラー化のニューロフィルターのプラグインを利用した「蒸気機関車時代の昭和の鉄道写真をカラー化してみた」シリーズ。今月は前回の続きで、1972年7月の北海道撮影旅行で撮った室蘭本線沼ノ端-遠浅間・千歳線沼ノ端-植苗間でのカットのカラー化第二弾。AdobeAI君、なかなかよく学習しているみたいで、カラー化も結構レベルが上がってきた。リアルタイムで同時に撮ったカラーポジよりキレイに仕上がっているものもあったりするし。まあ、まだその名の通りアーティフィシャルなところはあるが、これもじきに解決するのだろう。

3月4日(火)

JR東日本は東北新幹線用の次期車輌「E10系」の設計を開始すると発表。現行のE5系の後継で2027年度の落成、2030年度の営業運転開始を目指す。グランクラスを廃止する一方、「TRAIN DESK」を発展させたワーキングスペースや、5号車には荷物室と荷物輸送専用ドアが設置されるという。将来的な自動運転への対応も準備する。なお北海道新幹線の札幌延伸に対応する車輌はこのE10系とは別途検討するとのこと

3月3日(月)

日本通運が集荷した貨物をJR東日本の新幹線で運ぶ「NXスーパーエクスプレスカーゴ」がスタートした。JR東日本の東北・上越・北陸・山形・秋田各新幹線でジェイアール東日本物流の速達輸送サービス「はこビュン」「はこビュンQuick(クイック)」を利用し、末端の「ラスト・ワンマイル」を日通が担うことで、速達性・定時性を担保したロジスティック・サービスを提供する。ターゲットとしては、比較的高価で輸送時間を争う生鮮品や医療機器、緊急保守パーツなどを想定している。荷物取扱駅は、東京、新函館北斗、新青森、盛岡、仙台、郡山、新潟、金沢、長野、新庄、山形、秋田で、各駅相互間の貨物も受け付ける。まあ、鉄道とトラック輸送の連携はまさに「通運」そのもので、国際通運以来の日通の原点帰りとも言えるだろう。

3月2日(日)

この数日はいい天気で春のような陽射し。とはいえ明日から天気が崩れて寒くなるというので、ここでフォトセッション。また16.5mmの転車台のジオラマを持ち出してきた。今回もやっぱり16番モードで。半世紀前の高校生の時に作った、宮沢のC57ベースのC55とC57四次型。流石に塗装が相当にヤレてきているが、これはこれで天然ウェザリングである種の念気が入っている。それもあってか、これなら昭和40年代の固定式レイアウトの雰囲気に見えないこともない。当時作った16番の機関車は、それなりに手元に残ってきるのだが、結構どこか壊れちゃっていて修理が必要なんだよね。応急でやるか。

この数日はいい天気で春のような陽射し。とはいえ明日から天気が崩れて寒くなるというので、ここでフォトセッション。また16.5mmの転車台のジオラマを持ち出してきた。今回もやっぱり16番モードで。半世紀前の高校生の時に作った、宮沢のC57ベースのC55とC57四次型。流石に塗装が相当にヤレてきているが、これはこれで天然ウェザリングである種の念気が入っている。それもあってか、これなら昭和40年代の固定式レイアウトの雰囲気に見えないこともない。当時作った16番の機関車は、それなりに手元に残ってきるのだが、結構どこか壊れちゃっていて修理が必要なんだよね。応急でやるか。

3月1日(土)

銚子電鉄は、譲渡された南海電鉄の2200系を観光列車として改修した22000形第2編成の記者発表を行った。出発式では観光列車の愛称も発表され、江戸時代に紀州から銚子へ渡り、漁業技術の伝承や漁港の建設、外川のまちづくりに尽した「崎山次郎右衛門」にちなんで「次郎右衛門」と決定したという。昨年12月にクラウドファンディングを実施し、集まった1,200万円余りにより内外装を改造。車内を港町・銚子の雰囲気に装飾すると共に、展望席やカウンターバーを設置した。車番は22005と22006と、同車が南海でデビューした当時のナンバーを採用。4月1日からの運行開始を予定している。

(c)2025 FUJII Yoshihiko よろず表現屋

「ホビー日記《にもどる

はじめにもどる

「夢」を大人買い

「夢」を大人買い

-今月のホビー日記・2025年3月-

-今月のホビー日記・2025年3月-