「夢」を大人買い

「夢」を大人買い

-今月のホビー日記・2025年6月-

-今月のホビー日記・2025年6月-

6月30日(月)

今月は久々に12mmの値頃なジャンクがたくさん出てきたので、けっこう模型で散財。とはいえ、新品のブラス完成品1輌ほどの出費ではなかったからなあ。逆にコロナ禍以降の数年は模型の支出自体がかなり減っていたともいえる。16番の量産品の中古みたいのしか買ってなかったし。そもそもタマが出てこないし、かなり色々揃って物欲の対象自体が限られてきちゃってるし、おかげで健全ではあるけれど。まあ、当分はこの再生で楽しめるな。

6月29日(日)

日曜とはいえ、打ち合わせの多い一日。移動中にふと今日から西武新宿線の東村山駅の下り線が高架化することを思い出す。用事は池袋線沿線なのだが、時間的には新宿線経由で所沢まわりでも充分OK。ということで、高架化した新駅を見に東村山へ。なかなか立派な駅である。さすがに営業開始当日ということで、一般人も含めホームではみんなスマホで記念撮影。池袋線ではもはや2編成となってしまった2000系の片割れである「茶車」にも出会ったし。備忘録として。

日曜とはいえ、打ち合わせの多い一日。移動中にふと今日から西武新宿線の東村山駅の下り線が高架化することを思い出す。用事は池袋線沿線なのだが、時間的には新宿線経由で所沢まわりでも充分OK。ということで、高架化した新駅を見に東村山へ。なかなか立派な駅である。さすがに営業開始当日ということで、一般人も含めホームではみんなスマホで記念撮影。池袋線ではもはや2編成となってしまった2000系の片割れである「茶車」にも出会ったし。備忘録として。

6月28日(土)

この土日がカシオペア用E26系のラスト営業で仙台往復。それなりに葬式鉄を集めるんだろうな。とはいえ、最近のJR東は最後の最後まであくなき金稼ぎを追求するからなあ。営業運転はさておき、尾久で有料見学会とかやるんだろな。きっと。転売ヤーと同じで、それに金を出すお客がいる限りは、「勝手にやってくれ」って感じだけど、それで金が動く間は残しておくのなら、それはそれで悪いことではないかも。

6月27日(金)

東武鉄道森林公園検修区所属の8000系81111Fが、ブドウ色1号に塗色を変更して南栗橋工場から出場。これは東武東上線全線開業100周年の記念塗装で、当時の客車のカラーをイメージしたものという。早速写真がアップロードされていたが、これほど違和感ありありの塗色変更もあまりないんじゃないかという感じ。そもそも東武にも8000系にも見えない。関西圏の私鉄の車輌なのか、フリーランス模型の電車というか。西武の「茶車」は別に違和感はなかったのだが。

6月26日(木)

このところ久しぶりに12㎜のジャンク機関車が立て続けに出品されていた。価格もジャンクとしてもリーズナブルな価格だったので何輌か落札。手元に届くと、元オーナーの思い入れが感じられる作り。こういう車輌は、ベースとして自分の作りたいプロトタイプに仕上げるのではなく、元の持ち主の意思を尊重して再生するのが礼儀というもの。ぼくはいつもそうやっている。インターネット上で再生した作品を見つけた元オーナーから、感謝のmailが来たこともあるし。まあ、これで当分工作を楽しめるな。

6月25日(水)

JR東日本は、先頃回送車輌の立ち往生から連続して4件発生した山形新幹線用E8系の車輌故障は、補助電源装置に使われていた半導体に問題があったためと原因を発表。半導体にトラブルが発生した理由は、そもそも何らかの欠陥があったのか高温等の外的な要因によるものかはまだ特定できておらず、対策がとられるまでE8系の単独運行の休止は続けるという。しかし、そんな新技術使ってたっけ。基本はE6と同じじゃないの?

6月24日(火)

銀座線に乗ると久々に「レトロ車」に出会う。ひところは良く出会っていたのだが、このところはずいぶんご無沙汰な感じ。というか、最近はめっきり山手線の東半分の方に行く仕事が減っちゃったので、そもそも銀座線に乗る回数が激減しているというのが究極の原因なのだろう。会社のメインバンクや自分の口座は銀座とか築地にある支店だが、そこに行く時は半蔵門線から永田町乗換で有楽町線だからなあ。久々で良かった。なんか良いことあるかな。備忘録として。

6月23日(月)

東急大井町線各駅停車用の6020系6050番台車は7月2日から営業運転に就くが、すでに入線している与真華事業所製の6151F・6152Fに続いて、新津事業所製の6154Fが甲種輸送された。次は6153Fが逗子製で出てくるのだろうか。総合車両製作所ではあるものの、東急で新津事業所製というのは珍しい。なんか甲種輸送のコストがかかりそうな。

6月22日(日)

ほんと、久々に千葉に来てゆっくり泊まり。来なきゃいけない用事もあったし、けっこうクリティカルだったのだが、忙しくて時間が取れなかったり、大雨が降ったりとかで5・6月は来れず、やっとなんとか都合をつけた。半年ぶりぐらいの泊まりなので、ちょっとだけ常設御座敷で模型も走らせられる。オークションでFABの17m級国電を落札したが、前から持っていた旧型電車はみんな千葉に疎開していたので、運転会の時にフィーチャーできなかった。ということで、ちょっと持って帰って編成にして楽しもうか。というためのテストラン。

ほんと、久々に千葉に来てゆっくり泊まり。来なきゃいけない用事もあったし、けっこうクリティカルだったのだが、忙しくて時間が取れなかったり、大雨が降ったりとかで5・6月は来れず、やっとなんとか都合をつけた。半年ぶりぐらいの泊まりなので、ちょっとだけ常設御座敷で模型も走らせられる。オークションでFABの17m級国電を落札したが、前から持っていた旧型電車はみんな千葉に疎開していたので、運転会の時にフィーチャーできなかった。ということで、ちょっと持って帰って編成にして楽しもうか。というためのテストラン。

6月21日(土)

秩父鉄道が8月30日に行田市駅始発の「SLパレオエクスプレス」、「SL日本遺産のまち行田号」を運行を実施すると発表。秩父鉄道でのSL運行は1988年からとすでに40年近いで歴史があるが、SL運転区間は熊谷-三峰口間に限定され、旧北武鉄道の熊谷-羽生間で運転されたことはなかった。「SL日本遺産のまち行田号」は、下りのみ行田市駅発三峰口行で、上りは熊谷駅まで。すでに試運転は行われ、その様子はファンによりSNS等にアップロードされている。

6月20日(金)

去る6月4日に搬出イベントを行いJR西日本に返還された、リニア・鉄道館で展示されていた922型T3編成の先頭車が、本日より石川県白山市の「トレインパーク白山」で展示公開開始された。トレインパーク白山はJR西日本北陸新幹線の白山総合車両所に併設された施設で、白山総合車両所の中での点検・整備の模様などが見学できる。いままで保存車輌とかはなかったので、JR西的にはなかなかふさわしい目玉になったのでは。

6月19日(木)

JR九州は、東京臨海高速鉄道の70-000形を譲受したことを正式に公表した。フェリーで九州に運ばれていろいろ噂されていたものの、小倉総合車両センターに搬入されてたのでもう「真っ黒」な状態ではあったが、これでやっと公になった。導入理由について「70-000形淘汰の時期と、車輌置換計画のタイミングが一致したため」としている。導入先も当然予想通り筑肥線の末端区間(筑前前原-西唐津)間で、国鉄時代からの103系を置換することになる。

6月18日(水)

昨日の東北新幹線の運休の原因となったE8系の故障は、補助電源装置の不良によるものと判明。他の編成も問題があったため、本日はE8系全編成を運用から外した。このため山形新幹線は間引き運用となり、運休が続出した。それにしてもこの前の連結器解放のE6系といい、ミニ新幹線の方ばかりトラブルが起きるなあ。E2系とかE5系とかE7系とか、メインの方にはこんなには問題が起きてないのに。一体なんかあるのか。

6月17日(火)

6月としては記録的な猛暑になった本日は、暑さのせいか鉄道のトラブルが続出。東北新幹線が車輌故障の影響で朝から夜まで運休し、また常磐線の経由の臨時列車が運転された。この東京駅への送り込み回送は偶然目撃してしまった。それだけでなく、埼京線や中央快速線、山手線さらには小田急線でも大幅な遅延や一時運転見合わせが行われ、ダイヤ乱れまくりの1日。ときどきあるんだよね。こういう巡り合わせの日が。

6月16日(月)

この週末から運行されている「『ななつ星in九州』プレミアムな九州周遊の旅」は、DF200に代わってななつ星塗装を纏ったのDD200が牽引している。これは当初から予定されていたもので、土日の博多-鹿児島-大分間は702号機が単騎で牽引したが、本日の久大本線経由の博多への帰路は、勾配区間対応のため701号機・702号機の重連で運転された。しかしDD200は国鉄時代のディーゼル機関車以上にスイッチャーらしい格好をしているので、なんかちょっと豪華さという面では役不足感も漂うなあ。

6月15日(日)

かねてから引退が告知されていた、いすみ鉄道キハ52形式のさよなら会が行われラストランにファンが集まった。ラストランといっても本線自体が運休・閉鎖中なので大多喜駅構内での運転となり、なんかちょっと締まらないような。事態が事態なだけにいすみ鉄道への義援金の寄付を募っても参加者は払ったと思うのだが、それをやらないところが良心的。JR東日本ならば、絶対にやるだろうな。

6月14日(土)

去る6月7日に搬入イベントが行われたリニア・鉄道館の923形ドクターイエローの先頭車の、展示開始イベントが本日開催された。除幕式とともに、運転台・室内の特別公開(事前抽選制)が行われた。しかし先週から「ブツ」は置かれていたわけで、搬入イベントと展示開始イベントを(922形の搬出イベントも)1週間のインターバルで実施するというのもなかなかだなあ。でも、一人5万とか金取ってるわけじゃないからな。純粋に話題作りで。

6月13日(金)

東急電鉄は大井町線各駅停車用に新製した6020系は、7月2日から営業運転を開始すると発表。すでに同線の急行用として使われている7輌編成の6020系を基本にした5輌編成で50番台となる。今後2027年度までに18編成計90両を導入、現状の各停用の9000系を置き換え西武鉄道にサステナ車輌として譲渡する定。最近の一部の民鉄では多いが、新型専用車をメインではない路線にドワっと投入というのは、キャッシュリッチな会社の証か。

6月12日(木)

近鉄が大阪線・名古屋線系統向けの新形式「1A系」を2026年より導入すると発表。先に奈良線系統で運行開始した新型車輌「8A系」の流れを汲むもので、これからの時代の近鉄の一般車の方向性が明確になった。「8A系」の赤白のカラーリングに対して、「1A系」は青白のカラーリング。これはラインカラー的に路線ごとの色分けをねらったものだろう。L/Cシートの採用は同じだが、長距離運転があることからトイレ付きとなった。またバリエーションとして3輌編成も導入され、こちらは「1B系」となる。正面は現代関西顔ともいうべき、八角形基調のイカツイもの。まあ、関西はコワモテのオッさん(でも実は心は優しい)が多いのでらしいといえばらしいのでは。南大阪線系統にも同系の新車「6A系」が導入され、こちらは8A系と同じ赤白のカラーリングとなる。

6月11日(水)

JR東日本が2027年春から新しいタイプの観光夜行特急電車を運行開始と発表。これはE657系を改造し、全車グリーン個室タイプの豪華列車に仕立てるもの。ラウンジと販売スペースの1輌を除き、10輌編成の中に1名用~4名用の各種個室が設定される。個室は寝台車ではなく、フェリーの一等船室の個室のように靴を脱いで上がる座席やベッドに転換できるマットレスの置かれた絨毯敷きとなる。運行は今までのカシオペア紀行のように、東京~東北を中心としていろいろな行き先で運行するという。形としては引退するE26系の後継で、四季彩よりは手軽な感じにして違う客層(主として日本人観光客か)を狙うのだろうか。しかし室内予想イラストをみると、バブル世代なら80年代に渋谷とかで流行った「レンタルルーム」(ラブホにすると風営法の対象で許認可が厳しいが、絨毯敷きの貸し部屋なら規制対象外だった)を思い出すのでは。そういう需要も多いかも。一晩中山手線をぐるぐる回る「新宿発新宿行き」とか。池袋や五反田も需要ありそうだから停車だな。鶯谷は需要は高いが、ちょっとアブノーマルになるからなあ。

6月10日(火)

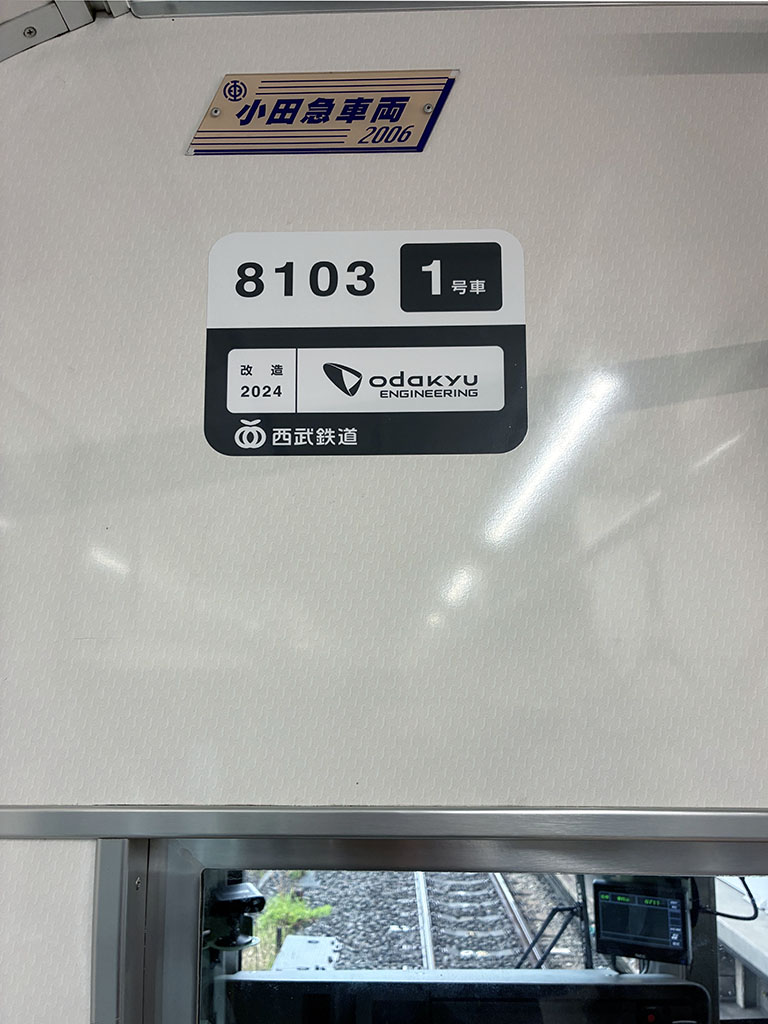

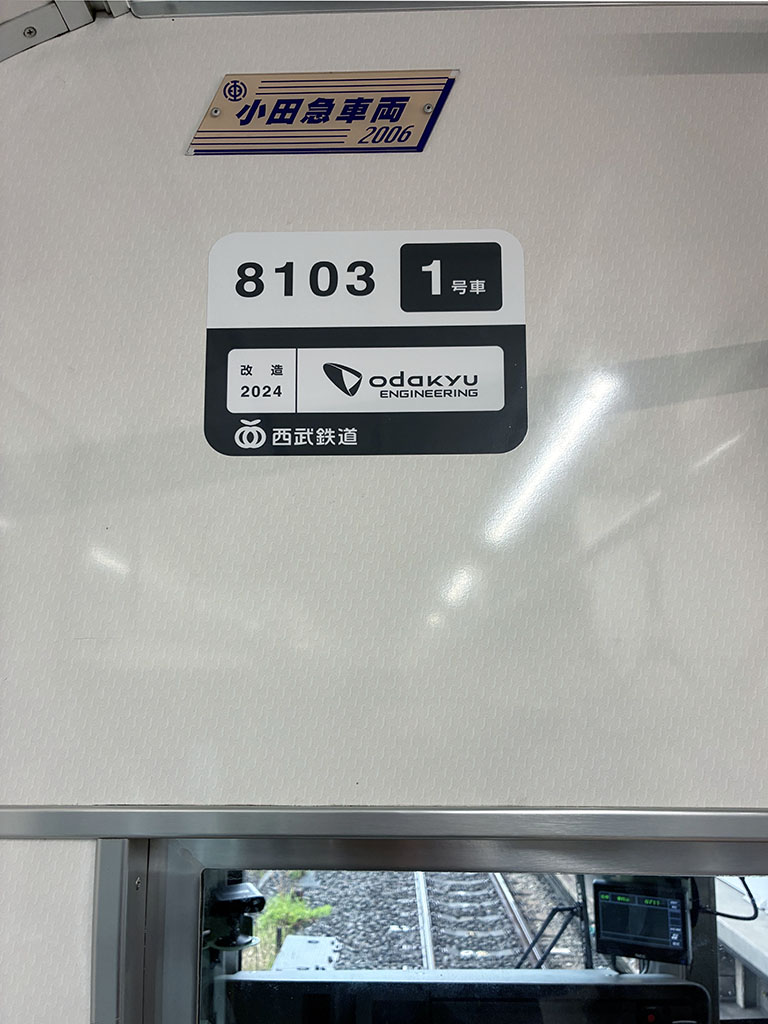

多摩方面に行く用事があったので、国分寺線のサステナ車輌8000系に乗ってみようかと思い立つ。今日運用についているか問題なので、まず小川から国分寺に向かう。小川で交換した相手は2000系。昼間は3運用なので走っていればこの先ですれ違うはずなので注意していると、案の定やってきた。ということで、国分寺で待って、東村山まで乗車。あまり手間と金を掛けないのもコンセプトなので、室内もかなり小田急時代のままの部分が多い。というものの、そこそこ違う雰囲気にはなっていて、小田急の車輌が乗り入れで走っている感じとは違う。かぶりつきで見ていたが、運転士の人も初めてのようで乗務員室の中を色々探っていたのが印象的。で、京王線にも乗ったが、またも「京王緑車」がやってきた。けっこうこれも奏きが強いな。備忘録として。

多摩方面に行く用事があったので、国分寺線のサステナ車輌8000系に乗ってみようかと思い立つ。今日運用についているか問題なので、まず小川から国分寺に向かう。小川で交換した相手は2000系。昼間は3運用なので走っていればこの先ですれ違うはずなので注意していると、案の定やってきた。ということで、国分寺で待って、東村山まで乗車。あまり手間と金を掛けないのもコンセプトなので、室内もかなり小田急時代のままの部分が多い。というものの、そこそこ違う雰囲気にはなっていて、小田急の車輌が乗り入れで走っている感じとは違う。かぶりつきで見ていたが、運転士の人も初めてのようで乗務員室の中を色々探っていたのが印象的。で、京王線にも乗ったが、またも「京王緑車」がやってきた。けっこうこれも奏きが強いな。備忘録として。

6月9日(月)

長野車両センターに保管されていたクモハ115-1030号車が、青梅鉄道公園まで陸送されたとの目撃情報。現在進行しているリニューアルで中央線に縁のある車輌を展示するというコンセプトがあり、その線に従って湘南色をスカ色に塗り直しての移送となった模様。2025年度末に再オープンという予定だったので、そろそろラストスパートに入りだしたということなのだろうか。この後新たに何を持ってくるのかが気になるところ。

6月8日(日)

本日は大学の時の鉄道研究会の期が近い有志のOB会。いつもやる梅雨が近い時期が近付いているのに、今年の会の予定が出ていないことを指摘したぼくが事実上の幹事にされてしまったので、パンダレストランでの会食からModelsIMON渋谷店の貸しレイアウトでの運転会という、井門さん周辺ではありがちなパターンで仕切る。実はこの期の大学鉄研のメンバーは高校での鉄仲間とほとんど重複するので、どちらのOB会かわからない面もあったが、まあこういう会は楽しく盛り上がればいい。で、二次会というか運転会に突入。なんか2週連続の運転会となってしまった。昔の原宿店の頃のレイアウトのタダ券が残っていたので、16.5mmと12mmと2エンドレス借りる。12mmはぼくしか持って行かないので、モデルワーゲンベースのキハ22の2連と、FAB・ヴィスターヴィーゼの17m級旧型国電3連。SLはIMONのC5711号機と乗工社のD511号機で貨物列車を牽かせた。一応16番も持っていって、先週に続いてC571号機の牽く5連の普通列車。どれも良く走ってくれた。やはり線路状態がいいおかげか走行がヤバいワーゲンのキハ22もフルタイム調子良く走ったし、16番のC571号機は先週とは見違えるほどの静かで電力も食わない棒形モーターとしては優秀な走りで走り続け、一同結構びっくり。やっぱり昭和のアナログ車輌は慣らしで走らせてるとなじんでくるな。

本日は大学の時の鉄道研究会の期が近い有志のOB会。いつもやる梅雨が近い時期が近付いているのに、今年の会の予定が出ていないことを指摘したぼくが事実上の幹事にされてしまったので、パンダレストランでの会食からModelsIMON渋谷店の貸しレイアウトでの運転会という、井門さん周辺ではありがちなパターンで仕切る。実はこの期の大学鉄研のメンバーは高校での鉄仲間とほとんど重複するので、どちらのOB会かわからない面もあったが、まあこういう会は楽しく盛り上がればいい。で、二次会というか運転会に突入。なんか2週連続の運転会となってしまった。昔の原宿店の頃のレイアウトのタダ券が残っていたので、16.5mmと12mmと2エンドレス借りる。12mmはぼくしか持って行かないので、モデルワーゲンベースのキハ22の2連と、FAB・ヴィスターヴィーゼの17m級旧型国電3連。SLはIMONのC5711号機と乗工社のD511号機で貨物列車を牽かせた。一応16番も持っていって、先週に続いてC571号機の牽く5連の普通列車。どれも良く走ってくれた。やはり線路状態がいいおかげか走行がヤバいワーゲンのキハ22もフルタイム調子良く走ったし、16番のC571号機は先週とは見違えるほどの静かで電力も食わない棒形モーターとしては優秀な走りで走り続け、一同結構びっくり。やっぱり昭和のアナログ車輌は慣らしで走らせてるとなじんでくるな。

6月7日(土)

先日のリニア・鉄道館からのドクターイエロー922形の搬出イベントに続いて、923形の搬入イベントが予定通り実施された。これもまた抽選で選ばれた参加者が一緒に手押しで搬入するという仕掛け。正式な公開イベントは来週ということだが、もう置かれているので見れることは見れるようだ。しかし、JR東海は太っ腹というか、JR東のように5万円とか有料イベントにせず、春に行われた新幹線車内でのオンラインイベント参加でもらえる「鉄推しポイントキャンペーン」の賞品として参加権が当たる仕掛けにした。この辺も微妙に企業体質の違いがでているなあ。

6月6日(金)

5月22日にJR東日本山手線新橋駅付近で起きた、架線へのフィーダ線が外れ21編成のパンタグラフが曲がった事故について、事故原因が究明された。架線とフィーダ線を繋ぐ際にサイズの違う圧着工具を使ったため完全に接続されず、接触不良を起こして架線が発熱し切れたと発表。また事後の点検も行われなかった。完全に手抜き作業の人災。でも今のJR東だと下請けを責めるだけで、自身の業務改善は行いそうにないな。またなんか起きるか。

6月5日(木)

名古屋のリニア・鉄道館で5月26日まで展示されていた922形ドクターイエローを、館から搬出するイベントが6月4日に開かれた。このT3編成はJR西日本に所属していたもので、リニア・鉄道館開館には貸与されて展示していたものであり、923形のT4編成の車輌と入れ替える形でJR西日本に返還される。返還後は、石川県白山市のトレインパーク白山にて展示される。923形は6月7日に搬入イベントを行い、14日から一般公開を始める予定。

6月4日(水)

JR東日本高崎支社は、蒸気機関車牽引の「SLぐんま」の補機にGV-E197系を使用し7月19日から運転すると発表。群馬車両センターのEL・DL廃止以降、GV-E197系との試運転が頻繁に行われていたが、ついに正式に予定に上ってきた。GV-E197系はSLとの協調運転のためにブレーキなどの改造を行い、安全な運転の目処がついたという。高崎-横川間で、高崎-桐生間で運転され、列車名は「GV・SLぐんま」もしくはの「SL・GVぐんま」となる。編成は蒸気機関車(D51形またはC61形)と客車3輌、にGV-E197系2輌が加わったカタチ。まあ仕方がないところではあるが、SL先頭の編成の場合、GV-E197系は客車とディメンションが一緒なので、撮り方によっては編成に見えやすいかも。

6月3日(火)

今月分の「記憶の中の鉄道風景」のコンテンツの作成。今月もまたPhotoshopのAIカラー化のニューロフィルターのプラグインを利用した「蒸気機関車時代の昭和の鉄道写真をカラー化してみた」シリーズ。これで25回目。これを引っ張って3年目に突入したことになる。今月もこのところのシリーズの続きで、1972年7月の北海道撮影旅行で撮った室蘭本線沼ノ端-遠浅間・千歳線沼ノ端-植苗間でのカットのカラー化第5弾。なんか同じような写真ばかり続きますが、そもそもそういう撮影地なんで。

6月2日(月)

ぼくはここでも何度もカムアウトしているが、上回りのディテーリングは得意だが、走行性能に関わるような下回りの整備はあまり自信がない。走るように整備することはできるが動けばいいという感じにするのがやっとで、それがいいパフォーマンスを発揮できているのかどうかは全く預かり知らないところ。今回の再生も卓上での試運転レベルではそれなりに動くようにはしたが、これがレイアウトで脱線せず勾配でも空転せずちゃんと走るかということについてはやってみないとわからないというのが、ぼくのブラスモデルの調整の限界。とはいえ、高さが揃わず凸凹している講堂の机の上に敷いたユニトラックの「なじませ継ぎ(中尾豊さんの(c))」のエンドレスでちゃんと走ってくれたのは嬉しかったな。量産品でも脱線してるのがいたし。先台車、従台車には荷重をかけず、自己の重みだけで追随させるようにするというのは、半世紀前の学生時代に16番の蒸機を作りまくっていた時代の経験値だがまだ活きているな(バネとか入れずに、なるたけ支点の抵抗がかからない独立した付随車みたいにして、牽引している貨車の調整と同様、台車自体の自律した走行性能を上げるのがコツ)。

6月1日(日)

蒸気機関車現役時代に撮影地で知り合った友人の長谷川さんの所属する武蔵工大(現東京都市大)鉄研OB会の運転会に参加。大学のホールを借りて年に数回実施している。このところいつも声をかけていただいているので、毎回参加している。16.5㎜と9㎜とそれぞれ線路を敷いてのマルチゲージ・マルチスケールの運転会。16.5㎜の方で、HOスケールもしくは16番での参加だが、このところは運転会用に持っている16番の量産品での参加が多かった。今回も16番での参加だが、このところちょっとハマっていた「70年代・80年代の模型店特製品ジャンクの再生」を持って行く。ヨーコーシャの「ターミナル」特製のC571号機と、製作店調査中(ほぼ推定はできているが検証中)の佐倉機関区のC57だ。どちらもモーターからオーバーホールで再生したので長時間うまく動くか心配ではあったが、さすがにスピードは出ないものの脱線もせず長いエンドレスを走り続けてくれた。走らせているうちにだんだん調子が上がってくるのは、さすがアナログな昭和時代の模型だな。長時間運転に耐えるかどうかが心配だったので、予備機にデフが無くなってしまっていた天プラのC57ジャンクを再生した72号機を持っていったので、71号機・72号機の重連。模型ならではのおバカな遊び。とはいえ、新製から昭和20年代まではこの両機は東京局配備で常磐筋にいたので、その時代には組んだことがないとは言えないのだが。

蒸気機関車現役時代に撮影地で知り合った友人の長谷川さんの所属する武蔵工大(現東京都市大)鉄研OB会の運転会に参加。大学のホールを借りて年に数回実施している。このところいつも声をかけていただいているので、毎回参加している。16.5㎜と9㎜とそれぞれ線路を敷いてのマルチゲージ・マルチスケールの運転会。16.5㎜の方で、HOスケールもしくは16番での参加だが、このところは運転会用に持っている16番の量産品での参加が多かった。今回も16番での参加だが、このところちょっとハマっていた「70年代・80年代の模型店特製品ジャンクの再生」を持って行く。ヨーコーシャの「ターミナル」特製のC571号機と、製作店調査中(ほぼ推定はできているが検証中)の佐倉機関区のC57だ。どちらもモーターからオーバーホールで再生したので長時間うまく動くか心配ではあったが、さすがにスピードは出ないものの脱線もせず長いエンドレスを走り続けてくれた。走らせているうちにだんだん調子が上がってくるのは、さすがアナログな昭和時代の模型だな。長時間運転に耐えるかどうかが心配だったので、予備機にデフが無くなってしまっていた天プラのC57ジャンクを再生した72号機を持っていったので、71号機・72号機の重連。模型ならではのおバカな遊び。とはいえ、新製から昭和20年代まではこの両機は東京局配備で常磐筋にいたので、その時代には組んだことがないとは言えないのだが。

(c)2025 FUJII Yoshihiko よろず表現屋

「ホビー日記《にもどる

はじめにもどる

「夢」を大人買い

「夢」を大人買い

-今月のホビー日記・2025年6月-

-今月のホビー日記・2025年6月-