Gallery of this month-2016

Gallery of this month-2016

(2016/12/23)

16/12

開館記念展 北斎の帰還 -幻の絵巻と名品コレクション-

すみだ北斎美術館 両国

浮世絵の代表的なアーティストとして、世界的に高い評価と人気を得ているの「葛飾北斎」。北斎は現在の墨田区亀沢付近の「本所割下水」で生まれ、90年におよぶその生涯のほとんどを現在の墨田区内で過ごしたことでも知られている。また、その作品には隅田川をはじめ江戸の下町を題材としたものも多い。このように本所の地元に根差したアーティストともいえる北斎専門の美術館、墨田区立の「すみだ北斎美術館」が、去る11月22日ゆかりの深い亀沢の地に開館した。

北斎ゆかりの地ではあるものの、もともと狭小な商店や町工場、住宅などがひしめき合っているエリアであり、大型の博物館施設の建設は困難である。このため、緑町公園の敷地を利用した、非常にコンパクトなギャラリーとなっている。内部も比較的ホワイエに床を割いていることもあり、企画展用のギャラリーが二つと、常設展用のギャラリーが一つ、あとは講演等と行うホールとミュージアムショップという、かなりコンパクトな作りとなっている。しかし、これはある意味「狭い長屋で作品生み出した」北斎らしいと言えないこともない。

また、妹島和世氏の設計による建築は凝った作りでかなり高コストと思われるが、単なるハコモノ行政だけではなく、墨田区はそれ以上のコストをかけて20年以上に渡り北斎作品の収集を行ってきた。世界的な北斎コレクターとして知られていたピーター・モース氏のコレクションの収集や、日本の浮世絵研究の第一人者である楢崎宗重氏のからのコレクションの寄贈なども含め、すでに主要な北斎作品1400点以上を収集しているという。

東京スカイツリー効果で、世界からのインバウンド観光客を集め始めた墨田区であるが、確かに両国には外国人観光客を案内する喜ばれる「江戸東京博物館」や開催期間中には外国人の観客も多く集まる大相撲の「両国国技館」などがあり、その両者からも歩いて5分ほどのところに立地する「すみだ北斎美術館」は、小粒ながら内容の濃さから外国人、特に欧米人の人気を集めるランドマークとなる可能性は高く、今後の展開が期待されるところである。

今回の企画展「北斎の帰還」は、同館のコレクションの中でも最も珍品といえる「隅田川両岸景色図巻」の全巻初公開を目玉に、館蔵コレクションの中から北斎の代表作を集めたまさにお披露目的な展示となっている。「隅田川両岸景色図巻」は、両国から吉原までの隅田川の川岸の景色を絵巻物に仕立てたものだが、100年前フランスでの浮世絵販売カタログに載ったのを最後に、行方が分からなくなっていた作品である。これが発見され、昨年墨田区が購入したため、まさに「帰還」したワケである。

構成としては、まさにオープニング記念として、初期から晩年まで、年代順に主要作品をずらりとそろえたものになっている。90歳という長寿を誇った北斎だけに、初期の18世紀後半から、晩年の黒船がやってくる頃まで、江戸時代の中でも文化的なバックグラウンドが世界情勢や経済の状況を反映して大きく揺れ動いた時代である。そのワリには、年と共に円熟こそあるものの、意外なほどブレない一貫した画風とイマジネーションを保ち続けていることに、改めて驚かされる。

このコーナーには掲載しなかったが、展覧会は見に行った出光美術館の「仙迆」展でも感じたことだが、幕末に向かう激動の時代に活躍し、その作品が見事に現代にも生き残っている人は、社会変化の波に流されない、時代を超越した自分の表現をキッチリと持っていたということを改めて感じる。目先の目新しさやビジュアルショックは、猫騙しにはなっても、作品表現としては一過性のものでしかない。それは昔から変わらないのだ。

当初、かなり混雑していたという話を聞いたので心配していたが、それほどのこともなかった。ただ、館が小さいだけに動線が交錯し、動きが滞るところがあるのは多少残念かも。案の定、インバウンドのお客さんもそこそこいて、シニア・高齢者ばかりのギャラリーとはけっこう雰囲気が違うのが面白い。今後は、北斎に関する学究的な拠点としての役割も期待され、いろいろなテーマを掘り下げた、その内容に惹かれて海外のマニアが訪問するようなディープな企画展に期待したいところである。

16/11

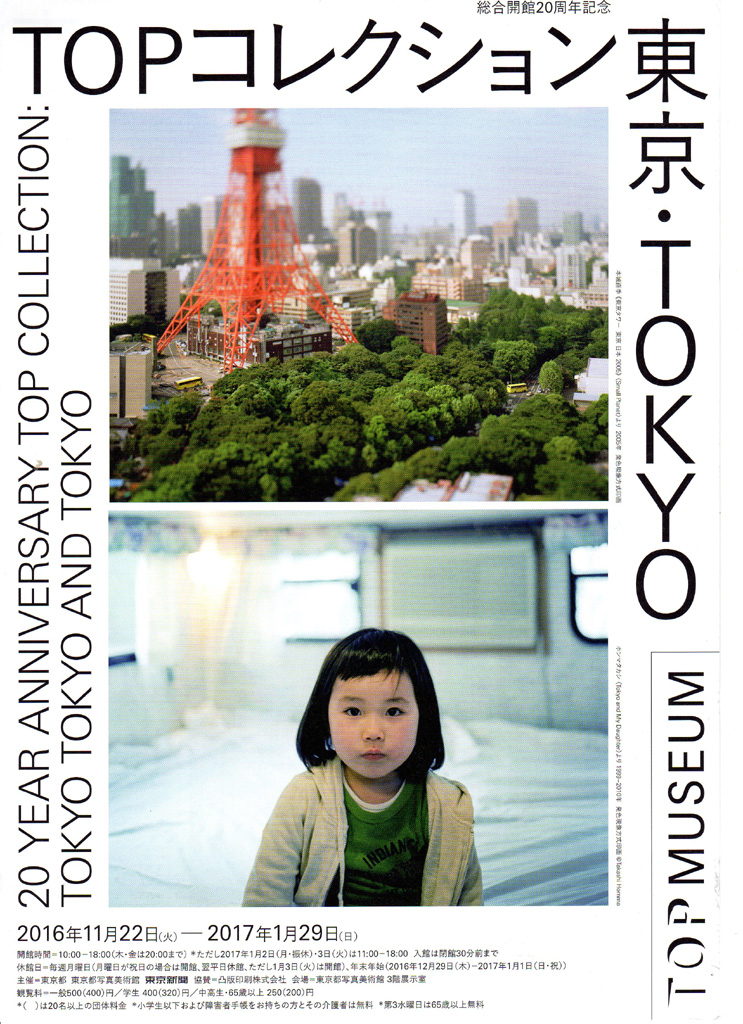

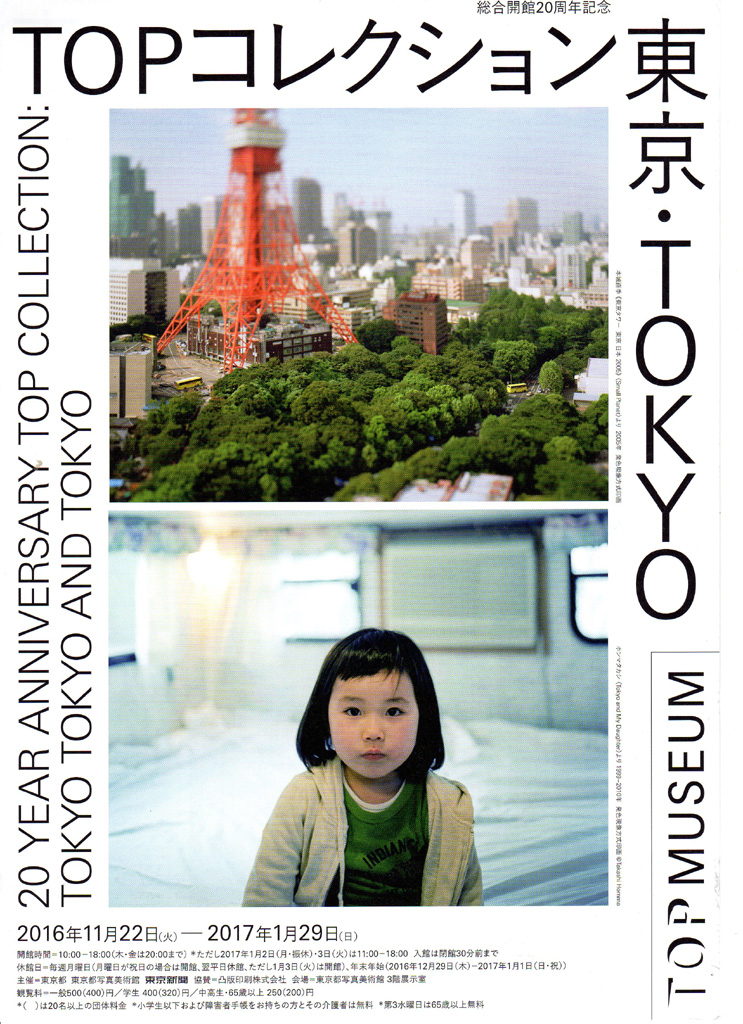

総合開館20周年記念 「TOPコレクション 東京・TOKYO」

総合開館20周年記念 「東京・TOKYO 日本の新進作家vol.13」

東京都写真美術館 恵比寿

自分が写真で表現を行うとともに、写真撮影も自分の会社のなりわいとしているので、写真にはイタく興味と造詣が深い方である。それだけでなく、多感なティーンエイジを過ごした60年代末から70年代前半は、歴史的に見ても写真という表現手段が極めてエネルギーを持っていた時代である。そういうバックグラウンドがあるので、元々好きな現代アートの中でも、写真作品はかなり熱心に見て回っている。そんなこともあって、東京都写真美術館で行われている企画展へは、けっこうな確率で足を運んでいる。

とはいえ、2014年秋から改修工事のために2年間休館が続いていたので、だいぶ御無沙汰であった。この度工事は完成し、9月から公開が再開された。同館は1995年の開館であるため、2015年が開館20周年となる。厳密にいうと、バブル最中の1990年に工事中の恵比寿ガーデンプレイスの脇で仮設の「東京都写真美術館」がオープンしたので、そこからカウントすると25周年。いずれにしろキリ年であるが、改装工事中ということでイベントは行われず、今回のリ・オープンを待って総合開館20周年記念展が実施されることになった。

それが今回の二つの展覧会、「TOPコレクション 東京・TOKYO」と「東京・TOKYO 日本の新進作家vol.13」。略称も「TOP Museum」と新たになった同館ヘは、改装後初めての訪問となる。インテリアデザインはかなり変更され、バブル的なものから21世紀らしい雰囲気に変わり、カフェやミュージアムショップは大きく変更された(丁度逆に入れ替わったような関係で、恵比寿駅側の受付脇がカフェ、目黒側の2階正面ロビーがミュージアムショップとなった)が、美術館としての構造は、フロアごとに独立したいままでのものを踏襲している。

「TOPコレクション 東京・TOKYO」は、毎年恒例となっている館蔵品による企画展の今年のバージョンとして実施されている。「東京」をテーマに、東京と関わりのある写真を「街角で」「路地裏で」「東京エアポケット」「見えないものを覗き見る」「境界線の拡大、サバービア」「どこでもない風景」「多層的都市・東京と戯れる」の7セクション構成で展示している。東京を被写体としたもの、東京を表現したものではなく、単に東京で撮影されたというだけのものも含め、広く東京と関わる写真を集めたところがユニークな効果を生んでいる。

日本の写真作品のかなりの割合が東京で撮影されている。そういう意味では「東京」をテーマにするということは、日本の写真表現史を振り返ることに限りなく近い。出品された作品は1950年代から2010年代までと幅広いが、東京生まれ・育ちの筆者がほぼリアルタイムで見てきた世界である。だから写真に写っている場所や被写体から、撮影された年代を割り出すのは容易であるが、それ以上に「表現スタイル」でや使用機材で、ほぼ5年刻みぐらいの制作年代はわかってしまう。こういう変化をミーシーに見渡せる展覧会というのはそうはないので、写真を表現手段としている人なら見て損はない絶好の機会である。

「東京・TOKYO 日本の新進作家vol.13」は、毎年異なるテーマを決めて開催している「日本の新進作家」展の2016年度版であり、シリーズ第13回目の本展では総合開館20周年記念の連動企画で「東京」をテーマとしている。今展では、小島康敬氏、佐藤信太郎氏、田代一倫氏、中藤毅彦氏、野村恵子氏、元田敬三氏の6人という、30代〜40代の写真家の組作品の競演となっている。ある意味、こちらははじめに「東京」というテーマがあって作られた作品である分、

全体として、保守本流というか原点回帰というか、ちょっと前の現代写真とは違って銀塩写真の頃にも共通するような表現手法を敢えて取っている。数年前からの「写真「1WALL」点でも見られた傾向だが、デジタルであることがなんら特別なことではなくなったことの証であろう。とはいえ「TOPコレクション 東京・TOKYO」のところで述べたように、それは昔の作品・作風のリメイクではなく、見る人が見ればキチンと現代の作品となっている。この辺が写真作品の魅力でもある。

しかし面白いのが、人を被写体にした作品が多かった点である。これはある意味60年代・70年代っぽいのだが、今は時代背景が違う。昔は人を写すことに遠慮はないし、一般の民間人でも、プロっぽいカメラのレンズを向けられると喜ぶ人の方が多かった。肖像権云々とか、盗撮とか、問題にすらならなかった。それが今は人混みでカメラを取り出しただけで犯罪者と疑われる時代である。昔を知っている人は、今でもわりと躊躇なく人間に向けてシャッターを切れるが、そうではない特別な緊張感が画面から伝わってくる。このあたりが世代差なんだろうな、と思わず実感した。

16/10

よみがえれ! シーボルトの日本博物館

江戸東京博物館 両国

幕末の歴史の中において、シーボルトは知らない者がいないと言えるほどの存在感を放っている。我が国においては、主として医学や科学を日本人に伝え、維新を越えて明治以降も活躍した人材を多く輩出したことと、日本の文物について広く収集し、それを帰国後に「日本 Nippon」として出版しヨーロッパに伝えたことが知られている。しかし、それらは日本国内での活躍であり、ヨーロッパにおいてどのような活動を行い、どのような実績を残し、その後の欧州の人々にどんな影響を与えたのかについては、今一つ知られてない面もある。

当初の日本滞在の際も、実は単なるオランダ商館の医師ではなく、博物学者の目からさらなる日蘭貿易の振興に繋がるアイテムを探すべく、日本の産物や商品を調査し収集するという任務も帯びていた。このため、東インド政庁から多額の資金を提供されていたという。そのようなバックグラウンドがあったからこそ、短期間に多くの資料や情報を収集することが可能になったのである。すなわちシーボルトの「収集物」は、個人的なコレクションではなく、メインな業務として集めたものだったのだ。

そうであるからこそ、日本から欧州に戻った後、それらのコレクションをライデン、アムステルダム、ヴュルツブルク、ミュンヘンの各都市で、その地域の王家や諸侯の援助の下、博物館型の展覧会を実施して、日本の自然から文物・産業や風俗まで、広く実物によって知らしめる展示を行えたのである。これは、初めて日本文化をヨーロッパに紹介するイベントであっただけでなく、近代的な民俗学の方法論を構築する上でも嚆矢といえるものであった。

その後、開国後に再び日本の地を踏んだシーボルトは、それらの実績をバックに一段とコレクションの充実を図った。それらのコレクションは、ミュンヘンで博物館として展示された。この後裔が、今のミュンヘン五大陸博物館である。今回の企画展は、このミュンヘン五大陸博物館が所蔵するコレクションの現物により、シーボルトの長男であるアレクサンダーが残したデータを元に、当時の展示スタイルを再現したものである。

とにかく、その対象領域の広さと掘り込みの深さには、改めて驚かされる。そして、当時の日本社会を「標本化」するのに充分なコレクションを選び出した見識にも、あらためて目を見張る。ハレの文化は、文化財や美術作品として、それなりに伝世している。しかし、庶民の普通の生活や、日常的な自然は、時代を超えて伝えられることは少ない。まさに、ヨーロッパに伝えられていたタイムカプセルである。江戸時代の生活や文化が、思った以上に高度で複雑に発達していたことが良く実感できる。

ジャポニズムがヨーロッパに与えた影響を考えるには、当時の日本の生活や文化のアベレージレベルがどこにあるか客観的に理解することが必須である。しかし明治維新以降、追い付き追い越せの文明開化で、ともすると必要以上に江戸時代との連続性が否定され無視される傾向が続いていた。今の日本の生活文化の中にも、実は江戸時代から脈々と続いているものがけっこうあるのだが、日本人自身が意外なまでにそれに気付いていない。これでは、世界の中でどういう立ち位置を取るべきか、いつまでたってもわからない。

今回の展覧会の素晴らしいところは、それに対する答えを得るためのヒントが豊富に含まれている点であろう。百数十年を越えたところで、自らの目で選んだコレクションが、誰あろう日本人自身に、自分達のアイデンティティーを再認識・再評価させるための宝物となる。まさかシーボルト自身も、そこまでは考えていなかっただろう。だが、それはシーボルトにとっても本望であろう。シーボルトの遺志は、今も生きているのである。

16/09

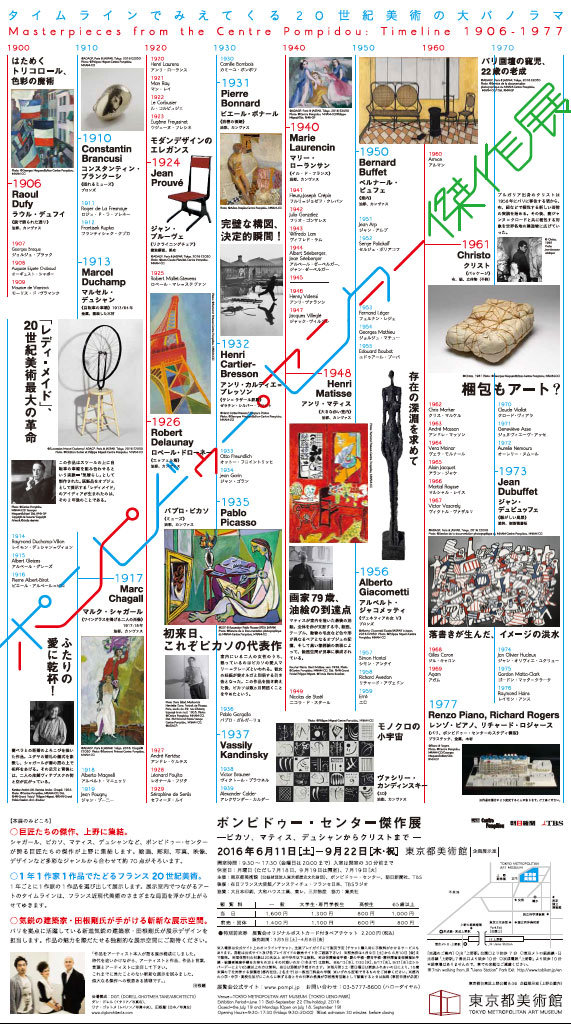

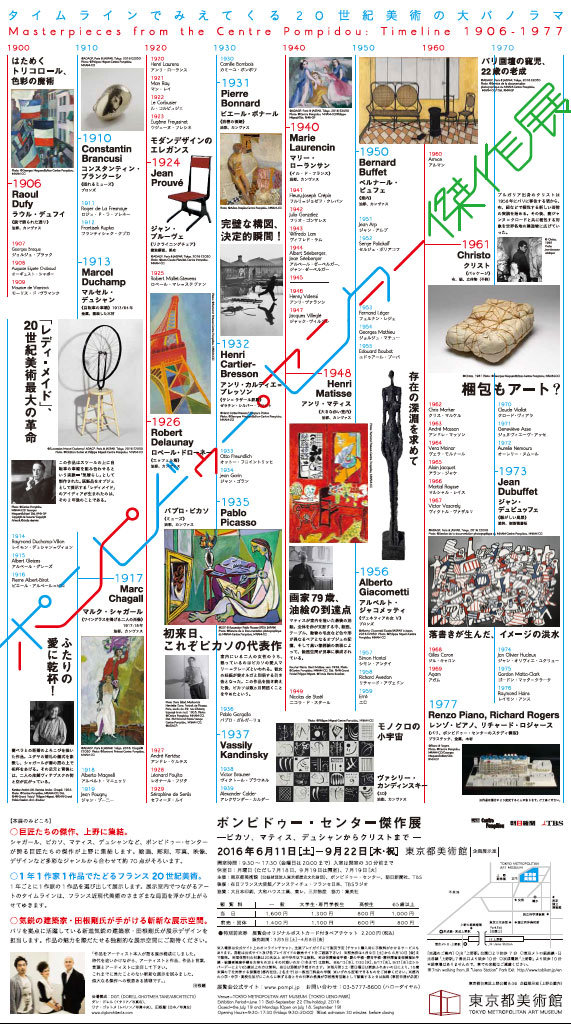

ポンピドゥー・センター傑作展―ピカソ、マティス、デュシャンからクリストまで―

東京都美術館 上野

フランスにおける現代美術コレクションの中心といえるポンピドゥー・センター。その豊富な近現代美術コレクションから選ばれた作品により、フランス20世紀美術を一望するとともに、ポンピドゥー・センターの魅力を伝える企画展。同センターは、正式名称が「国立美術文化センター」となっているように、いろいろな形態の20世紀芸術表現をその対象としている。選ばれた作品はそのコンセプトに合わせて、絵画・彫刻といった狭義のアートにとどまらず、建築や写真など20世紀のフランスのアートを代表するにふさわしい幅広いジャンルが網羅されている。

この展覧会で面白いのは、その展示形式である。この手の展覧会では、通常はジャンルやテーマ、表現形態等、ある意味「タテ割り」に揃えた形で展示が行われることが多い。しかし、今回の展示ではあくまでも時代性を前面に出して強調している。このため、フォーヴィスムやキュビスムの前衛芸術が生まれポンピドゥー・センターがコレクションの対象とし始める1906年から同センターが開館した1977年まで、71年間について各1年ごとに1作づつその年を代表する作品を選び、アーティストとしても1人1作品というスタイルで展示するという、極めてユニークな形式が採用された。

それだけでなく、田根剛氏による会場構成も、そのユニークな展示内容を際立たせるユニークな作りである。通常の美術展では、全体を一方通行の順路とし、そこを進んでゆくことでシーケンシャルに作品を鑑賞できるようにすることがほとんどである。ところが、今回はおよそ10年ごとを目安に部屋状の展示とし、そこに入る人と出る人がクロスするような動線を設定した構成となっている。この二重のユニークさが重なることで非日常性が強調され、あたかも各時代時代をテーマパークのごとく訪ね歩くように、フランス20世紀美術の世界に浸ることができる。

現代アートファンとして興味が引かれるのは、フランス出身のアーティストの作品を中心として展示しているところである。今に始まった話ではないが、フランスの美術や文化はは、18世紀からヨーロッパ中のアーティストがパリに集まってきて活躍することにより花開いた面が強い。そういう意味では、パリで活躍した大物アーティストには、フランス出身者は相対的に少ない。これは現代でも同様であり、ビッグネームや有名作品中心の作品選定になると、フランス出身者は相対的に少数になってしまう。もちろん、大御所も、名作もちゃんと網羅されているのだが、20世紀フランスの現代アートの流れを見せるという意味でも見どころはある。

実は、ポンピドゥー・センターは行ったことがない。というより、そもそもパリには人生で2度しか行っていない。1度目は70年代の学生時代で、このときはまだセンターの開館前である。2度目は数年前だが、純粋な観光旅行でゆっくりパリにいられなかった。個人的には、そういう意味でも興味があった展覧会である。行こう行こうと思っていて、結局行けたのは会期終了直前になってしまったが、午前中雨が強かったせいか、雨脚が収まった午後から訪問しても、それほど混んでおらず気分よく鑑賞できた。ところで、ポンピドゥー・センターといえばエスカレーター。都美館でこの展示会が行われたというのは、やはり展示室内にエスカレーターがあり、オマケにそれが外から見えるようになっているというココロなのだろうか。なんか下衆な勘繰りをしてしまうなあ。

16/08

アール・ヌーヴォーの装飾磁器 ヨーロッパ名窯美麗革命!

三井記念美術館 室町

アール・ヌーヴォーというと、建築やグラフィックデザインなど、当時の言葉で言えば「商業美術」となるデザイン関係の領域に関心が向きがちである。アール・ヌーヴォーが起こった19世紀末から20世紀初めの時期が、まさに先進国においては大衆がその数と購買力を元に文化の担い手となる「大衆文化」が沸き起こり始めた時代であるだけに、それまでの王侯貴族がパトロンの時代にはなかった新しい意匠に目が向きがちなのは仕方ないかもしれない。しかし、アール・ヌーヴォーはそれだけのムーブメントではなく、あらゆる視覚表現の領域において、大衆好みのトーン&マナーが登場した時代でもある。旧来からある絵画や彫刻にも影響を与えているし、今回取り上げられた「焼き物」についてもそうである。

この展覧会は、ヨーロッパの磁器がアール・ヌーヴォースタイルに転換するエポックとなった1889年と1900年のパリ万国博覧会の出展作を軸に、フランスのセーヴルをはじめデンマークのロイヤル・コペンハーゲン、ビング&グレンダール、スウェーデンのロールストランド、ノルウェーのポルシュグルン。ドイツのマイセン、KPMベルリン、ニュンフェンブルク、ローゼンタール。オランダのローゼンブルフなど、その主役となった主要な製陶メーカーごとに作品を紹介するものである。ヨーロッパの「焼き物」におけるアール・ヌーヴォーの意味、その一つ目は他の表現形態とも共通するが、王侯貴族の好みに合わせた伝統的で装飾的なスタイルからの脱皮である。

日用的な食器とは違い、ヨーロッパにおいては18世紀から19世紀の高級な磁器は王侯貴族のパトロネージによって支えられてきた。そのため、宮殿文化に合う形式や美意識が重視され、ある種の様式美として確立されていた。一方19世紀末になると、勃興するブルジョワ層がその経済力と頭数によって大きなマーケットとなったため、その嗜好に合わせた新しい意匠が求められ、それがアール・ヌーヴォーとして実現したのである。登場から百数十年を経た今から見れば、アール・ヌーヴォーの様式も充分にデコラティブに見えるが、絶対王政全盛期の重厚な装飾を見慣れた当時の人々、特に新しい流れを敏感に感じていた市民層からすると、アール・ヌーヴォーは充分にモダンだったという事実は、忘れがちであるが重要なポイントである。

次は特に「焼き物」において顕著なのであるが、ジャポニズムの流れから「日本的」な意匠がふんだんに取り入れられている点である。もともと磁器が中国からの輸入品でブームになり、東インド会社が日本からの輸入を始めると、日本の磁器のコレクションがヨーロッパの上流社会でブームになったというバックグラウンドがあるだけに、このあたりの親和性がもともと高かったことは理解できる。しかし、明治以降日欧の経済・文化の関係が深くなったこともあり、アール・ヌーヴォーではエキゾチシズムを通り越して、日本になりきっているような作品も多く見られる。これらの意匠を、当時の人達がどういうイメージで見ていたのか、非常に気になるところである。

これは今回気がついたことなので、まだ仮説ではあるが、前者のアール・ヌーヴォーの位置付けを考慮すると、当時のブルジョワ層においては、日本的意匠は極めてモダンで時代の雰囲気にフィットしたデザインとして受け入れられていたのではないだろうか。まさに1900年のクールジャパンである。ジャポニズムは、その後のモダニズムにまで影響を与えている(半間×一間の面を組み合わせて構成してゆく日本家屋の設計技法の合理性等)。その後のヨーロッパ発の大衆文化を、日本が極めて自然かつ瞬時に受け入れていった裏にも、その連続性は活きているのであろう。これらの秘密を理解するためには、ここでいう「1900年のクールジャパン」、世紀末のヨーロッパ市民が日本の文化をどういうフィーリングで受け入れていたのか、そのイメージを理解することが必要である。それはまた、今いろいろな形で揺れているヨーロッパと、日本が今後どう接していくべきかを考える上でも重要なサジェッションとなるであろう。

16/07

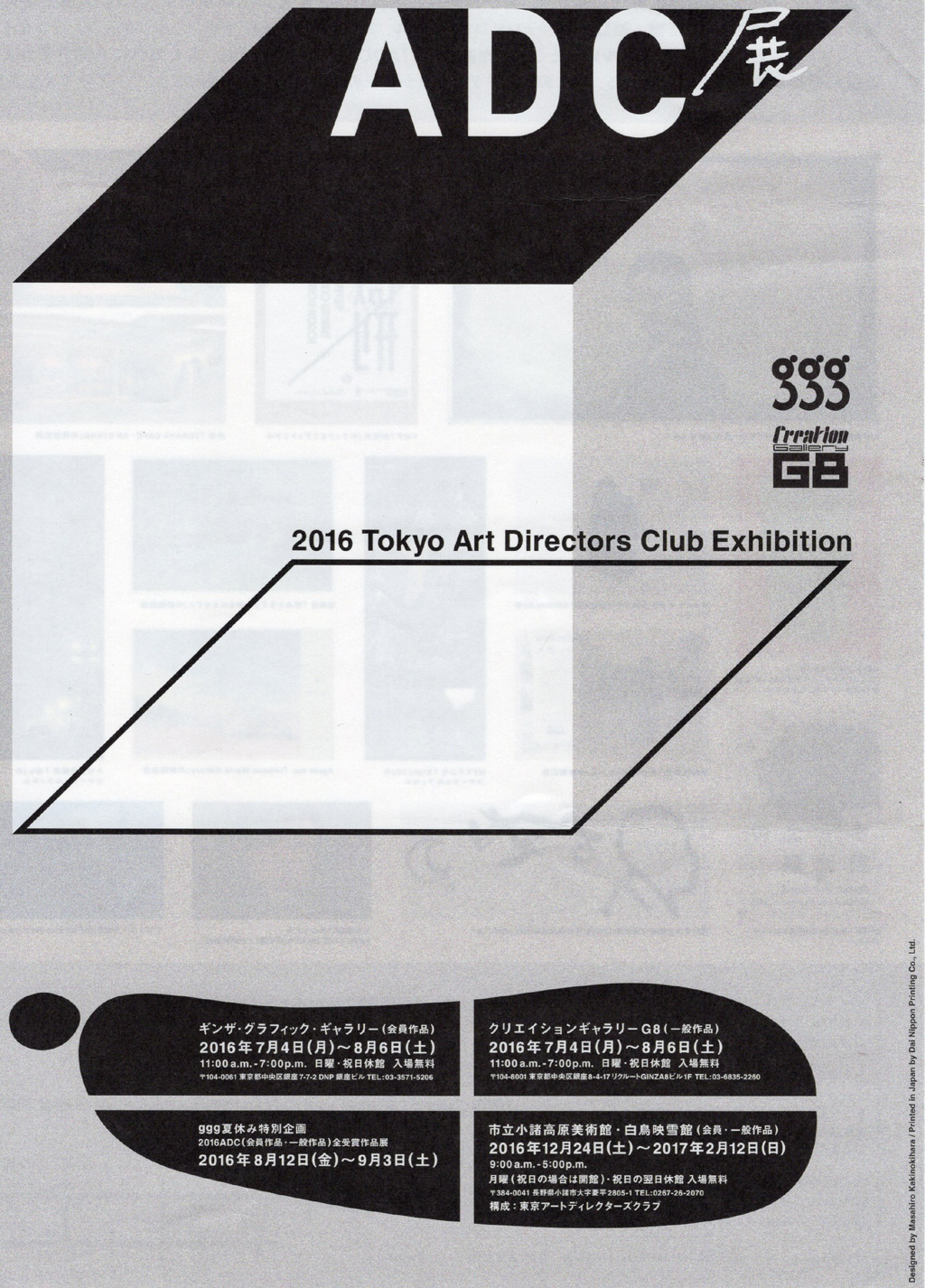

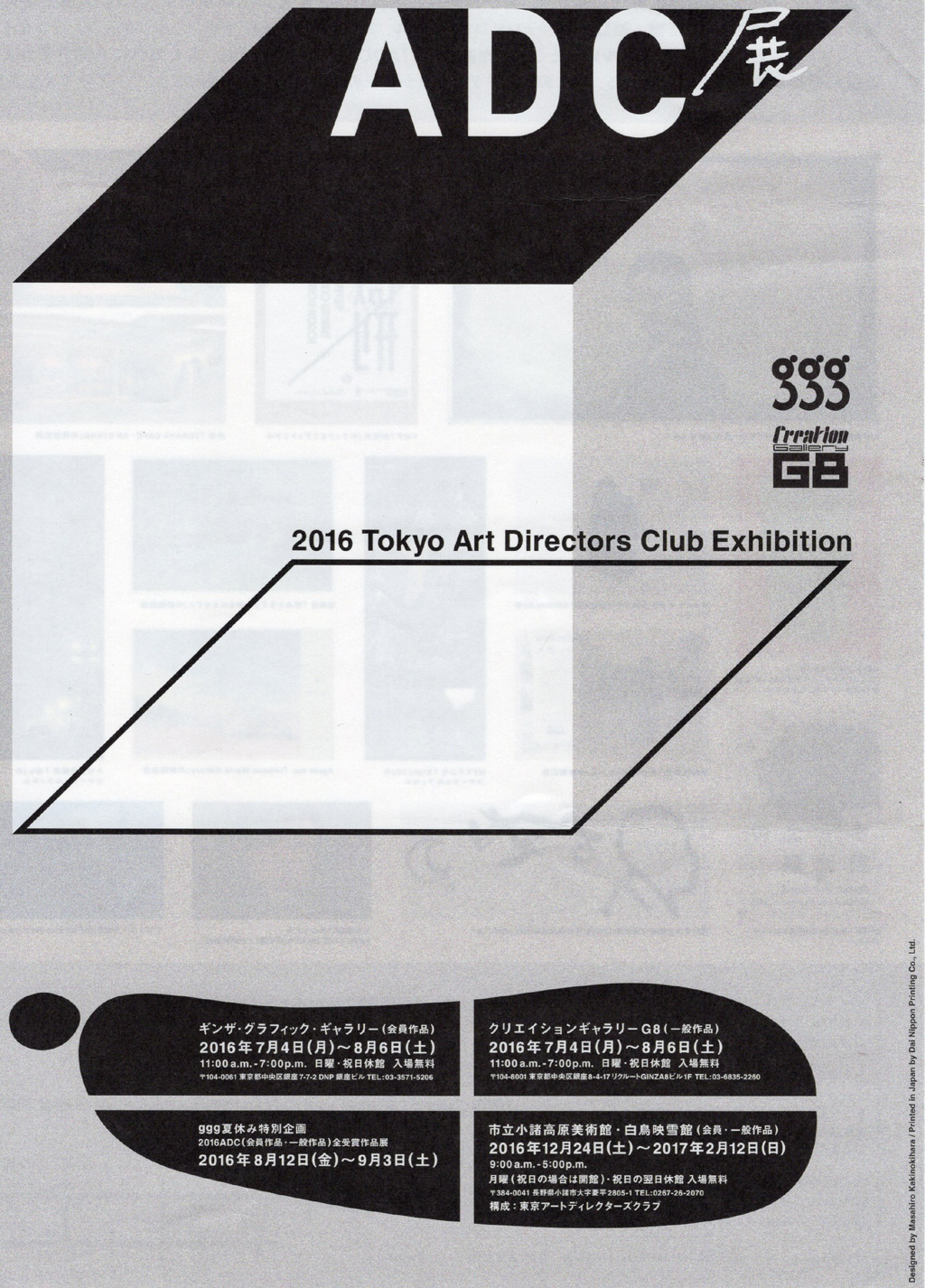

2016 ADC展

ギンザ・グラフィック・ギャラリー 銀座

夏の声が聞こえてくると、恒例行事であるADC展の季節である。今年もいつの間にかその時期がやってきた。このコーナー、今年から企画変更したのに伴い、無料の展覧会は取り上げていなかったのだが、やはりこれは見たくなるし、ヒトコト言いたくなる。というわけで、銀座方面に用事があったついでに見てきた次第。会場に入ると、かつてなかったほど外国人観客の姿が目に付く。これもインバウンドの関係なのだろうか。確かに自分自身、海外旅行に行くと、その都市にある特色があり変わったギャラリーを訪ねて見学することはよくある。業界関係者もいるだろうし、そうでなくてもデザイン好きの人もいるだろうから、興味のある展覧会をやっていれば足を運ぶというのは決して不思議ではない。

平日の昼間でも、会場はかなり混んでいる。ADC展は毎年見ているが、例年とはちょっと雰囲気が違う。まあ、話題性が高まるというのは、展覧会としてはいいことである。デザインに関する興味や関心が高まっているのだという、都合のいい解釈をしておこう。ところで、今年からは今までとちょっと立ち位置が変わっている。やっている中身がそんなに大きく違うわけではないが、広告会社の中にいるスタンスと、制作会社よりのスタンスでは、やはり見えてくるものがちょっと違ってくる。今までと別のところも少し気になってくるという方が正しいかもしれない。それはそれで面白い発見である。変わってないようでも、半年たつと少し変わっているのだなと実感した。

30年ぐらい前からデジタルが出てきて、最初は「CG」とかいって目眩ましみたいに使っただけでみんなスゴいスゴいと驚いたところから広まり、それがインフラとしてアナログにとってかわると、一転して「安い・早い」のコストダウンツールになってしまった。ここまできて、デジタルが付加価値の何もない「ケ」のツールであることがわかるようになると、一転デザインの王道を追求する方に戻り始めたのが数年前。今年の傾向を見ていると、それがメインストリームの座を取り戻したような感がある。こうなるとカギになるのは、アイディアとクラフト。確かに手段や手法を問わず、ここが勝負どころになっている。大きい意味では、これはいいことだし、健全なバランス感の発露といえるだろう。

しかし気になるのは、その中でも「クラフト」のほうが妙に表に出てきて勝ってしまっているような感じになっているところ。ある面、これは日本人の特性でもあり、こっちに走り出すとそうなってしまうのは「サガ」なのかもしれない。アナログの時代を体験し、手作りの時代に育った人達は、まだまだ業界に多い。そういう人達が気合を入れてやれば、ものスゴいものができるのは確実なのだが、それはデジタル化以降に生まれ育った人達から見るとどう見えるのだろうか。この辺りは、妙に気になるところである。アナログの時代にも「ヘタウマ」ではないが、「アイディア一発勝負」の世界は存在し、そのプレゼンスは確実にあった。こっちもキチンと出てきて欲しいし、それでこそバランス感覚というものだろう。できれば、それが若い世代から出てくることを願う。

16/06

日伊国交樹立150周年記念 世界遺産 ポンペイの壁画展

森アーツセンターギャラリー 六本木

紀元79年のベスビオス火山の噴火による火山灰と火砕流により埋め尽くされ、18世紀に再発見されたポンペイの遺跡は古代ローマの人々の生活の姿を今に伝え、1997年に「ポンペイ、エルコラーノ、トッレ・アヌンツィアータの遺跡地域」として世界遺産に登録された。この展覧会はナポリ国立考古学博物館、ポンペイ監督局の貴重な壁画コレクションから代表的な作品約80点を厳選し、当時の住居や生活の姿と、古代ローマ美術としての壁画の粋を紹介するものである。またこの展覧会は、日伊国交樹立150周年記念イベントの一環として実施されている。日本とイタリアが修好通商条約を締結し、国交を樹立したのは1866年。米英には遅れたものの、条約締結の当事者は徳川幕府である。また、イタリアも1861年にイタリア王国が成立し国内の統一ができたばかりであった。

まあ、ぼく的には極めて珍しいテーマである。日本や東アジアの遺跡・考古関係の展覧会なら、興味・感心も深くワリとよく足を運ぶのだが、古代ヨーロッパモノとなると、現地に行って博物館を見に行くのはさておき、国内で開催される展覧会に行くことは稀なのだ。今回は、偶然に六本木で時間ができてしまったこと、行ってみたら空いていて気楽に見られそうだったことなどが相まって、覗いてみることにした。こういうのも、ある意味生活パターンが変わったからこそ、やってみようという気になるのかもしれない。しかし「食わず嫌い」ではないが、今まであまり詳しく知らなかったジャンルというのは、ちょっと齧ってみるといろいろ発見が多いというのも確かだ。まあ、かなりベタな感じもしたが、行ってみることにした。

全体は4つのパートから構成されている。それぞれ「第1章 建築と風景」「第2章 日常の生活」「第3章 神話」「第4章 神々と信仰」とテーマ別に題され紹介されている。展示物は全て壁画なので、作品点数の割には会場の大きさや迫力は格別のものがある。もちろん、部分を切り出した作品もあるものの、ほとんどは壁面をそのまま剥ぎ取り、画像の残っていない部分も含めて壁面の原寸大で復元したものである分、当時の人々がどういう雰囲気でその壁画と接していたのかを、極めてリアルに感じ取ることができる。また、カルミアーノ地区で1963年に発掘された農園別荘の食堂壁画は、実際の壁面の構成に合わせて再現されているので、当時のスケール感もよくわかる。

やはり興味を惹くのは、キリスト教化する前のヨーロッパの文化に直接触れられる点であろう。クリスマスの樅ノ木やケーキが、キリスト教起源のものではなく、ゲルマン民族の正月の祭の習慣が混入したものであることはよく知られている。このように、現代のヨーロッパのキリスト教は、ヨーロッパ土着のアニミズムとキリスト教が混然一体となって出来上がっている。そういう意味では、ヨーロッパをきちんと理解するには、「ヨーロッパ土着」のものが何なのか、それをまず押さえられることが必要になるが、これがなかなか難しい。そういう意味では、壁画の持つ情報量は多く、単に絵や装飾のスタイルというだけでなく、題材の精神性や、住空間としての構成など、ここから読み取れるものは多い。美術だけでなく、歴史学や宗教学といった面からも、読み取れるものは多いと感じた。

16/05

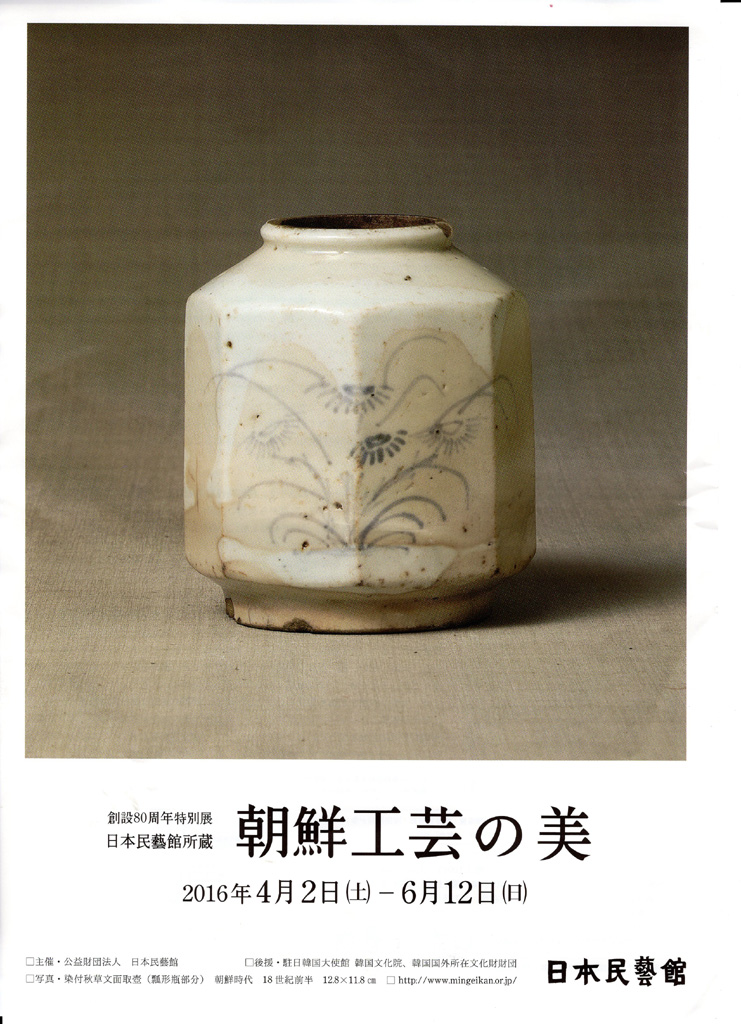

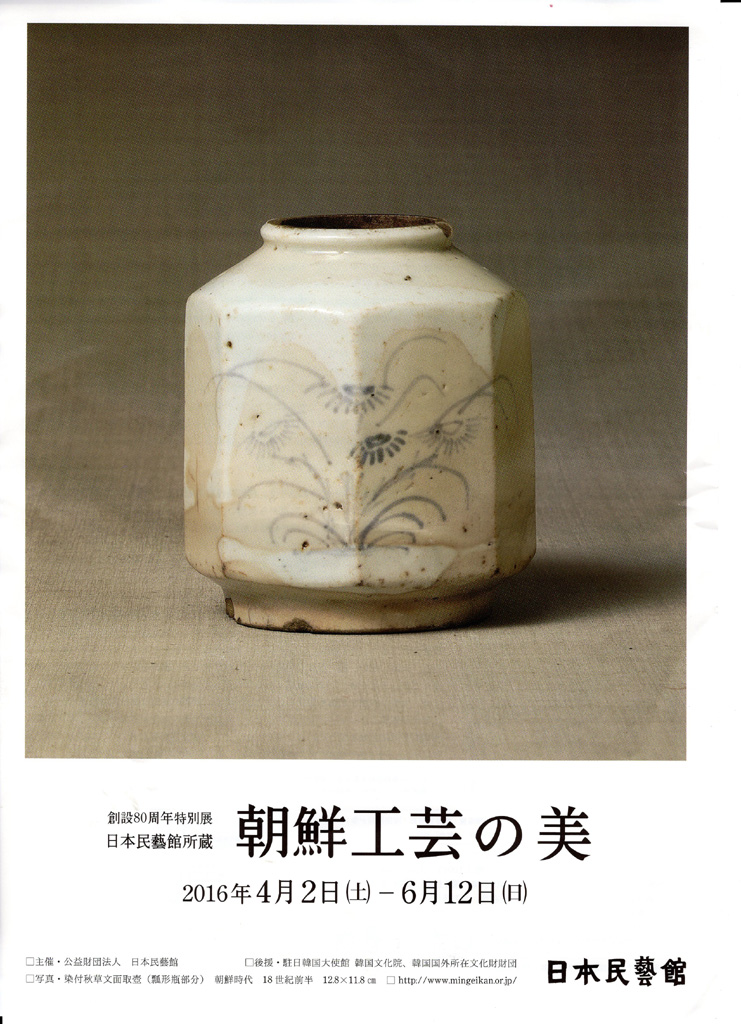

朝鮮工芸の美

日本民芸館 駒場

日本民芸館は国道246号線方面から山手通りに抜ける抜け道に沿っているので、この2〜30年は、最低でも週に一度は前を通る。しかし、住宅街の真ん中にあるので、何かのついでにちょっと寄るということがあまりない。前に訪ねたのはいつだろうか。少なくとも90年代の前半、20年以上前の前世紀のことである。今回は珍しく徒歩で東大の先端研にいく都合があったので、つい立ち寄ってみた。本当に久しぶりである。もともと柳宗悦氏が健在の頃から変わらないたたずまいを見せている場所なので、20年ぶりといってもほとんど変わっていない。

まあ、その時間が止まったような佇まい自体が、庶民の日常生活の悠久さをベースにした民芸運動のエッセンスとマッチし、入口をくぐっただけで別世界にワープできるところも、全く変わっていない。おりしも同館では、企画展「朝鮮工芸の美」が行われている。柳宗悦氏が初めて朝鮮半島の地を踏んでから100周年。日本民芸館が創設されて80周年という節目の年に当って行われる特別展である。とはいっても、柳宗悦氏が収集した館蔵の朝鮮美術・民芸作品による展覧会であり、特別な企画も演出もされていない飾らなさもまた、民芸運動らしさという気がしてくる。

とはいえ貴重な収集品も多く、節目の年を記念して韓国国外所在文化財財団による調査と修復が行われ、その成果を反映した展覧会でもあるという。展示は、民芸館の2階の5つの展示室をフルに利用して行われている。各展示室は、それぞれ「朝鮮時代の陶磁器」「柳宗悦と朝鮮」「朝鮮時代の絵画」「朝鮮時代の諸工芸」「朝鮮工芸の精華」とタイトルされ、テーマごとの展示が行われている。それだけでなく、通路・階段等にもショーケースが設置され、限られた展示スペースをフルに生かして多くの作品が展示されている。

日本と韓国とは、いろいろな面において、共通する部分と異なる部分がある。まあ、日本の中でも地方ごとに共通する部分と異なる部分があるのだからそれは当然である。しかし一つ一つの作品を見ただけでは、作品の個性の差はわかっても、技法や意匠での共通性・差異性までは見えてこない。だが、これだけたくさんの作品を一度に見るチャンスがあると、統計的傾向値というか、全体としての共通性・差異性がかなり見えてくる。それはまた当事者としての主観だけでなく、グローバルな視点から見た共通性・差異性を知ることにもつながる。東アジアの新時代、新秩序が求められているいまだからこそ、工芸作品を通してそれを知るというのは意味深いことであるし、それこそ柳宗悦氏が未来に向かって残した遺言であると言えよう。

16/04

雑貨展

21_21 DESIGN SIGHT 六本木

「雑貨」という言葉は良く使われるし、雑貨屋と称するショップはたくさん存在する。しかし、そのわりに「雑貨」の定義は曖昧であり、誰もすっきりと「こうだ」と言い切ることができない奥深さがある。しかし、誰でもみんな雑貨は好きなのだ。このとらえどころのなさこそ、雑貨の魅力であるという。主催者は、「雑」とは「分類できず、多様に入り混じったもの」であるとその意味を捉え、「雑貨」とは、歴史的に外来の新たな生活文化や習慣を柔軟かつ多様に受け入れつつ、それに付随するモノを自らのスタイルに合わせて取り込んできた日本人の象徴であるとする。

この半世紀を見ても、かつては「生活に必須な道具」であったものが、「生活に潤いを与え暮らしに個性を表現する道具」へと変化しつつも、「雑貨」や「雑貨店」という言葉や概念だけはきっちりと残っていることがわかる。今回の「雑貨展」は、このような「雑貨という不思議なモノ」に着目し、それをテーマとした展覧会である。雑貨が商品である以上、機能や役割、使い勝手といったいろいろな評価軸を持つが、今回は21_21 DESIGN SIGHTということもあり、デザインという側面に重点を置いた展開となっている。

全体の構成は、大きく二分されている。前半は基調展示というか、主催者側の考える雑貨のコンセプトや定義をプレゼンテーションする場となっている。歴史的背景や雑貨概念の多様性、生活者の変化と雑貨の変化といった視点から、語ろうとしても語りきれない雑貨の正体にアプローチする。後半は、20のアーティスト/チームによる、「雑貨」とテーマとした作品の展示である。作品というよりは、「雑貨」をイメージしたインスタレーションといった方がいいだろうか。それぞれが考える「雑貨店」が競演する展示となっている。

しかし、雑貨という概念は強すぎる。それはブラックホールのようにあらゆるものを飲み込み、全てを雑貨という記号の元に置いてしまう。それぞれの作品は、各人各様のコンセプトを打ち立ててはいるもののの、それらは全て「雑貨」概念の強さの元に引き寄せられ、「雑貨化」されてしまう。非常にメタでひねくれた表現と考えれば、いろいろな作家やアーティストのアイディアやクリエイティビティーをもってしても打ち破れないほど、雑貨というスキームは強力であるということを、会場全体が一つの作品として表現していると解釈できないこともない。というより、実際にそういうしつらえになっている。無限に続く級数を数式で示すようなものであろうか。表現のあり方を考える実験として、なかなか面白いのではないだろうか。

しかし会場に行って驚いたのは、展覧会への来訪者の構成である。外国人の比率が異常に高いのだ。それも欧米系の外国人が非常に多い。平日の昼間に行ったのだが、来訪者の過半数が外国人なのである。居住者というより、観光客といった風情の人達もかなりいる。まあ、こちらも海外旅行に行ったときは現地のミュージアムを見に行くことは多いので、決して不思議なことではないが、上野の東博とかはさておき、今まで東京のミュージアムではあまり見かけなかった現象だ。アジア系の観光客はインバウンドブームでよく見かけるが、欧米系の人がこんなに集まっているイベントも珍しい。テーマのせいなのか、館の特質なのか、六本木という立地なのか。まあ、それらが組み合わさった結果だとは思うが、底力として日本の観光立国が進んでいるということを実感させてくれた。

16/03

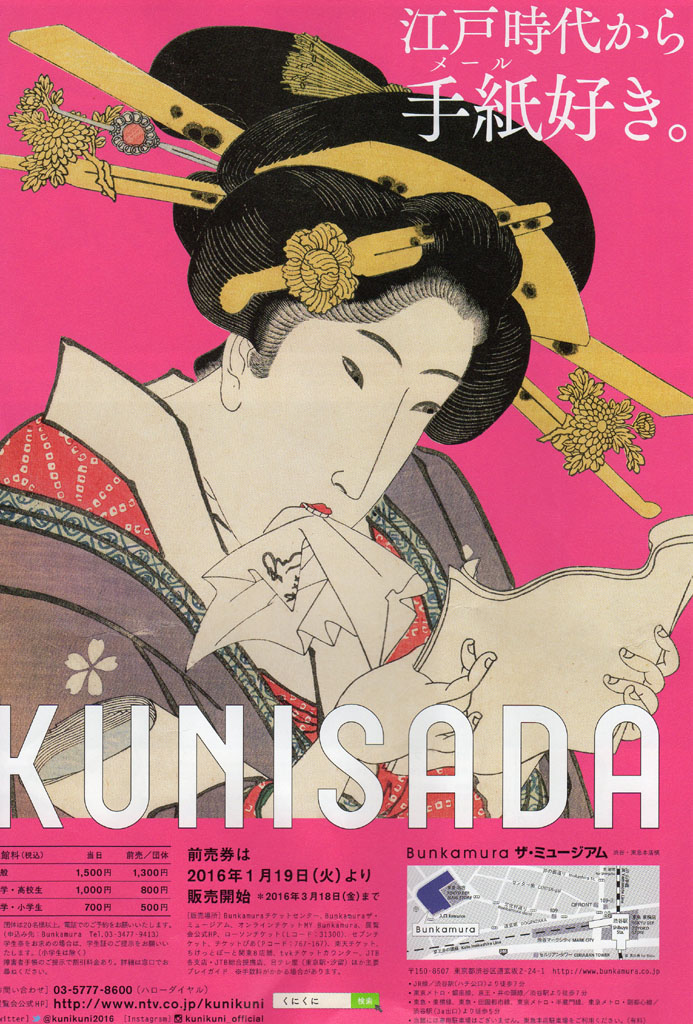

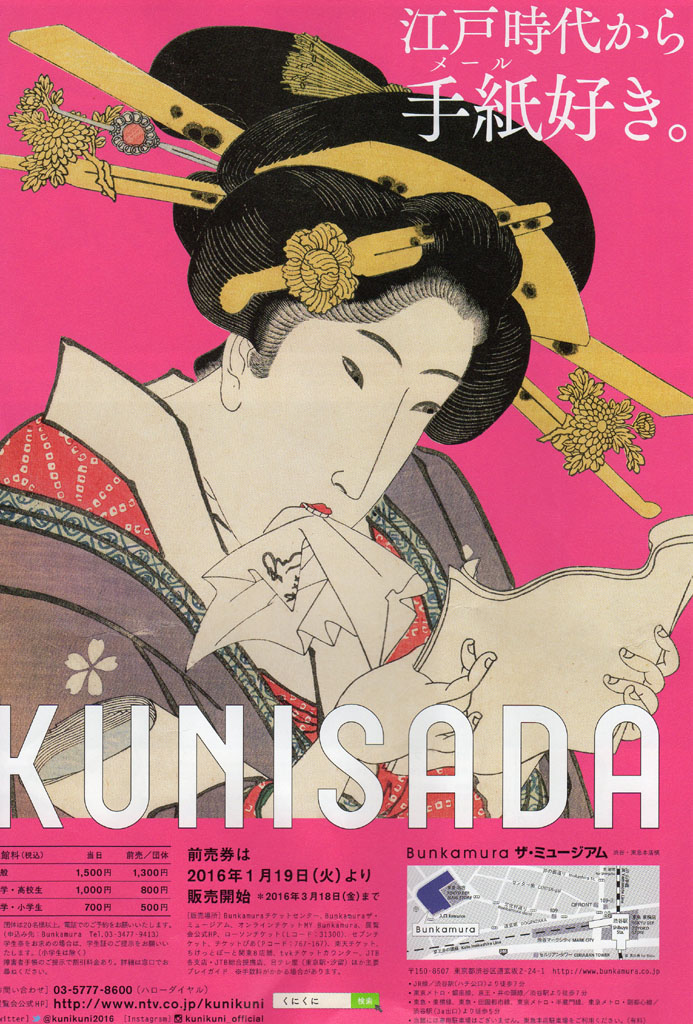

ボストン美術館所蔵 俺たちの国芳 わたしの国貞

Bunkamura ザ・ミュージアム 渋谷

ボストン美術館の日本美術コレクションは、幕末から明治期のアメリカ人コレクターによって収集された美術品を基礎にしており、国外では有数のものとされる。これらは流出美術品と呼ばれることもあるが、当時の日本国内の美術品に関する状況を考えると、国宝・重文級の一部の仏像などを除くと、日本国内に伝世してこれだけの作品を体系的に収蔵できたか疑問な点も多く、結果的には日本文化を今に伝えるために大いに貢献したと言えるだろう。特に浮世絵コレクションは、岡倉天心の尽力もあり、質、量ともに世界一と称されている。これらはほとんど公開されなかったため保存状態が極めて良く、この点からも貴重なコレクションとなっている。

今回の展覧会は、その莫大な浮世絵コレクション中から、幕末に絶大な人気を博した二人の天才浮世絵師、歌川国芳と歌川国貞にスポットライトを当てたものである。二人は兄弟弟子ではあるものの、国芳は大胆で豪快、国貞は粋で緻密と、対照的な画風や表現で知られている。この両者はまた、幕末を生きた当時の人々が浮世絵に求めたものの両面を象徴している。ボストン美術館には14,000枚を超える国芳、国貞の浮世絵が収蔵されているが、その中からそれぞれの世界を代表する作品350点厳選し展示している。また1876年のボストン美術館開館以来初の大規模な国芳・国貞展という側面も持っている。

もちろん、個々の作品を味わう、国芳・国貞の対比を楽しむという、通常の美術展として見ても充分に見ごたえがあるし、楽しめる。色鮮やかな輸入の顔料や、西欧式の遠近法などが取り入れられた末期の浮世絵は、それ以前のものに比べると鑑賞機会が限られるのも確かである。そのあたりの裾野の広がりをじっくりと見られるのも、見どころといえよう。しかしこの展覧会は、それ以上に「幕末の大衆文化」をテーマにした展示会として見ることもできる。から、「幕末の大衆」の意識や嗜好を垣間見れるところが興味を引く。

ある意味職業病的な面もあるが、生活者インサイトに造詣の深い人ならば、これらの作品群に通底しているものから、幕末から明治初期にかけての生活者の心を読み取ることができるのだ。この時代すでに浮世絵は、庶民のマスマーケットでの大量販売を前提とした商業印刷物であった。人々にウケなくてはビジネスモデルが成り立たない。すなわち、これらの作品は、当時の大衆のリテラシーを前提に、彼ら・彼女らが求めているものを具現化し、商品化したものである。パトロンをバックに芸術家が自分の思い込みで作品を作り込めた、西欧近世までの美術とは全くベースが違うのだ。

そう考えると、これらの作品の表現上の決まりごとは、ある種20世紀後半のコミックスやドラマにおける心理表現と同じで、それが意味するところを受け手の側がわかっているのを前提に、作り手が表現として盛り込んでいるものであることが理解できる。大衆芸術における表現は、イマジネーションの喚起ではなく、リテラシーの決まりごとである。そう考えると、江戸末期の庶民の理解力や理解のための共有基礎知識の高さに驚かされる。幕末から明治前半にかけての庶民の暮らしは、資料の関係でわからないところも多いが、あたかも写真に「写り込んだ」情報のように、こういうところから知ることができる。こっちの面からもぜひ味わってみてほしい展覧会である。

16/02

ファッション史の愉しみ -石山彰ブック・コレクションより-

世田谷美術館 用賀

日本の服飾史研究の第一人者として西洋服飾史を牽引するとともに、戦後日本のファッション教育者として、服飾教育、ファッション・デザイン教育などにおいて数々の女子大で教鞭をとってきた石山彰氏。氏はまた、洋の東西にわたる数多くの服飾史研究の書籍・資料のコレクターとしても知られている。そんな石山コレクションの中から、300点近いファッション・ブックとファッション・プレート、および服飾史研究書をよりすぐるとともに、、神戸ファッション美術館が所蔵している各時代の衣装を展示する、ファッション史に関する企画展である。

全体は、第1章ファッション史の始まり -16,17,18世紀の文献とファッション・プレート-第2章ファッション・ブックの黎明期 -革命期から1820年代まで-、第3章ファッション・ブックの全盛期 -1830年代から19世紀末まで-、第4章ファッション史研究の確立 -19世紀のファッション史・民族服文献-、第5章、ポショワールのファッション・ブックと挿絵本、第6章洋装化日本のファッション・プレート -楊洲周延の錦絵を中心に-、と6つのパートから構成される。基本的に、近代西欧におけるファッション史を幹とし、そこに服飾史の成立過程と、日本における洋風ファッションの嚆矢とが枝葉のようになった構成である。

日常生活の中では、衣食住といわれるぐらいに、ファッション関係の支出は多いし、ふだん街を歩いていて目に飛び込んでくる情報量の中でも、人々のファッションに関するものは極めてシェアが高い。そのわりに、比較的意識上の距離が近いはずの美術やデザイン、あるいは文芸や映画などと比べると、その歴史や流れに関する知識や理解は非常に低いことに改めて気付く。これは、完全に大衆社会になってから商業ベースで出てきたものでもない代わり、古くから存在していた割にはそれを担った貴族や上流階級の間では、ある種の記号としてこそ意識されていたものの、文化としては意識されてこなかったという、必需品であるが故の曖昧さに基づくのであろう。

そういう意味では、元々服飾が記号であるったが故に内包していた「見るものと見せるものにとっての非対象性」が、市民社会、大衆社会の勃興による「消費トレンド化」の中で、より高価でもそれを手に入れて身に着けたいと思わせる「付加価値性や装飾性」へと転化していったプロセスが良くわかる。9世紀から20世紀への変化とは何だったのか、もっとも雄弁に語ってくれるのは、ファッションかもしれない。そういう意味では、ファッションやデザインに関心のある人だけでなく、大衆社会そのものに対して関心が高い人にも、ぜひ見ていただきたい展覧会である。

16/01

教文館創業130年記念企画 アントニン・レーモンド展

日本近代建築の父 アントニン・レーモンドを知っていますか -銀座の街並み・祈り

教文館ウェインライトホール 銀座

さて、このギャラリーめぐりのシリーズ。2016年になって自分の会社をやるようになり、生活のパターンが変わると、今までのような毎週手待ち時間に、近くのギャラリーを廻るというやり方が成り立たなくなってしまった。そこで、今年から抜本的に企画の変更を考えていた。基本的には月単位にして、月に一つ有料の展覧会をとりあげ、いままでよりも詳しく紹介するやり方にしようというところまでは思っていたのだが、一月は想像以上にやることが多く忙しい。考えたはいいものの、一つも見れないまま最終週に突入。こりゃ二月スタートにせざるを得ないかな、とあきらめていたのだが、最後の最後、29日になって別件で銀座を移動中に、妙に興味を惹かれる展覧会の案内を発見。

チェコ生まれで米国に移住し、日本で活躍した建築家、アントニン・レーモンドの回顧展を、レーモンド設計で、かつてはレーモンドが設計事務所を置いていたビルである教文館ビル内のホールで行っているではないか。知っていると聞かれれば、もちろん知っている。フランク・ロイド・ライトは個性的なことは認めるが、その作品が建築物としてどうかと言われると、個人的には決して好きではない。その点レーモンドの作品は、いい意味で心に引っかかって残る何かが強烈に匂ってくる。日本らしさを表面的でなく、真剣に考えたのもポイントが高い。もしかすると、ライトの功績は、レーモンドを日本に連れてきたところにあるのではないかと思うくらいである。

会場内は、年代別の主要な建築物について、図面、写真、模型でその概要を伝える。建築学科の学園祭の展示のような感じも、昭和の展覧会を思わせ、この会場やこの企画には合っているイメージだ。作品は大きく分けて4系列ある。まずはもっとも気合が入った「キリスト教関連」。これには礼拝堂のみならず、キリスト教系の学校や施設も含まれる。次に「外資系企業」。在日大使館などのクライアントも多く、いかに戦前とはいえソ連大使館と米国大使館を共に手がけたというのもスゴい話である。あとは、教文館ビルも含まれる「銀座系」。銀座に多く見られた商業ビル・オフィスビルである。そして和風・モダニズム・チェコ風を融合させた「住宅」である。

やはり、レーモンドを特徴づけるのは、チェコ風な要素が入っているところであろう。チェコのモダニズム建築というのは、知っている人はよく知っていると思うが、合理性を追求してはいるのだが、西欧近代的な合理性では理解できない。「ユガみ」が入っていたり、「妙なモノ」がくっついていたり、ほかのモダニズムにはない価値観軸が一本余計にあるとしか思えないものが多い。内容は違うのだが、バブルのころ流行った「ポストモダン」を20世紀前半から実践していたような感じである。作者の中では合理的で必然性があるのだが、第三者的に見るとデコラティブに見えてしまう要素や構造が充満している点は、スケールこそ違えど、レーモンド建築の魅力であろう。しかしまたまた、チェコに行ってみたくなってしまったじゃないか。

(c)2016 FUJII Yoshihiko よろず表現屋

「今月のギャラリー」にもどる

はじめにもどる

Gallery of this month-2016

Gallery of this month-2016