Gallery of this month-2017

Gallery of this month-2017

(2017/12/08)

17/12

生誕100年 ユージン・スミス写真展

東京都写真美術館 恵比寿

20世紀のアメリカを代表する写真家の一人といえるユージン・スミス。来年その生誕100年を迎えることを記念して開催される、生涯にわたる代表作を集めた回顧展である。個人的にはあまり好みのスタイルの写真を撮る人ではないし、ぼくらが写真を撮り始めた時代に、すでにオールドスタイルな写真家というイメージがあったので、直接的な影響を受けたワケではないが、ぼくらより上の世代の日本の写真家の中には、この時代のアメリカの写真に影響を受けた人も多く、彼等を通してその典型的フォトグラファーの一人であるスミス氏の間接的な影響があることは否定できないだろう。

またぼくらの世代にとっては、最初に写真に興味を持つとともに、写真家がスタイリッシュだった70年代前半に、スミス氏が日本に在住して精力的な作品作りをしていたことは鮮烈なイメージとして残っている。まだ、世界と日本の格差が大きい時代。音楽でも大物の「外タレ」が来日公演したり、日本人アーティストが海外で活躍したりすると、それだけで大ニュースになっていた時代である。そんな時に、すでに世界的なネームバリューを持つ写真家が日本で活動しているという事実はある意味衝撃的であった。

そういう意味では、芸風は違うものの、いや違うからこそ、その時代を思い出すとともに、今の時代からもう一度客観的に見直して何が見えるか考えてみるのも面白いだろうと思い、東京都写真美術館に足を運んだ。地下の会場には、本人によりアリゾナ大学クリエイティヴ写真センターに寄託されたオリジナルのヴィンテージプリントの作品が、それらが発表されたLIFE誌の現物などとともに、時系列的に約150点展示されている。

全体は「第1章 初期作品」「第2章 太平洋戦争」「第3章 カントリー・ドクター」「第4章 イギリス」「第5章 スペインの村」「第6章 助産師モード」「第7章 化学の君臨」「 第8章 季節農場労働」「第9章 慈悲の人」「第10章 ピッツバーグ」「第11章 ロフトの暮らし」「第12章 日立」「第13章 水俣」と、その作品が発表された時の組写真やフォトエッセイ、写真集などを基本単位とした13の章から構成されている。

改めて思うのは、メインテーマの切り取り方、主題と背景のバランス、副次的な構成要素の入れ込み方など、1940年代から1950年代というアメリカン・ゴールデンエイジの写真お文法に極めて忠実に絵を作っている点だ。当時のハリウッド映画の構図にも共通するその手法は、その後の20世紀における映像・画像エンターテインメントの基本となっており、それを読み取るリテラシーは今でもグローバルに誰もが共有している。

主たる活躍の場が「LIFE」誌であったことから、同誌の当時の編集方針に引きずられスミス氏を「フォトジャーナリスト」として評価することが多い。確かにジャーナリスティックなテーマを多く扱っているものの、決して写真を通して一つの結論や特定のオピニオンを押し付けようとしているものでないことがわかる。ドキュメンタリー写真家であることは間違いないが、彼自身がジャーナリスティックな視点で写真を撮っていたとは思えない。

その解釈は、あくまでもその写真を見ている一人一人にゆだねられるよう、特定の視点に固定されることなく、あるがままをあるがままに伝える写真を撮る。そしてその画作りは、写真としての美学を決して失わないようにする。このようなポリシーを持って撮影していたからこそ、今その時代を見返すツールしても、一枚一枚の写真が生きているのである。ジャーナリストである前に写真家である所以はここにある。

ゴールデンエイジだったフィフティーズのアメリカといっても、まだまだ貧しい人や地域はたくさんあり、フォトエッセイの多くはそれらの人や地域が被写体となっている。ジャーナリズムだけであれば、その貧しさや苦悩を強調するようなカットばかりになるはずであり、そのような作品を今から見ても、単に「貧しい時代があった」で終わってしまうであろう。しかしそれらの写真から読み取れるのは、「貧しいけど夢があった」アメリカン・ドリームがリアルだった時代の人々の表情である。

戦場写真でも、その視線は公平である。いわば神の視線のように状況をフィルムに写し込む。特定の立場に立つのではなく、あくまでもその瞬間のファクトを切り取って読者に伝える。この姿勢があったからこそ、単なる時代の記録としてしか残らない報道写真ではなく、写真家の作品になったのであろう。とはいえその時代のアメリカンカルチャーの宿命でもあるが、一つ一つの作品がアメリカンディナーのようにコッテリ濃厚なので、これだけ物量を見ると、かなりお腹一杯になって疲れてしまうのも確かなのだが。

17/11

北斎とジャポニズム HOKUSAIが西洋に与えた衝撃

国立西洋美術館 上野

19世紀半ばから起こり、19世紀末から20世紀にかけてヨーロッパ美術の流れを変えた「ジャポニズム」。その影響は絵画にとどまらず、立体造形や工芸などあらゆる表現の中に見ることができる。その中でも一人のアーティストとして最も大きな影響を与えたのは北斎であるというのは、衆目の一致するところである。この展覧会は、北斎が直接・間接にヨーロッパ美術に与えた影響を、実際の作品の比較を通じて見せてくれる。

欧米代表は、ドガ、モネ、セザンヌをはじめとした絵画から、陶磁器・ガラス工芸品、版画やポスターまで220点。北斎の作品は錦絵・浮世絵から、各種版本80点。その中には実際にアーティストにコレクションされていた作品や書籍の里帰り展示も多い。これらを第1章北斎の浸透、第2章北斎と人物、第3章北斎と動物、第4章北斎と植物、第5章北斎と風景、第6章波と富士という6章構成で展示している。

基本的に北斎が欧米の美術に与えた影響は、対象や構造の違いからいくつかのレベルに分けてとらえることができる。まず第一の流れは錦絵や浮世絵といった個々の絵画作品が与えた影響である。これも大きく分けて3つのレベルがある。一つ目はテーマの選び方だ。これは北斎に限らずいろいろな浮世絵からの影響もあるのだが、西洋の絵画が取り上げなかった自然や動植物をメインに絵を描くという印象派以降の流れを生み出した。

次に動きのダイナミズムを平面絵画の中に取り込んだ点である。ある意味、これはその後の「マンガ」や「アニメ」に通じる、日本の「絵」のお家芸ともいえるのだが、オノマトペを絵画化したようなダイナミズムを、当時のヨーロッパの画家たちが驚きをもって迎え、それを我が物にしようと必死になっていた様子が伝わってくる。最後は画面構成や色遣い等の直接的な技法を学び・取り入れた点である。

これと全く違うレベルで、「北斎漫画」に代表されるような数多くの「絵手本」からの影響がある。こういう「イラスト集」のようなものが、出版物として大量に販売されていたことはヨーロッパ美術界にはなく、ある意味革命的なインパクトを与えたことがうかがえる。この影響は工芸方面と絵画方面では大きく異なる。工芸方面では、まさに原画集として利用され、日本調の陶磁器の絵付けなどに、そのまま使用された。

絵画方面では、それまでにない便利な「ポーズ集」「ヒント集」としての利用が多く、今回出展された作品もこの範疇に入るものが最も多い。こういう出版物のニーズが当時の日本であったということ自体、江戸末期におけるイラストレーション的な絵画の需要の大きさを感じさせるが、そういうマーケットがあったということ自体がヨーロッパにとっての驚きでありジャポニズムを生み出す源泉のひとつであったことも確かだ。

ここまで見てきて気付くのは、やはり北斎自身が当時の浮世絵画家の中では、洋画についての素養や知識も深く、それらを積極的に作品の中に取り入れていたということである。ある意味、世界史的な美術史観に立てば、日本とヨーロッパを分けるのではなく、北斎は一連の流れの中に位置づけることができるアーティストだし、そうだからこそ欧米の多くのアーティストに強い影響を与えたのである。

問題なのは、これだけの現物を集めた展覧会なので、問題意識とそれを読み取る美術的素養のある人であれば、かなりのものを読み取ることができるが、そういうバックグラウンドのない人達にとっては、今回の展示からでは必ずしもそういう美術史的なインタラクションのダイナミズムに気付くことが難しいところにある。この構成では、一つ間違うと最近のテレビ番組に多い「ニッポン、スゴイデスネ」で終わってしまうところにある。

「ヨーロッパとは切り離された日本独自の文化が移入され、当時のアーティスト達がこぞってコピーした」と見てしまったのでは、本質を見逃してしまう。鎖国をしていても、はるか地球の裏側にあっても、大航海時代から300年以上を経た19世紀の地球はすでにグローバルな情報流通があり、文化はインタラクティブであった。美術に限らずそこまで読み取ることのできる、スケールの大きな展覧会といえよう。

17/10

館蔵 秋の優品展 大般若経と禅宗

五島美術館 上野毛

今月のギャラリーは、また趣の違う路線。二子玉川に仕事があって出向いたが、終わって時間ができたのでどこかに行ってみようという気になり、ふと思いついたのが五島美術館というワケで足を運んだ。五島美術館も館蔵品中心の展示が中心の美術館なので、その昔、何度か尋ねて「お宝」を見てしまうと、その後は20年ほど行ったことがない。もちろんリニューアルしてからは初めてである。というワケで、懐かしさと新鮮さを合わせて上野毛の駅を降りる。

この20年で東京の景色が大きく変わってしまう中、このあたりは比較的変化が少なく、昔ながらの風情を保っているように見える。しかし、良く見ると木々の向こうにはニコタマの高層ビル群がちらほら見え隠れする。とはいえ、目隠しになる堂々とした林があるのでそれほど目立たないのは、ある意味高級住宅地ならではである。両極端だが、借景と目隠しは高級感を演出する基本と言えよう。リニューアルとはいってもきれいになっただけで、有形文化財に指定された本館は変わらない雰囲気をたたえている。

今回の館蔵品展は、五島美術館のコレクションの中心の一つである仏教美術のコレクションから、禅僧に関わる肖像画や書画、経典などを集めたものである。とはいえ秋の展示という意味では、同時に展示されている「紫式部日記絵巻」の方が目玉かもしれない。五島美術館の収蔵する2つの国宝は、春に「源氏物語絵巻」、秋に「紫式部日記絵巻」の展示を一週間づつ行うのが恒例となっており、ちょうど今週がその時期にあたっているというわけだ。

メインの禅宗関係のコレクション展示では、日本における禅宗の興隆期の鎌倉時代・室町時代ものが中心となっている。美術展としてももちろん楽しめるが、歴史展示としてみてもけっこう深いものがある。今回出品された書や水墨画には、当時の中国から日本に渡来して禅宗を伝えた中国出身僧侶の作品が多く含まれる。そしてそれらの僧侶は、鎌倉仏教の興隆に大きな役割を果たしたことをリアルに理解できる。

大陸との仏教交流というと、遣唐使の学僧をはじめ最澄・空海など、大陸に渡って修行し最先端の教義を学んで日本に伝えるという流れがイメージされがちである。もちろん、この時代もそういう留学僧は多かったが、禅においてはそれ以上に中国人の僧侶が日本にやってきて活躍した。この時期、大陸でも政情不安があったなどいろいろ理由もあるとは思うが、このような事実を改めて認識する必要があるだろう。

さて、今回五島美術館に行ってみた理由の一つが、丁度ギャラリートークとして学芸員による「紫式部日記と絵巻の成り立ち」に関するセミナーが行われることが検索したらわかったことである。時間もちょうどいいタイミング。こういうセミナーは余り参加しないのだが、ちょっと興味があったので聞いてみたくなったのだ。

会場は100人ほど入る講堂だが、時間と共に満員に。客層は2/3がシニア層だが、残りは文学や古典好きと思われる主婦や学生。平日昼という時間帯の割には、比較的幅広いと言えるのではないだろうか。内容は作品にとどまらず、時代背景や紫式部を取り巻く人間関係と作品との関連まで含めて、文学・美術・歴史各視点から掘り下げており、知らない話も多いわりにわかりやすく面白かった。

等々力崖線の観察をしながら散歩ができる庭園も、またこの美術館の魅力である。明治時代の政財界の大物の邸宅にあったであろう庭園は、公園などになって残っているものはそれなりにあるが、当時のリアルなイメージで捉えられる状態でいわば「動態保存」されているところは限られており貴重である。アップダウンをウマく自然な感じで生かした設計はなかなか興味を惹かれる。美術館自体の解説のようになってしまったが、展示物だけでなく「全部含めて」というのがここの魅力ということなのだろう。

17/09

荒木経惟 センチメンタルな旅 1971- 2017-

東京都写真美術館 恵比寿

今年77歳の喜寿を迎えるに当って、この夏二つの大型写真展を同時開催した荒木経惟氏。先月のこのコーナーでは、東京オペラシティーアートギャラリーで行われている「写狂老人A」を取りあげたが、その流れで今回は東京都写真美術館で行われている「センチメンタルな旅1971〜2017」を取りあげる。どちらかの写真展の入場券を持参すると、もう一つの写真展の入場料が割引になるというシステムになっており、それを利用して見に行った。

「写狂老人A」が荒木氏の「今」にスポットライトを当てた構成になっているのに対し、こちらは荒木氏が現代のアートシーンを牽引する写真家となる上で、被写体としても精神的な支柱としても重要な役割を果たした妻の故陽子さんを軸として、半世紀近くに渡るキャリアの中で制作した過去の作品を再構成して振り返る写真展となっている。

「センチメンタルな旅」は1971年に自費出版された、荒木氏の表現スタイルの原点ともいえる新婚旅行で撮影した写真による写真集のタイトルだが、まさにその「私写真」の精神で、今まで発表した数々の作品を見直し発表し直す写真展である。「センチメンタルな旅」の全カットもメイン作品として展示されているが、その方法論を荒木経惟氏の全キャリアの作品に当てはめ、展覧会全体と巨大な一つの組写真としたものといえるだろう。

全体は年代順に14のブロックから構成されている。時代ごとに荒木氏の感じたことや思いが、ストレートに伝わってくる作品が選ばれている。アーティストとしての荒木氏の作風のポイントの一つが、「写真を並べる中から、フィクションのストーリーを浮かび上がらせる」ところにあるのだが、この写真展ではそれを一切封印し、写真の裏側にあるリアルを前面に打ち出してくる。

中にはかつて発表された時点では、フィクションの一部となっていたカットも含まれているが、今回はその裏にある真実を伝えるものとして新たな作品生命を吹き込まれている。自分で写真を撮る人間にはよくわかるが、こういう発表の仕方はかなりの勇気が必要である。そこを踏ん切れたのは、ある意味荒木氏自身が癌を患い死を意識したこととも無縁ではあるまい。

アーティストが手の内とホンネをそっくり見せてしまうというのは、そのくらいとてつもない大変なことなのだ。それだけに、写真を撮る人にとってはこの展覧会から得られること学べることは非常に多い。目指す写真の方向はどうあれ、写真で表現することの意味やモチベーションの持ち方を知ることができる大きなチャンスである。写真家を目指す人、写真で何かを表現しようとする人はぜひ見に行ってほしい。

17/08

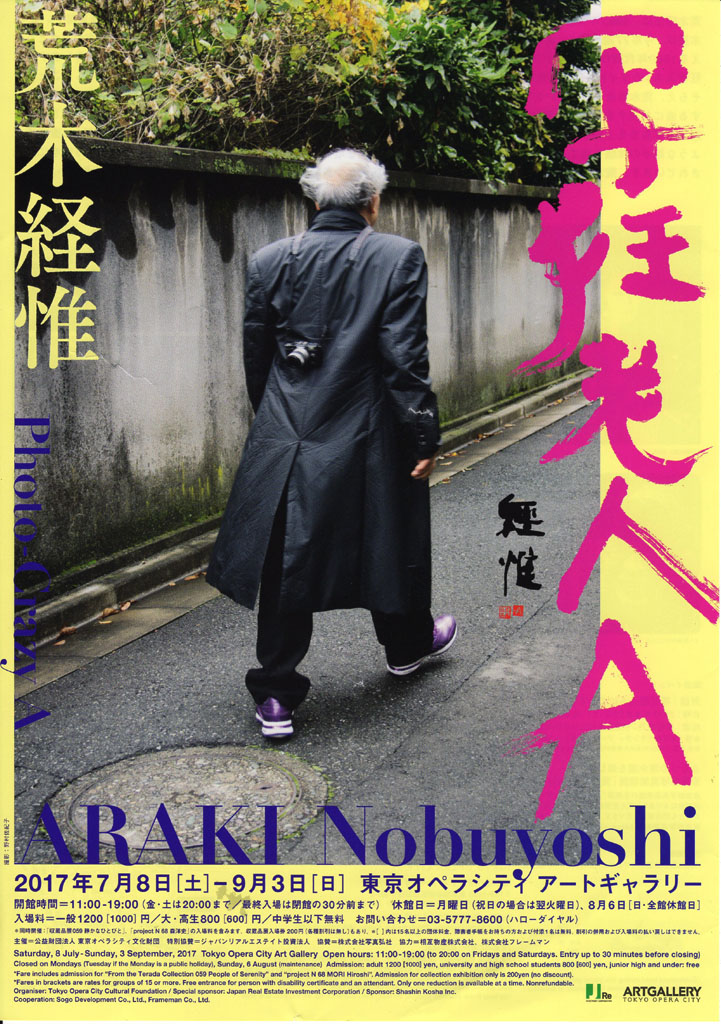

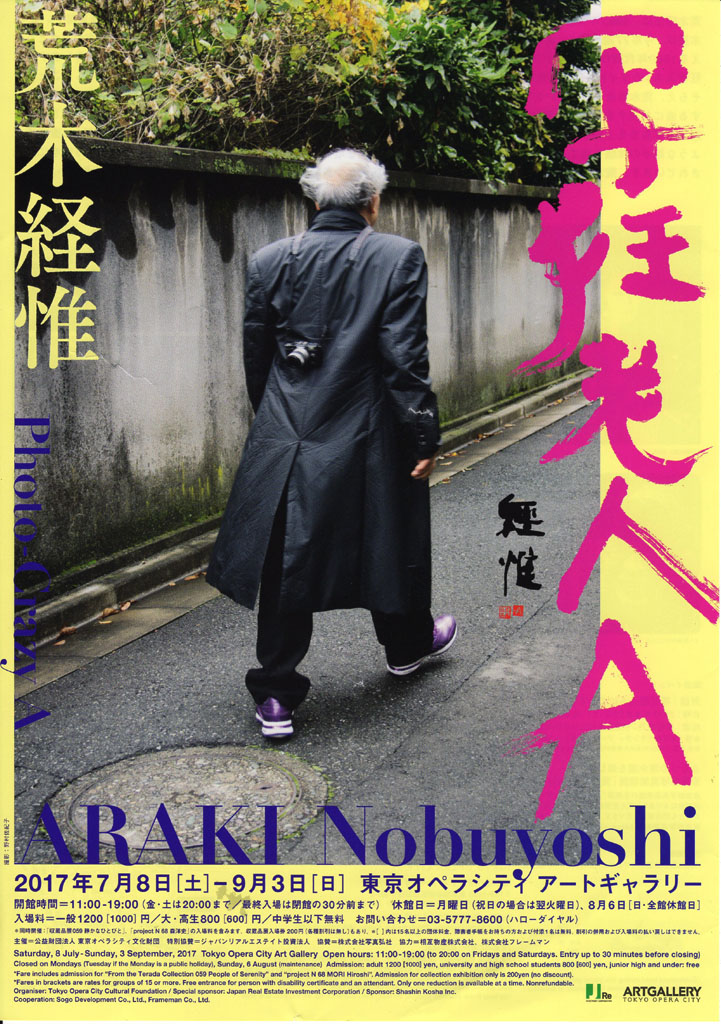

写狂老人A 荒木経惟

東京オペラシティー アートギャラリー 初台

サブカルのリーディングアーティストから、世界を代表する現代美術家へ。40年以上に渡って留まるところを知らない進撃を続ける荒木経惟氏。今年77歳の喜寿を迎えるに当って、東京オペラシティーアートギャラリーで「写狂老人A」、東京都写真美術館で「センチメンタルな旅1971〜2017」と、二つの大型写真展を同時開催するという快挙に出た。その中でこの「写狂老人A」は、葛飾北斎が晩年「画狂老人卍」と称して一段と創作意欲をみなぎらせたのになぞらえ、表現者としての荒木氏の今にスポットライトを当てた展覧会となっている。

全体は会場3階の企画展フロアを全面的に使い、「大光画」、「空百景」、「花百景」、「写狂老人A日記 2017.7.7」、「八百屋のおじさん」、「ポラノグラフィー」、「非日記」、「遊園の女」、「切実」という9つのコーナーから構成されている。このうち「大光画」「空百景」「花百景」「写狂老人A日記 2017.7.7」の4つが、モノクロ印画による展示、「八百屋のおじさん」「ポラノグラフィー」「非日記」がプロジェクターによる映写、「遊園の女」はカラープリントによる展示、「切実」がモノクロ印画に基づくコラージュである。

「八百屋のおじさん」が、D社の大先輩でもある荒木氏が若手社員時代に、会社の近くで撮影し制作した手製の写真集をベースとしているのを除くと、どれも近年撮影されたカットをベースとしている。荒木氏の魅力の一つが、この「作品の活きの良さ」である。この多作さが常に時代を疾走するエネルギーの一つとなっていることは間違いない。特に、近年大病を患った以降は、長年密かなテーマとなっていた「生と死」がよりストレートに表現されるようになってきている点も見逃せない。

とはいえ、リアルで具体的な被写体を撮影したはずの「写真」を組み合わせることにより、その実態とは全く関係ない「フィクションのストーリー」を見ている人のイマジネーションの中に創り上げてしまうという、白夜書房の雑誌に連載していた80年代サブカルアーチストだったころから一貫する手法は全く衰えていない。そこで重要になるのが、アナログな印画紙プリントとモノクロへのこだわりである。デジタルはウソをつきにくい。レタッチはいかようにもできるが、それはCG作画になってしまう。その点、銀塩アナログは、伝えられない何かがあるからこそイマジネーションが広がる。

これは映画も同じだが、細かく見切らせない分、受け手がイメージを補完し、そこからイマジネーションが生まれるのである。男の子なら誰しも経験があると思うが、オナニーするときには、一枚の写真からイマジネーションを膨らまし、映画一本分に匹敵するようなストーリーを作り上げてしまう。これは写真の持つ魔法の一つなのだが、この力は画面の情報の量に限りがある方が膨らむということなのだ。よく「フィルムのほうがキレイだ」といわれるが、それは測定器で測る世界ではなく、イマジネーションの湧き方の違いである。

そういう意味では、80年代の荒木氏が白夜書房の「ウィークエンドスーパー」「写真時代」という、末井明編集長が作り上げたエロ雑誌とサブカル雑誌のキメラというかハイブリッドというか、唯一無二の独自な世界から頭角を現し、世の中を席巻していったというのも故無いことではないといえるだろう。全体をよく見ると、同じカットがけっこう使いまわされている。しかし、見せ方と文脈でその画像が語るものがまったく異なってくる。このあたりは、あえて荒木マジックの種を明かして、その手の内を披露しているようにも見えてくる。これは、写真を表現手段に使おうと思っている人には大いに参考になるはずなので、ぜひじっくり見て「発見」して欲しい。

東京オペラシティーアートギャラリーはかなり久々の訪問となるので、ワンフロア上の展示室で行われている常設展と特別展の方へも足を運ぶ。常設展は寺田コレクションからの寄贈品を含む新蔵品を中心にした展示。基本的にこの館の方針である、ここ30年ほどの間に作られた現代アーティストの作品である。しかし、その多くが現代の作品とは思えないトンマナで驚かされる。1920年代から30年代、中には19世紀の作品としか見えないものもある。もちろん作品なので、どんなスタイルであろうと作者が表現したい内容とフィットしていればなんでもありなのだが、そういう作家がいるということ自体に驚きと発見があった。

特別展は、森洋史氏の特集。個性的な表現技法と質感は極めてユニーク。デジタル化した情報社会ならではのスピード感や圧迫感を表現するという意味では、非常に効果のある手法であり、それをかなりのレベルで自己籠中のものとしている。テーマは名画とポップカルチャーの融合ということなのだろうが、今一つ作者の中に沸き起こっている表現へのモチベーションが伝わり切れず、単なるパロディーのようになってしまっているのが残念である。これ、普通の手法で絵画化したらギャグにしかならないよね。技法という意味では、強い表現力と完成度を持っていると思うので、この手法でしか表現できないテーマと出会うと大化けするのであろう。

17/07

日タイ修好130周年記念特別展 タイ 〜仏の国の輝き〜

東京国立博物館 上野

今年は日タイ修好130周年にあたり、その記念事業として開かれた展覧会。仏教美術の名品を通じて、タイ国の歴史と文化を紹介すると同時に、日本とタイの交流史についてもその足跡を展示する。敬虔な仏教国タイとして知られるタイでは、人々は仏教に寄り添って暮らしてきただけに、仏教文化という視点からタイの歴史を見て行くことで、小乗と大乗という違いはあるものの、長い歴史の中で仏教が定着している日本人にとっては、タイという国を理解するためのいいチャンスとなっている。

展覧会は特別展の会場として定着した平成館2階の展示室で行われている。全体はタイの地に仏教が伝来し普及したとされる5〜6世紀以降のタイの歴史を踏まえつつ、「第1章 タイ前夜 古代の仏教世界」、「第2章 スコータイ 幸福の生まれ出づる国」、「第3章 アユタヤー 輝ける交易の都」、「第4章 シャム 日本人の見た南方の夢」、「第5章 ラタナコーシン インドラ神の宝蔵」という5部構成で展示されている。

基本的には時系列を中心とするが、現王朝が成立するまでは、地域ごとの異なる勢力が併存(そのどれもが仏教を信仰していたことも事実であるが)していたため、時系列を主にし、各地域王朝の流れをサブとしたような構成となっている。筆者は何回かタイに行っているが、一般の観光客と比べれば、比較的現地の博物館や美術館などに足繁く通っているのも確かだ。しかし、タイの文化的歴史を理解するのは結構難しい。それはいろいろな民族の王朝が並立的に対立しつつ共存している部分があるからだ。

しかし確かに見てみると、それぞれの王朝ごとに信仰の内容が異なり、様式も異なっていることがよくわかる。だか、それは知識としての年表・系譜図を理解していることが前提となる。とはいえ、こういう形で横並びで見て行くと発見がある。それは、それぞれの王朝を支えた民族の出自を受けて、「仏像の顔が違う」のである。それぞれ周辺の各国の仏像の「お顔」と密接な関係があり、その民族のルーツもわかるのである。

確かにタイの人には、数種の民族顔があることは現地に行けばわかるし、それが出身地により大きく影響されていることもわかる。タイの社会・文化といったそのあたりの状況も含めて、タイという国を理解する上では、単なる美術史を越え、「仏教美術から見たタイの歴史」に関する見識を深められる展示会である。巨大な展示品も多く、このイベントに賭ける意気込みが感じられ、それも見応えに繋がっている。

これは特別展の話ではないのだが、東博自体、かなり久しぶりの訪問である。21世紀に入ってからは、毎年のようにリニューアルおよび展示や空間の改善を行っており、記憶にある間でもかなり変化があったが、今回も入口のボックスオフィスが一新されているのにまずびっくり。中も、本館1階が分野別展示、2階が日本美術史の時代別展示という基本は変わっていないものの、展示方法も観客への対応も大きく変わって驚かされた。

一言でいえば、かつての「お勉強の場」から、日本を代表する「観光施設」として生まれ変わったということだろう。その甲斐もあって、平日の昼にいったのだが、なんと見学者の2/3がインバウンドの外国人旅行者で、彼らがスマホなどでバシバシ展示品の写真を撮っているという状況が生まれている。英国なら大英博物館、フランスならルーブル美術館など、世界的にはフラッグ・ミュージアムはその国を代表する観光地の一つなのが当然だ。

かつてのような日本独特の官主導・アカデミズム主導の美術館・博物館では、折角の「お宝」を所蔵していたとしても、それを世界中からの観光客を呼び集める目玉商品にはできなかった。それが少なくともあるレベルの知的水準を持っている観光客の方々には、充分魅力的なコンテンツとなっている。そういう意味では、国立博物館の独立行政法人化は、日本という国レベルでの全体最適を考えれば成功だったということができるだろう。

17/06

創建1250年記念 奈良西大寺展 叡尊と一門の名宝

三井記念美術館 室町

このコーナーも今年はかなり搦め手からスタートしたが、半年経ってやっと通常営業に戻りつつあるというところだろうか。ということで、今月は日本の美術、それも古典モノの仏教美術の展覧会である。今年は奈良の西大寺が創建1250周年にあたるということで、それを記念した、西大寺および西大寺の中興の祖といえる叡尊上人と彼が興した真言律宗に関わる仏教美術の名作を集めた展覧会である。

西大寺は南都七大寺の一つとして、開創時には東大寺と並び称される寺格を持っていたものの、火事や戦乱などでの荒廃と復興を繰り返し、波乱万丈の歴史を潜り抜けてきた。その中でもっとも脚光を浴びたのが、叡尊上人が入住し、真言密教と律宗を合わせたのちの真言律宗の開祖となる時代である。真言律宗の名前が確立するのはのちの時代だが、鎌倉時代においては律宗の代表格として、朝廷や鎌倉幕府に対して大きな影響力を持った。

確かに近鉄の大和西大寺駅は奈良線と京都線がクロスするターミナルだが、降りて西大寺にいったことは一度しかない。わりと「寺マニア」である私でさえそうなのだから、人気の寺社が多い奈良の中では比較的地味な存在と言わざるを得ないだろう。だが鎌倉時代における政治的な影響力の大きさから、西大寺をはじめ一門には国宝・重要文化財などの銘品が多い。

全体は大きく分けて四部構成になっている。最初は、真言律宗のルーツとしての密教。ここでは数々の法具が展示され、空海の真言宗からの直接のつながりを見せてくれる。次は、創建時の西大寺。恵美押勝の乱の鎮定を祈願して称徳天皇が造営し、平城京の主要な寺院として栄華を誇った時代の仏像や仏画が展示されている。三つ目は中興の祖、興正菩薩叡尊が活躍した鎌倉時代。新たに国宝に指定された興正菩薩坐像を中心に、前のコーナーと続けて、国宝・重要文化財の仏教美術が並ぶ。

最後は、真言律宗一門の名宝。鎌倉時代に創建された一門の寺院は、近畿地区はもちろん鎌倉周辺など東国にも多く立地している。これらの寺院を代表する仏像や仏画を集めることで、鎌倉時代における真言律宗の地域的な広がりやその信仰の深さを見せてくれる。これらの「御利益」により、美術館全体がかなりのパワースポット化しており、本展は美術展というよりさながら「出開帳」という感じである。なるほど、数珠を持って拝んで廻っているシニアの方も見かけた。

全体を通しての見どころは、やはり叡尊上人の教えの「何でも有り感」であろう。聖徳太子信仰や、神仏混交など、教義中心に原理主義化することなく、人々が受け入れているものは積極的に取り入れている姿が見てとれる。このあたりに、朝廷や幕府等の要人だけでなく、貧民救済なども行うことで庶民の間にも信仰が広まっていった理由があるのだろう。真言律宗は既存仏教界から出てきた宗派ではあるが、鎌倉新仏教の一つとして捉える方が妥当ということが実感できる。

17/05

大エルミタージュ美術館展 オールドマスター 西洋絵画の巨匠たち

森アーツセンターギャラリー 六本木

さて、今年のこのコーナーも5回目にして初めて、一般的な意味での美術展らしい美術展の登場である。別にこれあえて避けていたワケでもなんでもなく、月一で取り上げるようになってからは、書きたいもの・伝えたいものから優先的にテーマにしていたら。結果としてからめ手からのイベントばかりになってしまったというだけのことで、あくまでも創発的な結果である。ということで、今回は「保守本流」な美術展を取り上げてることとなった。しかしこれはこれで一昨年までの流れからすると、かえって珍しいかもしれない。

ロシア・サンクトペテルブルクのエルミタージュ美術館は、ロシア帝国・ソビエト連邦・ロシア連邦と時代と体制を超えた250年の歴史を持ち、17000点の絵画を含む300万点以上の収集品を誇り、世界3大美術館のひとつに数えられている。今回の展覧会は、そのエルミタージュ美術館のコレクションの中から、創立者であるエカテリーナ二世のコレクションとその関連作品を集め、いわば美術館のルーツを見せようという企画展である。

当初のエカテリーナ二世の317点のコレクションに含まれていた作品を中心に、現在のコレクションにある同時代の巨匠の作品を合わせた85点が展示されている。その中には、今もエルミタージュ美術館を代表する館蔵作品も数多く含まれている。この展覧会は東京を皮切りに、名古屋・神戸と来年の1月まで10か月にわたり日本を縦断するのだが、旧共産圏の美術館は、意外とこういう長期貸し出しに応じてくれたりする。かつて、西安の博物館の所蔵品が東京に貸し出されていて、同時期に東京と西安で見て全貌が分かったということもあったのだが。

会場内は、作品が作られた地域別に章立てされ、それぞれの地域の中で年代を追った形で展示されている。もともと16世紀から18世紀のヨーロッパ美術は、時代とともに中心地が移ってゆくところに特徴があるので、ある意味これは美術史的に俯瞰するにも都合がよい。具体的には、第一章イタリア:ルネッサンスからバロックへ、第二章オランダ:市民絵画の黄金時代、第三章フランドル:バロック的豊穣の時代、第四章スペイン:神と聖人の世紀、第五章フランス:古典主義的バロックからロココへ、第六章ドイツ・イギリス:美術大国の狭間で、という6部構成となっている。

そもそもエカテリーナ二世のコレクションは、ベルリンの実業家ゴツコフスキーから317点の絵画を購入したのが嚆矢とされているが、これはプロイセン王フリードリヒ二世のために集めたコレクションが、七年戦争での敗北から購入を中止、そのかわりに借金のカタとしてロシアのものとなったとされている。これをきっかけに約2500点の絵画の購入を始めたが、これは巷間いわれているように、ロシアの国力を誇示するとともに文化的にも大国となるべく、国内外の目利きの助言により収集されたものである。

そのような経緯を反映して、特定の作家やテーマに偏ることなく、極めて幅広く満遍的なコレクションとなっており。作品から生きた美術史を学ぶためにはなかなかコンパクトにポイントを突いている。特に、18世紀以前の美術は、それ以降の作品に比べると日本では特定の作家以外それほどポピュラーとはいえず、特に宗教画的テーマの作品については極めて関心にムラがあると言わざるを得ない。そういう中では、ワンストップで美術史のミッシングリンクを知るにはなかなかいい機会といえるのではないだろうか。

17/04

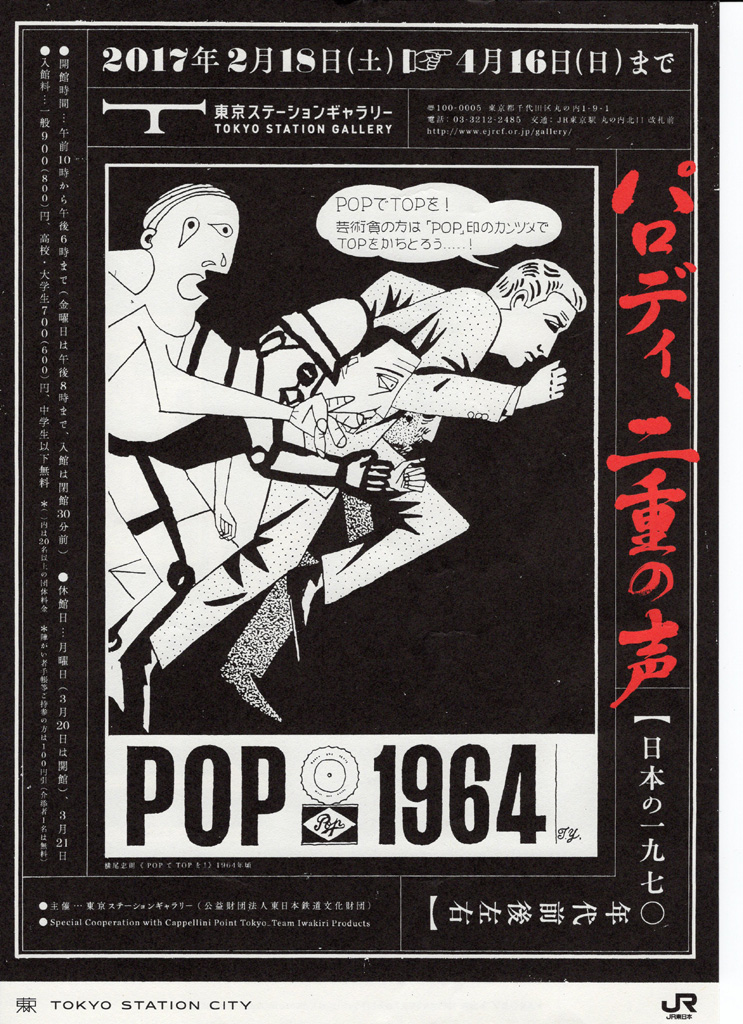

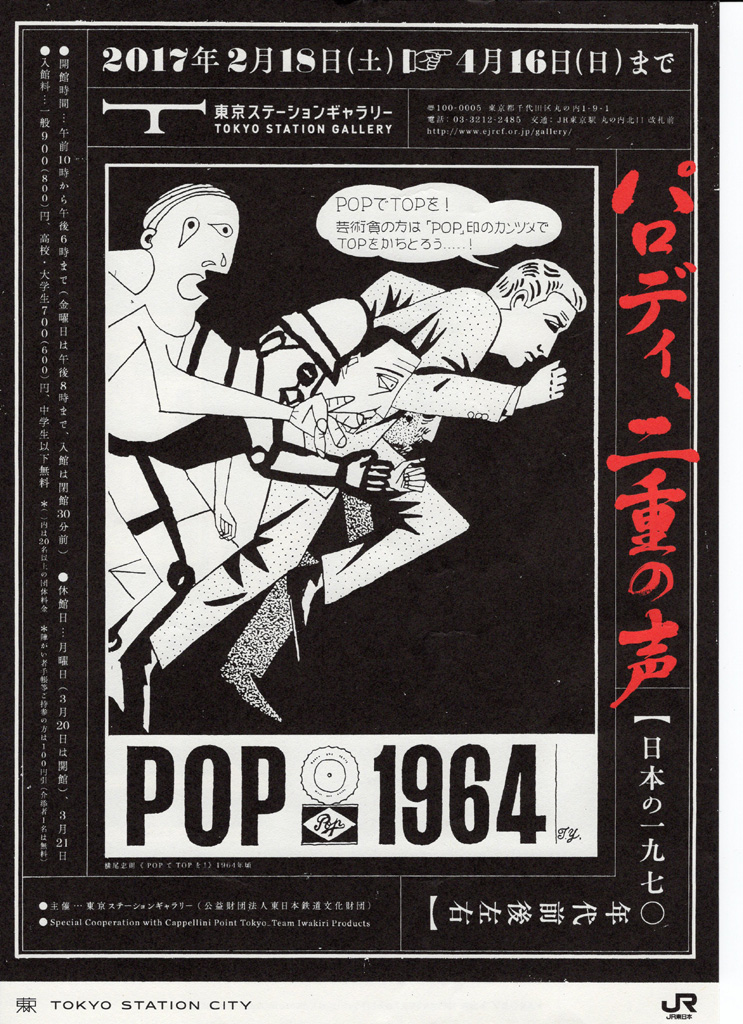

パロディ、二重の声 ――日本の一九七〇年代前後左右

東京ステーションギャラリー 丸の内

このコーナーでは、今年初めての有料展示会。まあ、これも美術展といえば美術展ではあるが、かなり搦め手から入ってくるエッジな企画である。繋がりという意味では、このあたりから徐々に元に戻した方がいいかな、という気もするがいろいろな面で気になるので、都心に出る用事のついでに東京駅へ向かう。東京ステーションギャラリーで行われている企画展は、「パロディ、二重の声 ――日本の一九七〇年代前後左右」と題された日本におけるパロディー文化の回顧展である。

1960年代から1970年にかけては、日本においては「アングラ(アンダーグラウンドの略)」と呼ばれた、今でいうサブカル的なカルチャーが一世を風靡した。当時の日本社会を考えると全国津々浦々というワケではないが、少なくとも都市部においてはエスタブリッシュされたメインストリームと拮抗する若者の文化として、まさに地下茎の如く広く根を張り巡らし、オーバーグラウンドの色々なところに、そのサイケデリックな花を咲かせていた。「パロディ」もその一つとして、メジャーなメディアをも飲み込むブームとなった。

この手のネタになるといつも言っているが、まさにロックや演劇、アングラのブームが東京という都会の夜や路地の片隅で、密かにしかし力強くその芽を出し始めた60年代末から、バブルに向かう価値観の転換の中で、それまで「カウンター」だった文化要素が新しい時代の要素としてメジャーになってゆく80年代までは、ぼくにとっては10代・20代という時期である。ちなみにぼくらの世代から若手社会人がクラブや合コンで「アソぶ世代」になったため、いわば20代までが青春になった最初の世代でもある。

まさに「アングラ」というサブカルが、メジャーになってゆくプロセス自体がぼくらの青春である。その時代、パロディーは日本の「アングラ」カルチャーの中でも常に極めて微妙なポジショニングにおり、70年代の若者文化を語る上では当時の言葉で言う「理論武装」が必須な領域である。それを、今の視点からもう一度総括(これも当時の言葉で死語)するというのであるのなら、これは見ずにはいられない。

全体の構成は、展示室に合わせて4部構成になっている。最初の3部は、基本的に時系列的な流れに沿った形で、「どういう権威をおちょくって、どういう笑いにするか」というパロディー感の変化を中心に見て行く構成である。第1室は、ハイレッド・センターなど60年代の現代アートの文脈に乗った、既存美術シーンの権威をおちょくることで価値観の再構成を求めるというパロディーが中心である。この時代においては、あくまでも美術界内部でのムーブメントである。

第2室は60年代末から70年頃の、秋山祐徳太子氏の選挙パフォーマンスなど、政治的権威をアートやパフォーマンスの手法を使ってイジりの対象にしようという動きが中心である。そして第3室は今回の中心ともいえるが、70年代に入りメディアの発達・普及を前提としたビックリハウスなどの読者投稿型パロディーや、漫画家や作家などが、自らの作品自体をネタの対象とするメタなパロディーなど、大衆にムーブメントとしてのパロディー紹介する。

第4室は、ちょっと趣を変えてマッドアマノ氏のパロディー裁判に関する展示である。今の若い人からすると理解しがたいだろうが、当時の日本の著作権に関する状況は今の中国並かそれ以下であり、多くの一般人はもちろん、アーティストや出版に関係する人にも、著作権を尊重するという考え方がなかったということを忘れてはならない。今回のパロディー裁判に関する展示はこの部分が弱く、当時の事情をリアルタイムで知らない人に正確に問題が伝わったかは疑問である。

ここまで見てきて気付くのは、パロディーにしろアングラにしろ、強いメインストリームがあるからこそ、それに対する「カウンター」が成り立つし「おちょくり」がギャグになるということである。それはパロディーやアングラも含めて、アーティスト・表現者が「大衆」と違うエリートだった時代だからこそ成り立った構図である。だからこそ、読者参加型メディアの時代になると、それはある種の表現としてのパロディーではなく、「ギャグ」そのものに収斂してしまう。

そう考えてゆくと、この手の「文化」がパワーを持っていたのも、まだ大卒がエリートだった70年代ぐらいまでであったこともよく理解できる。今から見れば、この時代の作品はある意味「上から目線」性を持っていた。それが受け入れられる時代しか、威勢のいい旗は振れなかったということだ。しかしパロディーをネタにする精神は、今もお笑い芸人の中には受け継がれている。ただしそれは「横から目線」の時代らしく「反権力・反権威」というものではないが、これは「恐竜は環境に適応して鳥に進化した」ということなのだろう。

さて、この展覧会は平日の昼に見に行った。自分で会社を経営するようになってから、この手のものを見に行くのは、ほとんど平日の昼である。その理由は、多少は時間の自由が利くので少しでも空いている時間帯に行きたいのと、都心に仕事に出たついでに時間があるときに見れば、わざわざ出向く必要がないからである。当然中高年シニアの多い時間帯ではあるが、通常の展覧会だと学生さんとかもいる。しかし、これはまったくもって中高年しかいない。こういうのも珍しい。「パロディー」という文化も、その時代をリアルタイムで知る世代にしかわからないノスタルジーになってしまったのだろうか。

17/03

印刷書体のできるまで 活字書体からデジタルフォントへ

印刷博物館 大曲

さて、今月もまた結果的に「搦め手」からのギャラリー攻めとなってしまった。これまた美術展ではないし、商業イベントでもない。とはいうものの、Facebookでのぼくの書き込みを読んでいる人なら、これは絶対行ってコメントするだろうという展覧会である。ということで、今月もまた「一味違う」企画展の紹介となってしまった。業界では「2回続けば恒例化」という言葉があるが、3回続いてしまえばもはや「伝統行事」だろうか。果たして、今年は通常の有料の美術展が出てくるのだろうか。

そんなハラハラした感覚を持ちながら、印刷博物館に向かう。印刷博物館はTOPPAN小石川ビルに設置された企業博物館である。このビル自体は仕事で行ったことがあるが、印刷博物館は今回が初めて。ホールと博物館がアネックスのようになって、ビルに併設されている。今回の企画展は、博物館の中の企画展示場であるP&P Galleryにおいて実施されている。この展示は無料だが、博物館の常設展示は有料。これも見てきたのでレビューはのちほど語ることとしよう。

全体の構成は、「第1部 印刷書体のあゆみ」「第2部 印刷書体のできるまで」「第3部 印刷書体のこれから」と3部に分かれている。第1部は年表的に、明治以来の日本の印刷技術の変化とそれに合わせた各種書体の登場を振り返るものである。実は個人的にはこの部分にもうちょっと厚みがあり、今まで知らなかったようなファクトと出会えるかなと思っていただけに、ちょっと残念だったりする。

また第3部も将来を見据えて今こういうトライが行われいているよという紹介で、実質的にはメインタイトルと同じ第2部が展示のほとんどを占めている。このコーナーは、2014年に凸版印刷から明朝およびゴシックが発表されたオリジナル書体である「凸版文久体」の製作過程を振り返り、そのコンセプトや求められた特性が、どのように文字の形として結実して行ったのか、実際の資料により振り返るものである。

凸版の書体としての歴史やアイデンティティーを踏まえつつ、デジタル化するメディアでの利用を考慮し、今後も定番として生き残っていくフォントとなるために繰り返された試作や検討のプロセスを具体的な資料から検証できるというのは非常に興味深い。フォントである以上ある部分好みも入ってしまうが、求められた要件を取り入れ、どこがどう改良されていったのかという足跡は、タイポグラフィー好きには極めてワクワクするテーマで好奇心を刺激される。フォントに興味のある方には、ぜひお勧めしたい。

印刷博物館の常設展示は、印刷技術の歴史、印刷手法と印刷物の歴史、そして印刷が生み出した文化の歴史と、大きく分けると3つの視点から印刷の歴史を振り返る展示となっている。古代の印章からデジタル時代印刷まで、3000年に及ぶ歴史を限られたスペースながら、いろいろな機材や印刷物の現物やレプリカが並べられ、要点を押さえた密度の濃い展示となっている。惜しむらくは説明が少ないので、基礎知識のある人にとっては得るものが多いが、印刷やデザインの素人の方には、ちょっと発見や驚きが少ないかもしれない。

個人的には、東洋と西洋のプリントメディアにおけるデザインの流れの違いを、それを実現するための技術の違いという視点から確認できた点である。東洋においては、古くから絵画と書(テキスト)を一体化させて一つの表現とする手法があった。これに対し西洋においては絵画と文章はたとえ聖書の言葉を図案化した宗教画であっても一つのものとなることはなかった。この違いが、複製を作るときの手法、すなわち印刷技術の違いとしてあらわれてきた。

日本の江戸時代の出版文化が典型だが、絵とテキストを組み合わせた草子本など、その形態をそのままマスプロダクションにしたものである。この延長上で、文字だけの書物も、その内容に最もふさわしい書体で版木に彫られていた。これは、西洋の文章のための活字印刷の発想とは全く異なる。そしてこう考えると、オフセット以降のグラフィック・デザイン、さらにはデジタルメディアにおける「印面」デザインは、東洋的な「画文一体」表現の延長上にあることに気付く。

東アジア言語のグラフィックデザインにおける自由度の高さ(縦横斜めどう書いても、文章として可読性がある)については、よくデザイナーの人達とも議論してきた。それ以上に、文章も絵として見れるというフレキシビリティーは、デジタルの時代にこそ生きてくる。アジア諸国がデジタル化と共に世界にキャッチアップしリードできるようになった裏には、こういう文化的特性もあるのではないか。そんなことまで感じさせてくれる展示であった。

17/02

覚えていますか? 8時だョ! 全員集合 山田満郎セットデザイン展

調布市文化会館たづくりホール 調布

先月の「It's a Sony展」も、このコーナーとしては異例の展覧会の紹介だが、今月紹介するのもここではかなり異例な展覧会である。とはいえ、ネット上の一部の人達の間では極めて話題を呼んでいたし、実際に足を運んできた以上、どこかでそのレビューを書くとなると、ふさわしいコーナーはここしかない。ということで、美術館でもないし、美術展でもないのだが、取り上げることとした。まあ2カ月続くと、今年は新機軸で行くのが当たり前という感じになってしまうのは確かだが。

話題になったのも、やはり「8時だョ! 全員集合」という番組の持っている存在感のなせるワザであろう。そのギャグやコントは単体のコンテンツとして流通しており、今でも見ることはできる。そしてその笑いのパワーは、全盛期を全く知らない今の子供でも虜にしてしまうぐらい、強力で色褪せない。しかし、コンテンツに収まり切らない社会的な影響力や存在感は、当時リアルタイムで「ドリフ体験」をしたものしかわからない。当然、話題にしていたのも「ドリフ世代」である。

1969年から85年にかけて、800回以上毎週生放送でオンエアされた「全員集合」は、ある意味エンターテインメントにおける日本のテレビ番組の到達点の一つと言って間違いない。私自身、中学生の時に放送開始し、広告会社に入って「ギョーカイ人」としての仕事をするようになってからも、まだ人気番組としてプレゼンスを発揮していた。いろいろな意味であの時代でなければ作れなかった番組だし、二度とそういうめぐりあわせがテレビに降ってくることはないだろう。

山田満郎氏は、もともと局の美術担当であったが、この特異な番組を第1回のオンエアから舞台デザイナー・アートディレクターとして支え、750回以上に渡って毎週舞台のデザインを行い続けてきた。昨年惜しくも亡くなってしまったが、TBSを定年退職したのち関係の深い東放学園で教育者として活動されていたことから、同校のテレビ美術科の卒業制作展会場の一部を使って、山田氏が自ら保存していたステージ美術に関する資料を展示することになった。

ということなので、展示されているのはステージセットのアイディアスケッチやパース、設計図と、記録として撮られたと思われる写真だけである。一般向けとは言えないが、デザインや建築に関わりがあり、設計図を読める人ならば、極めて深い情報を読み取ることができる内容である。材質や構造など一つ一つの要素が、ギャグを展開するために最適化されていることがよくわかり、ドリフメンバーを中心に全てのスタッフが一体となってあの番組を作り上げていたことに改めて驚かされる。

これを、毎週毎週ゼロから作り上げていたという、途方もない労力とスピード感には改めて驚かされる。それ以上に設計図を見て改めて気付くのは、公会堂のステージやソデという極めて限られたスペースを最大限に利用して、セットの入換等スピーディーな舞台転換を行うべく設計されたセッティングの素晴らしさである。言われてみればなるほど、となるのだが改めてバックヤードデザインのスゴさにも感銘を受けた。まさに狭いスペースを一寸の隙もなくフルに使い、ステージセットの演出や入れ替えができるように計算尽くされているのである。

さて、テレビ美術科の卒業制作展にも一言触れておこう。基本的にはテレビとか舞台とかというよりも、ワリと一般的なデザイン専門学校のようなカリキュラムなのだろう。デジタルになり「職人芸」がなくなった分、本人のセンスがストレートに出る。使える子もダメな子もいるが、見ればそれがすぐわかる。しかし、最近のデジタルデザインやる子は、ラフスケッチでいいから自分の手で描いたことないのかね。イラレって、どういうものを作りたいのか完成形がアタマの中にないと、カタチはまとまるけどホントにつまらないってのがストレートに出てくるんだよ。

17/01

It's a Sony展

ソニービル 銀座

数寄屋橋の名物であったソニービルも、建築から50年にしてこの4月で閉館、建て替えられることとなった。そのフェアウェルイベントと、ソニー創立70周年を記念して、建て替えのために施設が立ち退いたソニービルを全館ぶち抜きのイベント会場として、「It's a Sony展」が開催されている。果たして、このイベントがこのコーナーで取り上げるのにふさわしいものであるかという疑問もないではないが、新スタイルも2年目に入って多少新機軸を出してもいいかなということ、現代美術館等で企業のデザイン文化にスポットを当てた展覧会が行われていること、それと後述するこの建物特有の薀蓄という3つの理由から、充分展覧会として捉えるべきイベントと考え、取り上げることにした。

「It's a Sony展」自体は、ソニーの歴史に焦点を当てた今回の「part-1」と、今後ここに建設される「Sony Park」をイメージしたアート/音楽イベントを中心とする最後の一月の「part-2」とから構成されている。今回のpart-1はビルの1階から4階までを使用し、主としてソニーの歴史に残るエポックメイキングな製品の実物の展示により、70年の歴史を振り返るイベントである。すでに家電マニアやハイテクマニア、工業デザイン関係者、等々からいろいろな反響が聞かれているが、日本を代表するグローバル企業としてのソニーのプレゼンスの大きさを感じさせる。

しかし、このイベントの見どころは、展示内容以前にもある。展示物の一つとしての「ソニービル」の解説のところに書かれているように、ソニービルの構造はグッゲンハイム美術館にヒントがあり、本来一つに繋がったギャラリーとして設計されている。しかし、建設当時のソニーには全館を埋めるほどの製品ラインナップはなく、いろいろなショールームの連合体としてしか使われてこなかった。すなわち、ソニービルが一つのギャラリーとして本来の姿を取り戻した最初で最後のイベントなのである。これが、先程述べたここで取り上げる3つ目の理由である。

会場はその螺旋形の「花びら構造」を活かし、フロアごとに10年ごとの区切りという形で、その時代時代を代表するソニーの製品を展示している。初期からプロダクトデザインにも力を入れてきた会社だけに、企業デザイン、企業アイデンティティーの歴史として見ても、各時代をリードし代表してきた製品が並んでいる姿は充分に見応えがある。私の年齢からすると、最初の10年ちょっとは知る由もないが、子供の頃には「東通工」時代の製品を実見しているので、決して昔話ではない。どの製品もリアルタイムで知っているし、その時代背景もわかっている。持っていた製品も多い。ある意味、自分が生きてきた時代を振り返るかのような郷愁も味わえる。

経営学的にはかなり指摘されている点だが、ソニーは創業者が存命の間は、自ら率先して業態の変革を行い、ブランド価値の維持存続を行ってきた企業として知られている。主力商品もラジオ、テープレコーダー、オーディオ、テレビ、ヴィデオなど、まさに10年毎に変わっていく様子が、実際の主力商品から理解することができる。厳密にいうと、先取りというよりは、限られたリソースを傾斜配分しているので、業態変化はギリギリのところで乗り換えるという離れ業が多いのだが、それも含めてリーダーシップのなせるワザということができるだろう。

人によって展示内容から感じる印象は若干異なるかもしれない。誰もが知っている商品はもちろん網羅されているのだが、どちらかというとそれ以外はヒット順とか話題順とかいうより、ソニーとしてのこだわり順とでもいえそうな選考基準が感じられる。それは、歴史を語るため、らしさを語るためには順当なやり方であろう。そういう意味では、ソニー最大の黒歴史の一つとして良くジョークに使われる「エルカセット」のテープとデッキの現物が展示されていたのには驚いた。これもまたソニーの懐の広さを見せたという感じである。あと、展示品がケースの中でなく、あたかも家電量販店の売り場のように直接並べられているのも感じがいい。

個人的には、展示品がかなり民生用に偏っている点が気になった。古い時代のコーナーではC-37、C-38なども展示されているが、ソニーといえば音響・映像の制作現場でもプレゼンスは高く、ソニーの機材がなければできなかった作品も20世紀後半には多い。私は「中の人」だったので、やはりこの点は惜しい。せめてワンフロア「ソニーの業務用機と表現技術」みたいな展示が欲しかった。とはいえ技術的なことに関心がなくても、昭和のレトロ回顧という視点でも充分楽しめる展覧会である。しかし、もしここでソニーが美術館をやっていたらどうだったんだろうという微妙な思いが、むくむくと持ちあがってくる展覧会でもあった。

(c)2017 FUJII Yoshihiko よろず表現屋

「今月のギャラリー」にもどる

はじめにもどる

Gallery of this month-2017

Gallery of this month-2017