Gallery of this month-2018

Gallery of this month-2018

(2018/12/07)

18/12

国立トレチャコフ美術館所蔵「ロマンティックロシア」

Bunkamura ザ・ミュージアム 渋谷

鉄のカーテンが崩れて30年。ソ連という言葉もすっかり歴史上の用語になってしまった。冷戦時代に生きていた人々にとっては、それがソビエト連邦や共産圏諸国の特徴だと思われていたいろいろな事象が、実はロシア固有のものだったり、スラブ的な伝統だったりすることが、この30年間ロシアという国を見つめていると非常によくわかる。それと共に、ロシアのルーツともいうべきロシア帝国の時代への興味が高まってくる。

いかに東の外れにあるといえ、ロシアはヨーロッパの大国だったので、皇帝や貴族たちの織り成す宮廷生活に関しては、かなりの情報量があるし欧州各国への影響力もある。なんせ今我々がなじんでいる「フルコース」のスタイルは、ロシアの宮廷では寒い冬でも料理が冷めないように一品づつ作ってはサーブし、作ってはサーブしとやっていたのが元だというくらいである。その反面、18世紀や19世紀の一般のロシア人の生活や感覚がどんなものだったのかはなかなか伝わってこない。

かつてはロシア文学なるモノが結構人気があり、テキスト情報としてはなかったわけではないのだが、なんせ他と様子が違うところはヴィジュアル情報がないと正確にイメージするのは難しい。ところが、この時代のロシアの美術は作品も限られる上に、世界的に流通していないのだ。そういう意味では、19世紀ロシアの絵画を、リアルタイムでコレクションしたトレチャコフ美術館の館蔵作品は非常に興味を惹かれるところである。

国立トレチャコフ美術館は19世紀のロシアで紡績業で財を成したトレチャコフ兄弟が、19世紀半ばから「ロシアの芸術家によるロシア美術」のための美術館を作るべく、ロシアの芸術家たちをパトロンとして支援する一方、その作品を収集し続け、1880年代にギャラリーを建てて一般への公開を行ったことからその歴史が始まる。1892年には収集していたヨーロッパ絵画も併せ、コレクションをモスクワ市に寄贈した。それ以降共産主義時代も、ロシア美術の殿堂として君臨し続けている。

今回の展覧会はそんな国立トレチャコフ美術館のコレクションの中から、その美術界では19世紀後半に官製アカデミズムに反旗を掲げて組織された「移動派」グループと、懐古的な作風のロマンティシズム派のを中心に、「ロシアらしさ」を追求した作品を集めている。を多く残しましたが、彼らと移動派には共に祖国に対する愛という共通点が見出せる。これが、宮廷的な美術と違うロシアのいなたさを今に伝えてくれるのだ。

会場を入ると、まず風景画が春・夏・秋・冬と季節ごとに分けられて展示されている。ロシアの風土自体が半端ない存在感があるだけに、描かれている情景も、それを描く手法も、同時代の西欧美術のそれとはかなり違っている。もちろんそれなりの影響は感じられるが、描く対象や描きたいモチベーションが異なっている以上、出来上がる作品は全く異なる。19世紀の西欧ではほとんど見られなくなった「宗教画」のような畏怖の感覚さえ湧いてくる。

そのぐらい大地のプレゼンスが大きいということなのだろう。その傾向は肖像画にもあり、ルネサンス期の肖像画のような、威厳や存在感を強烈に発しているものが多い。をしかし逆にそれぞれコーナーになっている子供や日常の生活を描いた風俗画は、一転して極めて親しみやすさを感じさせるものとなっている。ある種、庶民の生活感の中にはこういう二面性が存在したのであろう。

しかしこう見てゆくと、ロシアの人達の権力に対する捉え方も、何か「大自然の一種」みたいなところがあるのではないかと感じてしまう。自分達ではどうしようもない大きな存在感でのしかかってくるが、逆にデカすぎる分、人々はそのスキ間で居場所を見つけることができる。帝政も共産主義も大統領制も、そんなに大きくは違わないのかもしれない。

ロシアはその規模感もあり、ヨーロッパからもアジアからも何を仕掛けてくるかわからない大国として恐れられてきた。とはいうものの、それはけっこうポーカーフェイスというか、実はみんなが恐れていてくれるので、それにウマくのっかって自分の存在感を高めようという面もあるのかもしれない。ロシアの普通の人達が何に喜びを感じて、どういう生活をしているのか。もっと知りたくなる好奇心を掻き立てられる展覧会である。

18/11

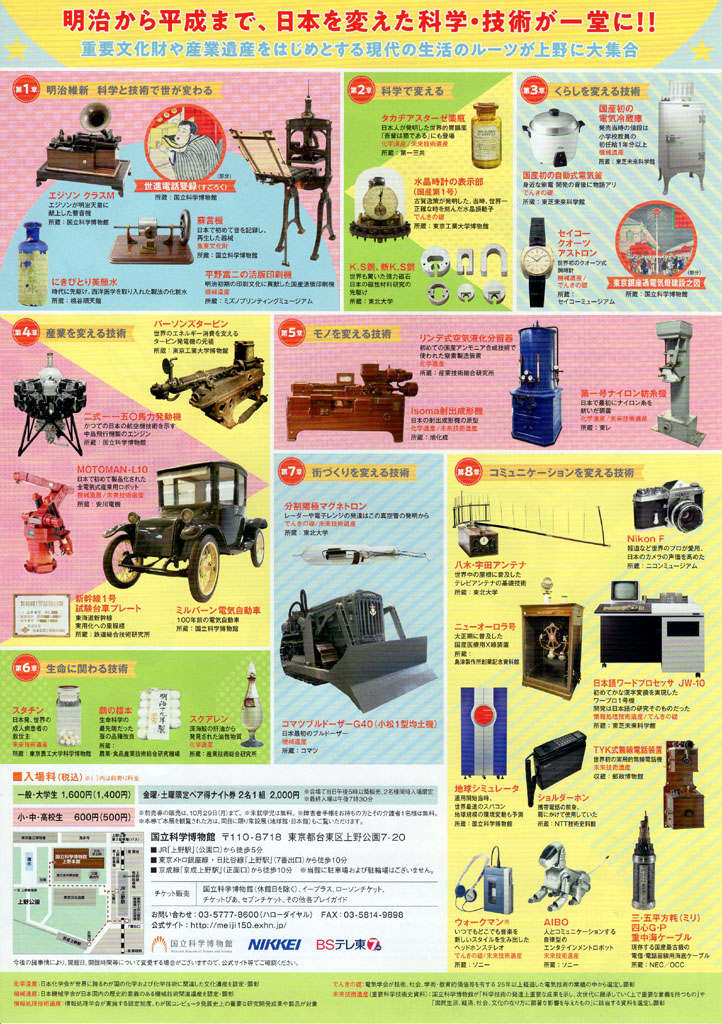

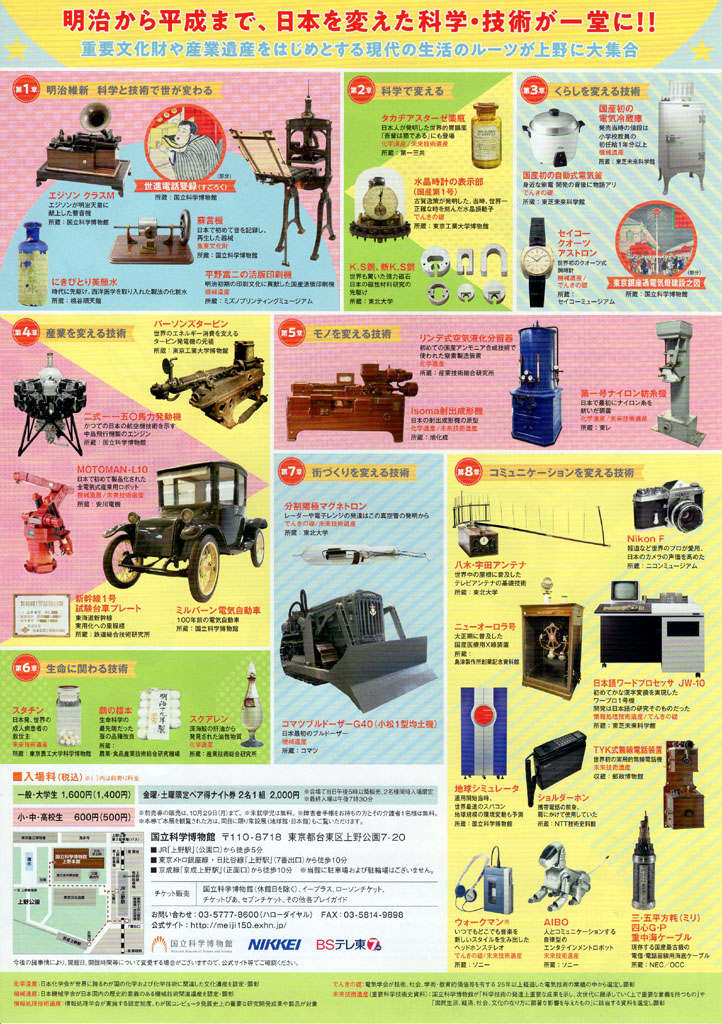

明治150年記念「日本を変えた千の技術博」

国立科学博物館 上野

今年は明治維新から150周年に当たり、明治150年を記念したいろいろなイベントが企画・実施されてきた。とはいえ1968年の「明治100年」をリアルタイムで体験した身としては、あまり「キリ年」という感じの盛り上がりとは言えない。まあ、明治120年とか130年とか10年区切りぐらいの感じで、半世紀区切りの節目という感じはそれほど伝わってこない。

確かに直後1970年代に入ると、コンビニやファストフードが登場し、ある意味社会の大枠自体はそれまでの50年、100年のように大きく激動していないのは確かだ。また明治100年はまだ日本が経済大国になる前だったので、これで日本も近代国家として100年の歴史ができ、やっと世界の一流国の一員になれたという実感を、国民的な喜びとして共有した盛り上がりだったことも確かだ。

とはいえ、そこまでの100年間の原動力となったのは、欧米先進国に「追い付き・追い越せ」というエネルギーだったし、それを支えてきたのが科学技術だったことは間違いない。少なくとも19世紀半ばから20世紀前半は、欧米でもまだ科学技術が急速に発展中の時代であり、帝国主義的なパワーバランスとは違い、努力次第で充分伍して競える領域であったことは間違いない。

この展覧会は、そんな日本の近代化のエネルギー源となった科学技術の発展という視点から、明治維新以来150年の日本の近代の歴史を振り返る企画展である。科博の企画展としてはかなり力が入っており、いろいろな博物館、特に大学博物館や企業博物館との連携や、事前のパブリシティーにも並々ならぬ意欲が感じられた。ということで見に行きたかったので、開幕から一週間目で上野に足を運んだ。

会場には重要文化財をはじめ、各分野の学会が指定する「化学遺産」「機械遺産」「情報処理技術遺産」「でんきの礎」「未来技術遺産」などに指定された製品や試作品などが600点以上集められ、それらを発明・発見した技術者・科学者の業績と共に展示されている。いかに静態保存とはいえ、やはり「現物」が見られるのはわくわくするところである。

会場は「第1章 明治維新 科学と技術で世が変わる」「第2章 化学で変える」「第3章 くらしを変える技術」「第4章 産業を変える技術」「第5章 モノを変える技術「第6章 生命にかかわる技術」「第7章 街づくりを変える技術」「第8章 コミュニケーションを変える技術」と、ちょうどそれぞれの技術の発達がピークとなった時代順に8部構成になっている。それぞれのコーナーの中でも、ある程度歴史的流れを意識した展示となっている。

どのコーナでも、工場設備や大型の製品などかなりデカい展示品が多く、これもまた迫力ある展示につながっている。平日に行ったせいもあるのだろうが、観客は中高年の技術系と思われる男性と、理系の学生と思しき若者に二分されている。女性の観客もいることはいるが、結構少ない。平日なので子供も少ない。まさに東工大とか理系のみの大学のキャンパスを思わせる雰囲気なのは、この展覧会にはふさわしいスパルタンさかもしれない。

ぼくらぐらいの年齢層(多く来ている客の中でオジさんの方)だと、それぞれの技術のバックグラウンドとか、そこに至るまでの歴史的経緯や海外からの技術導入といった流れもある程度知っていると思うので、ワリと現物を見るだけで納得してしまうところが多いのだが、これ、若い人はどう感じるのだろうか。結果しか示していないので、一つ間違うとTV番組に多い「ニッポン、スゴイデスネ」になりかねない。

とはいえ、全国のいろいろな(それもマイナーな)博物館を回らなくては見られない現物が一気に見られるというのは、こういう科学技術や機械に興味を持っている人にとっては絶好の機会であろう。美術展に比べるとちょっと入場料が割高な感じがするかもしれないが、これを見るには旅行に行かなくてはならないものもあるので、わかる人には気にならないだろう。誰にも勧められるものではないが、好きなマニアには絶対にお勧めする。

標本づくりの技(ワザ)−職人たちが支える科博−

同時開催で、本館日本館の企画展示室で開催されていた企画展「標本づくりの技(ワザ)−職人たちが支える科博−」も見てきた。これは実際に科博で標本の製作に携わっていた早良朋氏が描いた博物館のウラ側を描く人気漫画『へんなものみっけ!』とのタイアップで行われており、普段見ることができず、どちらかというと暗く怪しい雰囲気のする自然博物館のバックヤードにスポットライトを当てる興味深い企画である。

科学とは言っても理学部の方には、生物学や鉱物学など標本がつきものの学問も多い。そういう領域では、今でも新種が発見されたりすることも多い。そういう分野とかかわりのある人には比較的親しみのあることなのかもしれないが、理学系でも物理や化学、まして数学など全く縁がないし、工学系に至っては経営工学で接点のあるマーケティングより遠い世界である。

それを実際の作業室を模した展示を通して見せてくれるこの展覧会は、門外漢にも非常に好奇心をそそられる。もしかすると、この展示を通してこういう仕事に興味を持つ人が出てくるかもしれない。また、実際に仕事を行っている人にとっても、その苦労とやりがいが広く知れるいい機会にもなっている。ところで、フーコーの振り子って、ぼくが未就学児童で初めて科博に行った時から、あそこで空を切っていたよなあ。50年以上、スゴい。

18/10

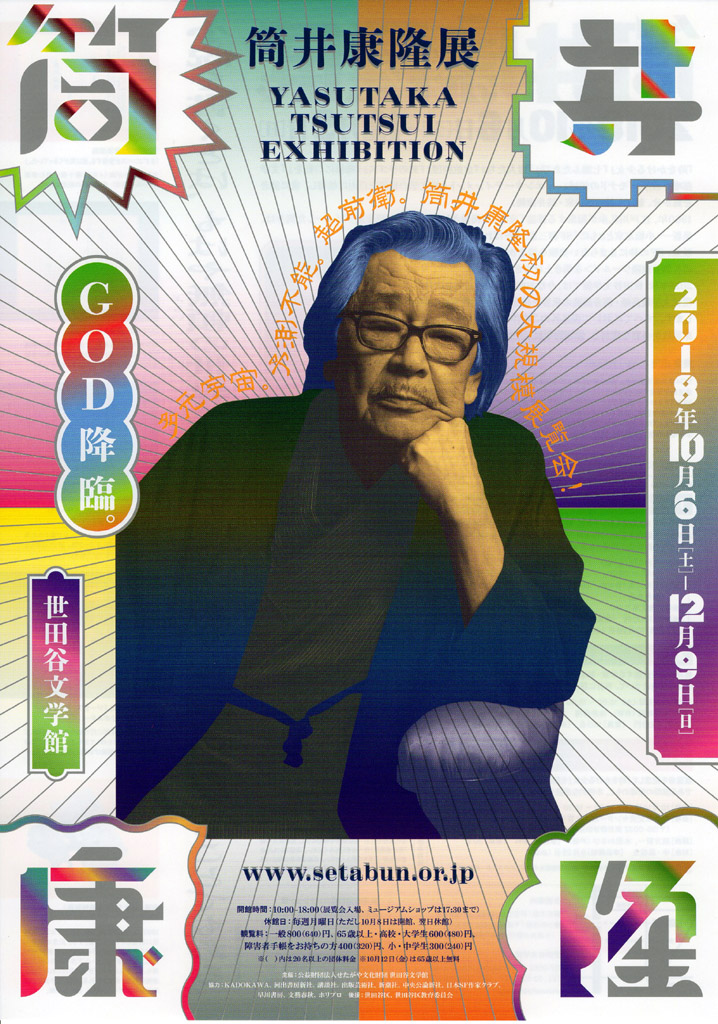

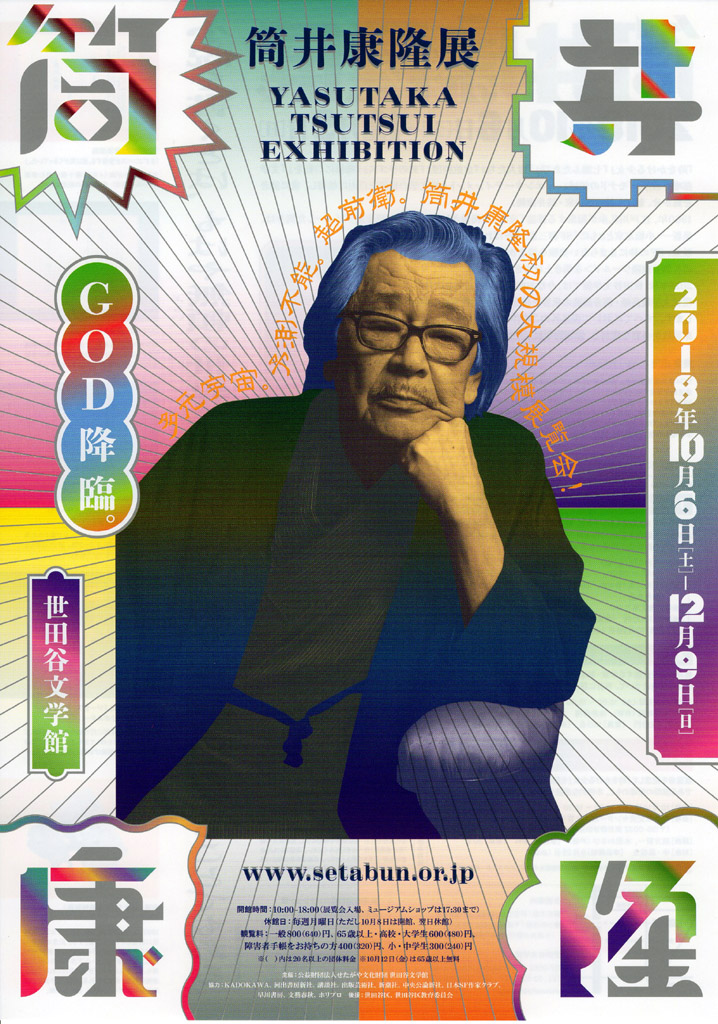

筒井康隆展

世田谷文学館 芦花公園

バブル期の80年代からその余韻が残る90年代にかけて、世田谷区はいろいろな公共施設を建設した。どでかい役所の庁舎を建てた自治体も数多い中、単なるハコものにとどまらない文化施設を多く作ったことは、相対的には評価できるのではないか。それらの多くは今でも盛んに活動を行っている。ここ世田谷文学館もそんな流れの中で1995年に生まれた施設だが、昨年度に大規模なリニューアル工事を行い再始動したばかりである。

確かに博物館とも美術館とも一味違う、文学にとどまらない文化を感じさせるユニークな企画展が特徴であり、同じ世田谷区内とはいえ端と端なのでふらりと行く感じではないのだが、何度か足を運んだことがある。その世田谷文学館で筒井康隆氏の半生を振り返る展覧会が開かれると話題になっている。これは行かなくてはならない、とばかりに早速世田谷文学館を訪ねてみた。

筒井康隆氏といえば、ぼくにとってはかなり大きな存在である。多感な中高生の時期が1970年代であったため、ちょうど70年代の時代の寵児として颯爽と登場した第一次筒井康隆ブームにピッタリシンクロしてしまった。それまでぼくはほとんど小説を読むことがなかった。教科書に出てくるような古典的名作はもちろん、現代的な作品も文芸となるとどうにも興味が持てなかった。

ぼくが基本的に子供の頃から「相手に迷惑をかけなければ、人それぞれ勝手に自分の好きなようにやればいい」というリバタリアニストだった。だから他人の気持ちは気にはするものの、その中身にはほとんど興味がないし、誰がどう思おうと勝手にすれば、と感じてしまう。こういう性格なので、他人の喜怒哀楽といった心の動きを描かれても関心がわかなかったのであろう。

もっとも純文学的な小説に興味がなかっただけで、本自体はいろいろとよく読んだ。当時の言い方で言えば、「活字」は結構好きだったのだ。さらに言葉に対する独自の感度は高かったので、自分が文章を書くことは得意だったし、ダジャレや掛け言葉、回文といった言葉遊びやあだ名付けでもけっこう活躍していた。スタティックではなく、言葉がダイナミックに飛び回るような世界は好きだったのだ。

文学との付き合いはそういう感じだったのだが、筒井氏の本を読んでびっくり。読者にゲームやパズルを突きつけ、そのやり取りを互いに楽しんでいくような、今の言葉でいえば「文字のテーマパーク」とでもいうような展開。これはぼくの好きな世界ではないか。そういうことでたちまちハマってしまい、当時販売していた著書は(新刊書を除くと主として文庫だが)全部購入してしまったという思い出がある。

そんな既存の観念では捉えることの難しい筒井ワールドを、どう企画展にするのか。そこもまた大いに興味をひかれるところだ。展示の中心になるのは、入り口から出口まで延々と続く、筒井康隆氏誕生から筒井康隆展開催までの84年間の大年表である。背丈よりたかいパネル1枚が1年となっており、世田谷文学館の企画展会場は決して広くはないのだが、これを見てゆくだけでもかなりの時間がかかる。

そのところどころから分岐する形で小部屋があり、それぞれテーマ別の展示が行われている。有名な作品の手書き最終原稿が収蔵者の元で製本されて保存されており、それがタイトル部分を開く形で展示されている。最終原稿には修正がほとんどなく、その前の草稿も展示されていたので、ある程度練って固めたら決め打って清書したのであろう。いかにも潔い。

もともと演劇志望で学生時代は役者としても評価され、また中年期以降は実際にステージに立つことも多かった。また音楽でも自らジャズプレイヤーとしてライブで活躍した。そういうパフォーマー、プレイヤーとして、リアルタイムの時間芸術の表現者としてのセンスこそ、筒井マジックのエネルギー源なのだろう。言葉が背負った文字で表現する以上に、本から飛び出し動きまわり踊りまわって表現しているのだ。

唯一無二の存在である筒井康隆氏。まさにそのユニークさを改めて認識し、そのユニークさの秘密に触れられるイベントである。筒井氏のファンや愛読者はもちろん、文学ファン、SFファンのみならず、70年代ファンや80年代サブカルファンにとっても、発見とひらめきが多い展覧会だ。場所柄平日は結構空いているので、じっくり楽しめるのもマニア向けといえよう。

18/09

[世界を変えた書物]展

上野の森美術館 上野

この数年金沢工業大学は、大学経営の新しい波について語られるときには必ず言及されるようになった。大学のブランディング、大学のマーケティングという面では、次々と新しい施策を打ち出して成果を出しており、旧態依然とした経営の多い大学・学校関係では特筆すべき存在である。私もいくつ学校をクライアントに持っているし、この4月からは大学の教員も兼ねているので、KITの先進的な成果については大いに関心がある。

コミュニケーション戦略やイメージ戦略が巧みというだけではなく、『サンデー毎日』の「オススメ大学ランキング」で「面倒見が良い大学」が調査開始以来14年連続第1位、「就職に力を入れている大学」でもベスト3入りなど、実際の教育活動やそれを支える施設やシステムも充実しており、教育関係者からの評価も高い。そのような施設の一つに、従来の図書館にとどまらない魅力的な「知の遊び場」を標榜する「ライブラリー・センター(KIT-LC)」がある。

この金沢工業大学ライブラリー・センターは、地域に開いた知の拠点という側面も持っており、科学的発見や工学的発明が最初に発表された初版本を集めた稀観書を中心に、著名な科学者の肉筆メモなどを収集する「工学の曙文庫」コレクションを持っている。今回の[世界を変えた書物]展は、この「工学の曙文庫」の貴重な書籍の中から、科学史をたどるうえで重要になる書物を展示する展覧会である。

元のコレクションが科学書なので、厳密には「世界を変えた」というよりは「科学を変えた書物」という方がより適切かもしれない。いずれにしろ、この展覧会自体が金沢工科大学への理解度・知名度を高め、社会貢献によるブランドイメージアップを図るイベントなのだが、このような展覧会を入場無料で開くという姿勢自体が、金沢工科大学自身の意識の高さを示しているといえる。

[世界を変えた書物]展は、2012年の金沢21世紀美術館、2013年の名古屋市科学館、2015年の大阪グランフロント北館に続く4度目の開催となる。基本的なコンセプトは同じだが、会場の広さや構造に合わせて少しづつアレンジがなされており、東京展は相対的に大きなスペースでの展示となっている。

全体は大きく分けて「知の壁」と「知の森」の2部構成になっている。「知の壁」は重厚な図書館を想起させる書棚の壁(中身は辞典・辞書系が多い)の中に、建築関係の名著と著名科学者の自筆書簡をちりばめて展示している、いわばテーマ展示である。建築関係がここにきているのは、この展覧会の構成の中心となっているのが建築学部ということもあるのだろう。

「知の森」は、科学史上に輝く名著を、歴史を追って展示する。「01古代の知の伝承」「02ニュートン宇宙」「03解析幾何」「04力・重さ」「05光」「06物質・元素」「07電気・磁気」「08無線・電話」「09飛行」「10電磁場」「11原子・核」「12非ユークリッド幾何学」「13アインシュタイン宇宙」と13のカテゴリーに分けられ、それぞれの分野での相互の関連性がわかる展示となっている。

もちろん本は中身を読めるわけではないのだが、理系の教育を受けた人ならばどれも一度は聞いたことがあったり、あるいは頭の中で公式がさっと浮かんだりするような名前が次々と登場するだけでもなんか懐かしかったり、わくわくしたりするのではないだろうか。全体としての科学史の流れをもう一度時代の推移と合わせて再確認できるのもいいだろう。

会場は平日の昼に行ったが、一部で話題になっているだけにそこそこの人出。男性は中高年の技術者や先生といった感じの人が多く、理系色が強い。一方若い女性がかなり目立つのもびっくり。こちらはリケジョという感じではなく、どちらかというと古書や歴史好きという感じの人が多かった。展示品の写真撮影が可なので、かなりの人が写真を撮りまくっていたのも印象的であった。

18/08

没後20年 工業デザイナー黒岩保美

旧新橋停車場 鉄道歴史展示室 新橋

国鉄職員でただ一人のデザイナーとしての業績でも、鉄道趣味人の大先輩としての足跡でも知られる黒岩保美氏。その生涯を通して、この二つの領域で数々の「作品」を残してきた。この展覧会は、黒岩氏の「作品」に焦点を当て、それらを通して氏のたどってきた道を振り返る回顧展である。趣味界では写真にしろ模型にしろ展覧会や個展が開かれることも多いが、鉄道職員がその業務で制作した「作品」が個展として登場するのは極めて珍しい。これもまた黒岩氏の唯一無二なところであろう。

旧新橋停車場鉄道歴史展示室は、会社勤めをしていた時はおとなりさんで近く、昼飯を食べに出た帰りにでも寄れるので、昔はほぼ全ての企画展を見ていたのもなつかしい。特に交通博物館が閉館してから鉄道博物館が開館するまでの間は、鉄道寄りの企画展も多く開かれていた。古巣の会社には取引があるので時々足を運んでいるが、鉄道歴史展示室に行くのは本当に久しぶりである。とはいえ、あまり変わっておらずなつかしい。

今回のタイトルである「工業デザイナー黒岩保美」という視点は、なかなか印象的である。大正10年生まれの黒岩氏の時代は、まだ職能として「デザイナー」が確立しておらず、グラフィックデザイナーも「意匠家」などと呼ばれていた。当然キャリアパスも今のように美大にデザイン科がある時代とは違い、センスと能力がある人材がいろいろな経路で才覚を表して職業とした時代である。

美術教育も戦後のようにシステマティックになっておらず、伝統芸能のように師匠に付いて弟子入りし、師弟制度の中で鍛えられることで育った人も多い。黒岩氏も日本画家である矢澤弦月氏に師事して日本画を学び、画家としてキャリアをスタートさせたので、当時としては充分普遍性のあるアート系のキャリアパスであったということができる。そういう意味では、「デザイナー」という称号はふさわしいと言えよう。

鉄道歴史展示室の限られた空間ではあるが、全体は3つのパートから構成されている。第1章の「鉄道とアートヘの道 -黒岩さんの生い立ち-」では、画家としての黒岩氏と国鉄と縁ができるきっかけとなった「連合軍専用客車の特殊改造車の内部スケッチ」の現物が展示されている。日本画の模写の技法を活用し、小さい絵ながら微細なディテールまで詳細に書き込んでいる様は、肉筆画を生で見なくてはわからないところだ。

第2章は「国鉄のデザイナー -黒岩さんの仕事-」として、数々のトレインマークやサインのデザイン案と決定図面さらには現物、各種塗色の塗装案のスケッチなどが並ぶ。雑誌等ではすでにおなじみのものも多いが、これも肉筆作品をみるといろいろ発見が多い。国鉄のデザインというと比較的保守的なイメージがあるが、昭和20年代、昭和30年代、昭和40年代と、フォントの選び方や使い方などきっちり時代を反映した作品となっている。

この時代感覚があるからこそ、「デザイナー」という称号がしっくりくるということができるだろう。また黒岩氏の描いた図面も、生で見るとなかなか味わいがある。アート系の人が描いた図面ということだろうか、中尾豊さんの図面とも通じる、技術者やエンジニアなど工学系の人の図面とは明らかに異なるテイストがあるのだ。これも現物が見られるからこその発見である。

最後の第3章は「鉄道文化を紡ぐ -多才な黒岩さん-」として、趣味誌の編集や鉄道画家・鉄道写真家としての、どちらかというと我々にとってはおなじみの活躍の跡をたどる展示となっている。また、これまた何度も見たことのある名写真は、黒岩氏の愛用したカメラや画材と共にエントランスのところにまとめて展示されている。

テーマがテーマなのでどんな人にもお勧めできる展覧会ではないが、必ずしも鉄道好き向けに限ったものではない。日本でデザインがまだ夜明け前だった昭和20年代〜30年代のデザイン事情について興味がある人ならば、アイディアスケッチの現物が見れる展示はかなり引き込まれるところが多いし、そこから発見できるものもまた多い展覧会である。

18/07

大正モダーンズ -大正イマジュリィと東京モダンデザイン-

千代田区立日比谷図書文化館 日比谷

日比谷公園の中にある千代田区立日比谷図書文化館は、その立地や施設の性格もあってか、しばしばユニークで興味深い企画展を開催している。特別展示室はそれほど広いとは言えないのだが、着眼点や企画構成力で毎回なかなか充実した展覧会になっている。本展はすでに東京ステーションギャラリーと千代田区が共催した竹久夢二展「夢二繚乱」と対になる展覧会で、夢二らが活躍した時代の文化的・アート的な背景を浮き彫りにする展覧会である。

大正から昭和初頭は、世界的にも19世紀末から20世紀初頭の新たな現代文化の興隆期にあたり、あらゆる領域で新しい風が吹き荒れた時代である。また日本ではこの時代は、第一次大戦後の好景気から大正デモクラシーという流れの中で、日本にも大衆社会化の波が押し寄せ1930年代の大衆文化の興隆につながる時代であり、江戸時代からの流れを汲む日本人の生活文化が大きく変わっていった時代でもある。

ウィーン・セセッション、アールヌーボー、アールデコという世界の美術史・デザイン史においても大きな変化が起こっていたこの時代、日本の社会で起こっていた変化と連動する形で、日本のアート・デザインシーンがどのように揺れ動き、何をクリエイトしていったのかを、特にこの時代大きく進化した商業印刷物の現物を通してみてゆく企画展となっている。

会場は「第1章 大正のデザイン -杉浦非水と大正の商業図案」「第2章 東京大正パブリケーション -美術家たちの挑戦」「第3章 子供ワールドと華と女性 -カワイイの原点」「第4章 新時代のジャポニスム -小村雪岱と浮世絵イマジュリィの世界」「第5章 ポップ・カルチャーの洗練 -映画、演劇、舞踊、音楽のパンフレットデザイン」「第6章 銀座・東京モダニズム -大正のファッション&ライフスタイル」という6部構成となっている。

考えてみると大正から1930年代という時代は、間に震災や大恐慌を挟むものの、第一次大戦の復興景気や昭和10年前後の軍需景気などその時代のピークとなった好景気を迎え、普通選挙法が施行されエロ・グロ・ナンセンスがブームになったり、ミッキーマウスが大ブームになるなど、日本の大衆文化が最初のピークを迎えた時期である。

そして間に戦争と戦後の物不足・経済混乱を挟むものの、基本的に同じ流れが昭和30年代に復活し東京オリンピックで一つの頂点に達したというのが、日本の生活文化の歴史である。ある意味文化的には近代日本の原点は20世紀初期のこの頃にあるということができる。今の日本人の生活やカルチャーがどこから生まれてきたのかは、この時代をよく知ることで初めて理解できるのである。

今年度から仕事の傍ら、某大学で講師としてカルチャートレンド関係の講義を持っている。今の学生は世の中が情報化した分、情報を取りやすいここ3〜40年の動向についてはかなり詳しいが、それ以前のいわば「ルーツ」ともいえる昭和30年代以前の歴史については逆に知らないことが非常に多い。そういう時代の話をすると、興味深そうに驚きをもって喰いついてくる。

その時代の現物をまとまってみることができ、そこから自分なりにその時代を感じ取ることができる展覧会ということでは、今のトレンドやブームがどこから生まれてきたかに関心がある学生や若者、特にデザインもしくはマーケティングに興味のある人は一度見に来れば間違いなく得られるものは多いと思う。まあ、私が行ったときは平日ということもあり、デザイン系の学生と思しき人はいたが、ほとんどがノスタルジックなレトロデザインが好きな50代、60代の女性ばかりだったのだが。

18/06

特別展 琳派 -俵屋宗達から田中一光へ-

山種美術館 広尾

日本画のコレクション、特に琳派のコレクションで知られる山種美術館が、館蔵のコレクションを中心に、その開祖たる俵屋宗達・尾形光琳・酒井抱一から、その影響を受け継いだ明治から昭和に至る近代の日本画家の作品、さらには琳派のエッセンスを随所に散りばめた作品で知られるグラフィックデザイナー田中一光氏の作品までを一堂に展示し、現代につながる琳派の流れを通して見せる企画展である。また、本年が酒井抱一の没後190年、その弟子である鈴木其一の没後160年にあたることから、その記念展としての性格も持っている。

山種美術館の展示室は決して広くはなく、館蔵品中心の展覧会ということで常設展的に地味になる危険性も考えられるが、この館にとってはメインディッシュと言えるような「十八番」の展示だけに、コンパクトながら見応えはある。また、相互の関連や歴史的な流れや影響もよく理解できる展示内容であり、この点はさすがと言えよう。また、平日の昼にもかかわらず、ギャラリー常連ともいえる団塊世代のシニア層だけでなく、美大生やデザイナーっぽいお客さんも目立っていたのは特筆できるだろう。

そのあたりは、田中一光氏までを展示の対象者に選んだことも関係していよう。確かに田中氏は日本美術に造詣が深く、特に琳派のエッセンスを引用したりモチーフに使用したりした作品を多く残している。だが、琳派が現代日本のアートシーンやデザインシーン、さらにはポップカルチャーに与えた影響はそれにとどまるものではない。近現代の日本のビジュアル表現の原点を築き、その方向性を規定した存在とさえいう頃ができるだろう。

具体的には抽象化とデフォルメによるシンプル化と、リアルなディテールの作り込みのバランスである。これは一つには現代のグラフィックデザインのルーツの一つとさえいえる。20世紀初頭のヨーロッパのリトグラフによるポスターデザインには、日本の浮世絵の画面作りの技法が多く取り入れられている。もちろんジャポニズムとして広く関心を集めていたことがあるが、文字とイラストレーションを統合的に印刷物としたのは、世界でも浮世絵が最初であったことを忘れてはならない。

一方日本の中において、その遺伝子は脈々と受け継がれる。クールジャパンとして人気の高い日本式のコミックスやアニメの作画技法には、琳派的なシンプル化と作り込みのバランスが受け継がれている。今のマンガのコマやアニメのセル画だけ見たのではピンと来ないかもしれないが、逆にマンガやアニメを見慣れた人間が琳派の作品を見ると、これがルーツだとピンとくるエッセンスがたちどころに目に留まるだろう。

さらには琳派の画家自身が、リアルタイムで焼き物や工芸品の絵付けのデザインを行っており、それらもまたジャポニズムのブームを通して欧米に影響を与えるとともに、明治以降の日本近代化の中で、近代的な工業生産物に関わる装飾デザインの基本となり、相互に影響しながら現在に至っていることに改めて気が付く。

そういう意味から、なかなかポイントとなる作品を網羅しており、いろいろな問題意識や関心を持った人間にアピールする展覧会である。日本画のファン、琳派のファンというより、グラフィックデザインやコミック・アニメといったポップカルチャーに関わる人にこそ見てもらい、視野を広げてもらいたい展覧会である。尾形光琳がガンダムを描けば、ガンプラの箱絵よりもアニメに近いものになる。これって「ニッポン、スゴイデスネ」番組よりスゴいことでは。

18/05

六本木ヒルズ・森美術館15周年記念展 「建築の日本展:その遺伝子のもたらすもの」

森美術館 六本木

六本木ヒルズ・森美術館15周年展として開催されている、日本の建築の歴史と現代建築の関係性に主眼を置いた企画展。日本の現代建築家には、世界的に高く評価され活躍している人が多い。これを古代からいろいろな外来建築の手法を取り入れ築いてきた日本建築の豊かな伝統が、近代西欧建築との出会いを経て生み出されたものととらえ、その基盤となっている日本建築のDNAを見出そうという展覧会である。

場内には森美術館の余裕ある空間を活かし、国宝である千利休作の茶室「待庵」の原寸レプリカをはじめ、歴史的建築物や著名な現代建築の大型建築模型が並んでいる。また、インテリア関係の実物も直に見ることができるように展示されている。その他オリジナルの資料や図面など、関係各方面の協力も含め、一つ一つ観覧者の関心に合わせて、深く探求することができる展示である。

全体は、独自の高度な進化を遂げた木造建築に焦点を当てる「1. 可能性としての木造」、シンプル・イズ・ビューティフルの「2. 超越する美学」、合理性と個性の主張と放つ「3. 安らかなる屋根」、匠の作り込みを重視する「4. 建築としての工芸」、壁構造ではない建築を伝統とする「5. 連なる空間」、常に外来文化を取り入れて進歩してきた「6. 開かれた折衷」、日本的なコミュニティーのカタチが建築に反映した「7. 集まって生きる形」、外国人建築家が日本建築の新たな魅力をとらえた「8. 発見された日本」、自然と共に自然を生かして生活する「9. 共生する自然」の9セクションから構成されている。

しかし、折角これだけの展示品を揃え大規模な展覧会を実施するのだから、建築史のエポックメイキングとなるような、なんらかのマニュフェストか新しい史観の提示をして欲しかったと思うのは私だけではないだろう。多分に建築にはこの手の主観的視点がつきものなのである。そして歴史的に時代を代表するような視点を発信する場が何度も登場した。

そうであるのなら、今回の展覧会は充分その場にふさわしい展示内容と持っていたと思う。私の個人的な主張ではあるが、「モダニズムはジャポニズムの嫡子」というものがある。すでに17世紀には世界でも最初期の大衆文化といえる江戸の町人文化が栄え、そのコンテンツが大衆文化が台頭してきた19世紀のヨーロッパでもてはやされたのがジャポニズムとして捉えるのだ。

浮世絵と近代絵画の関係などもその文脈だが、特に建築においては「木割」と呼ばれる合理的な規格材の製材と、それを基本部材とした合理的な建築設計のあり方が、石造でどちらかというと土木の延長上にあったヨーロッパの建築と全く違う発想として取り入れられ、近代大衆社会にふさわしい合理的な建築のあり方となったのは間違いない。今回の展示もわかる人が見ればちゃんとそういう文脈は読み取れる内容になっている。

まあ逆に大規模にやっているからこそ中立的にせねばならず、メッセージそのものは、見た人がそれぞれ見た人なりに感じ取って欲しいということなのかもしれない。ル・コルビュジェなど一人の建築家の回顧展的なものや、アールデコなど特定の建築史上のムーブメントの展覧会はよくあるが、こういうある視点から日本建築史を振り返るような展覧会はあまりない。いずれにしろ、建築に興味がある人も、比較文化論に興味がある人も、近代技術史に興味がある人も、それぞれ充分に楽しめる展覧会であることは間違いない。

18/04

『光画』と新興写真 モダニズムの日本

東京都写真美術館 恵比寿

1930年代は大恐慌からの景気回復を図る世界的な軍拡競争の波に乗って、経済や科学技術が飛躍的に発展し、そのパワーを背景に20世紀を代表する文化トレンドといえるモダニズムが開花した時期である。その影響はモダニズム建築や流線形のブームだけでなく、文化や表現の幅広い領域に対して及んだ。その影響は、帝国主義列強に追いつこうと必死に食らいついていた日本にも及んだ。旧来からの絵画・彫刻等はもちろん、特に写真においては、その新しい表現手段としての可能性を追求する運動をも沸き起こした。

当時「新興写真」と呼ばれていたそのような写真によるモダニズム表現運動の中心の一つが、わずか二年間だけ発行された写真雑誌「光画」である。この展覧会は、その「光画」に集った写真家達の作品を中心に、その元になった海外のムーブメント、その後の影響を受けた写真を含めて展示することで、戦前日本のモダニズム写真の全貌を見せてくれる企画展である。「新興写真」は、それまでの印象派的なアマチュア中心の芸術写真とも、報道主体のリアリズム写真とも違う、独自の表現スタイルを生み出し、それは戦後も商業写真の中に脈々と息づいてきた。

戦後経済が復興し、商業デザインやそれに結び付いた写真表現が急激に勃興した1960年代。「新興写真」の写真家は、この時代に活躍した写真家達に影響を与えた、いわば「師匠格」にあたる存在である。60〜70年代の写真家達の活躍を十代の頃にリアルタイムで見た私達は、さしずめ孫弟子であり、いろいろな影響を受けていることがよくわかる。特に個人的に関係が深い広告写真と鉄道写真というのは、モダニズムの影響が最も大きく残っている領域であり、改めてそのプレゼンスを感じることができた。

もちろん海外作家の作品に影響を受けたものも多いが、作品の形式的なカタチをマネするのではなく、表現手法をコピーするというのは、相当な力量がないと不可能だし、それを重ねることは必ずやオリジナリティーが高い作品を創り出すための糧となる。ある表現ジャンルの創成期には、高い意欲と表現力を持ったツワモノが揃い、競ってコピーしていく中から切磋琢磨して個性的な表現を生み出していくという現象がよく起こっている。まさにそのようなケミストリが起こっていたプロセスの記録として見るのも面白い。

現代では誤解している人が多いのだが、戦前の日本は経済的にも文化的にも開戦直前の1930年代末がピークで、その水準を回復するのが1956年。だからこの年の経済白書は、戦況が悪化した頃から昭和20年代まで続いた経済低迷が終わったという意味で「もはや戦後ではない」と記した。「戦後」とは経済の低迷・生活の困窮という意味であり、「戦前」の豊かさと景気の回復が長く待たれていたのだ。

そういう意味では、「新興写真」はいい時代だった戦前の文化の到達点のメルクマールの一つとして捉えることもできる。その後のプロフェッショナル・フォトや商業デザインに与えた影響を考えても、経済白書で「戦後」と呼ばれた低迷期をショートカットしたかのるように、高度成長期になるとともにその残したものが真価を発揮しだしたことがそれを示している。写真のみならず、日本のグラフィックデザインの歴史という面においても見逃せない展覧会と言えよう。

写真発祥地の原風景 長崎

東京都写真美術館が毎春行っている、日本の初期写真に焦点を当てた展覧会シリーズの一環として、日本における写真の原点といえる長崎の初期写真を集めた展覧会。同時に今年は「明治150年」に当るためこの記念展となっている。また長崎の写真を中心とした幕末・明治期の日本の古写真のコレクションで知られている長崎大学附属図書館は、そのデータベース公開20周年にあたり、長崎大学と共同開催の企画展となっている。

長崎には写真の発明直後の早い時期から、蘭学の一環として科学としての写真術が伝えられた。その後開国と前後して、外国人写真師による商業的な写真制作がはじまった。このように長崎は、日本の写真発祥地といっても間違いでない。当然、最も古い時代からの写真が多く残されていることになる。 それだけでなくそれらの外国人に師事した上野彦馬、内田九一、薛信二郎、清河武安、為政虎三など、初期の日本人写真師を生み出した。

それらの作品の中から、東京都写真美術館の館蔵作品だけでなく、初期写真の収集で知られる全国の美術館や研究施設が収蔵する長崎ゆかりの写真作品と、当時の長崎の様子を伝える絵画や書籍を合わせて、写真を通して、日本の写真の揺籃期を育んだ長崎の姿を今に再現するのが、この展覧会のコンセプトである。当時は世界的にみて写真の商業利用自体の創生期であり、エキゾチックな長崎の風景や風俗を写した写真は海外でも人気が高かったという。

ギャラリー中にあふれる、幕末の長崎市街や長崎港の情景。ほとんど正確な地図が作れてしまいそうなぐらい、情報量にあふれている。幕末の情勢を考えると、列強に対する安全保障上大丈夫なのかと心配してしまうぐらいである。しかし、そのぐらい精細な写真を見ていると、昭和30年代までの日本の田舎の風景というのは、江戸時代からほとんど変わっていないことに驚いてしまう。これが生活感の本質なのである。

もちろん、当時としては大都市だった長崎と昭和30年代の田舎町という比較にはなるのだが、それにしても前のオリンピック以降の日本の変化が急激でドラスティックなものであったか、改めて驚かされる。その一方で、山並みなど自然のありようは、今も変わらない北部九州の自然そのものである。この「情報タイムカプセル性」こそが写真の面白さの一つである。当時撮った人は思っても見なかった価値が、時間と共に現われてくる。これだからどんな写真でも記録として貴重なのだ。。

18/03

江戸の女装と男装

太田記念美術館 原宿

太田記念美術館は、東邦生命の社長であった五代太田清藏氏の浮世絵コレクションを展示するために作られた浮世絵専門の美術館である。原宿の表参道から一歩裏手に入ったところ、とはいってもラフォーレの裏口の前にあるだけに、建物の前は何度も通ったことがあるし、場所も所在も知ってはいたが、実は今まで来たことがなかった。今回は、興味を惹かれるテーマの企画展であったので、初めて足を運んでみた。

それほど大きくないスペースではあるが、浮世絵版画のスペースメリットを活かして、約80点の作品が展示されている。テーマの関係から、ストーリー性のある作品が増えた幕末から明治初期の作品が中心になっている。その中でも、祭りと異性装、風俗としての異性装、物語と異性装、歌舞伎の異性装、やつし・見立てにおける異性装など、館蔵作品と借入作品を含め、幅広く展示している。

こうやってみると、なるほど浮世絵のテーマは幅広く、江戸時代においては「商業メディア」として機能していたことに改めて驚かされる。それと同時に、そのようなバックグラウンドから生まれてきた作品だけに、限られた階層やパトロンとの世界観の中だけで作られた西欧のファインアート作品との情報性の違いを改めて実感させられた。

いつも言っていることだが、写真に「写ってしまった」情報は、記録として後々まで残りちがう視点からそれを掘り起こすことにより、新たな発見を生み出すこともできる。浮世絵は画家が意図的に作画したものなので、写真のように余計なものまで写ってしまうことはないが、逆にそこにそれが描かれていること自体に意味がある。それは一つには画家がある意味性を持たせてそのオブジェクトをその形でそこに描いているからだ。

同時に版画の浮世絵は商業印刷物である。売れなくては意味がない。当然、蔦屋重三郎のようなヒットを連発した版元は、マーケティングも巧みだった。ということは、その絵柄の中には当時の浮世絵のターゲットたる町人層の人々が求めていたもの、好きなもの、楽しいと思うものが投影されているわけである。この二つの理由から、そういう視点を持つ者が読み解けば、当時の生活者のインサイトを読み解くことができる。

まさに、今回の展覧会の面白いところはそこである。江戸時代の庶民のセクシャリティーやジェンダーに関する感覚は、ある程度はテキストの記録として残されているが、やはり文章化されたものはタテマエ度が高くなりがちである。一方、浮世絵はホンネの楽しみのために購入されるが、それは絵の中に「電子透かし」のごとく埋め込まれたものであり、直接語られるものではない。

「春画展」もそうであったが、明治以降の西欧化の中でアンダーグラウンド化してしまった、江戸時代の庶民が持っていたおおらかな指向を、もう一度その時代の人々の本音として捉まえるためには、こういう視点から浮世絵を「読み解く」ことが大いに役に立つ。が、それにしても当時の絵面自体が、男装はファッション的なのに、女装はセクシュアルなイメージを付与しているというのは大いに興味を惹かれるところである。

もう一つ発見できたこと、これも本題とは異なるのだが、やはり浮世絵の持つ風俗や文化の記録性の賜物である。それは、今回の出品作品の多くが幕末〜明治前半という、いわば19世紀中盤から後半の作品であったが、そこに描かれた世の中の様子には一貫した連続性が見て取れる点である。役者絵のような伝統的なモチーフでも、陸蒸気や洋館のような文明開化の記録でもないだけに、生活感のベースを生で感じ取ることができる。

もちろん、明治時代の作品には洋館やガス灯など新しい要素も描かれているが、そこに登場する人々の生活はほとんど変わっていない。明治維新や太平洋戦争の敗戦により政治や経済は変化したが、人々の生活は一朝一夕に変わるものではない。昭和30年代、前のオリンピックまで人々の生活は「戦前」とそれほど変わらず連続したものであったことは、昭和30年代生まれの我々は身をもって知っている。

多分明治になっても人々の生活は江戸時代と基本的に変わらず、20世紀に入って初めて変化しだしたことは容易に想像できる。しかし、それをリアルタイムで記録した資料は中々なかった。しかし、こういう視点から幕末〜明治初期の浮世絵を活用することが可能だと改めて気が付いた次第である。この時代の歴史、特に人々の生活や経済活動に関する歴史に関心のある人は、もっと浮世絵に記録されている情報を活かすことで新たな発見が生まれると思われる。

さて、私が見に行った日は仕事の関係で表参道に行く用事があり、ちょっと時間の余裕もあるという理由から選んだのだが、ちょうど学芸員による講演がある日であった。時間も合っていたので聞くことにした。去年の五島美術館以来という感じであるが、文化や風俗的なバックグラウンドも含めなかなかポイントを突いた解説だった。しかし客席は補助椅子も出るほどの満員。8割方が女性客で年齢層も幅広い。男性は異性装に性的好奇心を持つが、女性は異性装に知的好奇心を持つということだろうか。そういえばBLの世界も、本能より前頭葉をくすぐるものといえるし。

18/02

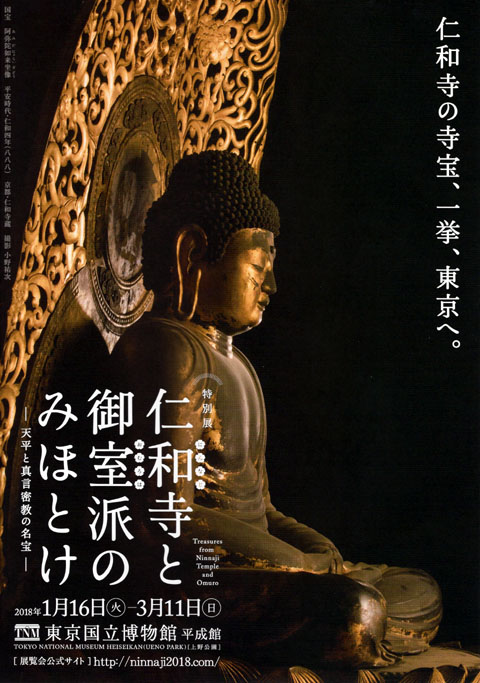

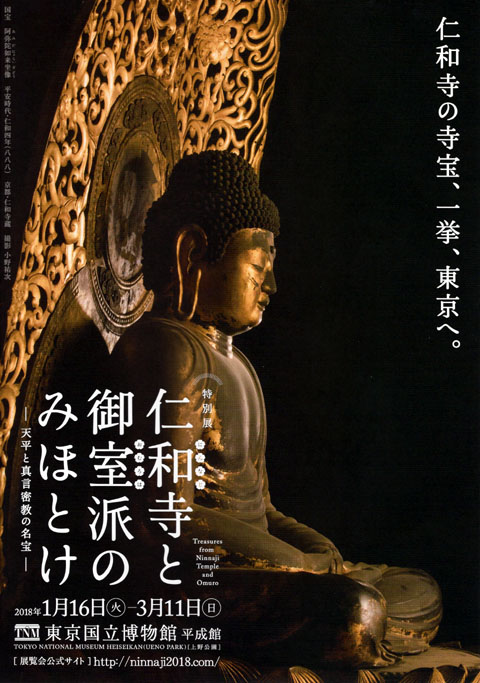

特別展 仁和寺と御室派のみほとけ -天平と真言密教の名宝-

東京国立博物館 上野

平安時代初期に光孝天皇が発願し次代の宇多天皇が完成させた仁和寺は、御室派の総本山として真言密教の主要寺院であるだけでなく、門跡寺院として歴代歴代門跡は法皇や法親王が務めてきた、皇室と深い関係を持つ寺である。この企画展は、仁和寺に伝わる密教関係・皇室関係の資料と、御室派の各寺院に伝わる名仏像を集め、仁和寺および真言宗御室派の歴史と全貌を見せる展覧会となっている。

会場は5部構成となっている。「第一章御室仁和寺の歴史」は、初代門跡の宇多法王以来の天皇・皇族との関わりと、空海以来の真言宗との関わりを示す資料を中心に展示している。多くの国宝・重要文化財を含む展示品は、どれも第一級の歴史資料ばかりで、日本史・仏教史の専門家でなくても聞いたことのあるような名前が次々と出てくる。もちろん、書画美術品としても素晴らしいものが多い。

「第二章修法の世界」は、密教総本山としての仁和寺にスポットライトを当て、御室派の「修法」の姿を仏像・法具や書画により描き出ている。特に皇室との深い関係から、皇室に関わる修法に使われた特別の名宝が多く伝えられており、それらを通じて御室派の持っていた特別で政治的な役割をしのぶことができる。

「第三章御室の宝蔵」は、御室派の名前の由来になったように、仁和寺には宇多法皇住居と生活の場があり、そこには多くの御物が置かれていた。これらの御物は宇多法皇の崩御と共に仁和寺の管理下に移され、仁和寺の宝蔵が成立した。以後、幾多の法親王などの宝物を加え、皇室の私寺の宝蔵として厳重に管理されてきた。このため、平安時代以降各時代の天皇の暮らしを忍ばせる資料も仁和寺には多く保存されている。

以上の3部が第一会場であり、ここからが第二会場となる。「第四章仁和寺の江戸再興と観音堂」は、応仁の乱の戦火に合い消失してしまった仁和寺は、真光院をベースに法脈は受け継いだものの、伽藍の再興には200年の時を待つ必要があった。江戸時代に入り覚深法親王は将軍家光の援助を得て、仁和寺の伽藍を再興させる。御所の建物も移築し今に続く姿が出来上がる。この章のハイライトは、安置仏を全て持ってきて、観音堂の内部を場内に再現したコーナーである。国立博物館の展示ではあまり見られない試みであり、インパクトも大きい。

「第五章御室派のみほとけ」は、1000年以上の長い歴史を経て現在全国に800近くあるという御室派の寺主要な院から、国宝・重要文化財などに指定されている秘仏を含めた、天平時代から鎌倉時代までの貴重な仏像を集め、一堂に展示している。霊験あらたかな仏像が肩を揃えて居並ぶさまは、一種独特な敬虔さがあふれ、さながらパワースポットである。博物館ながら「お参り」という気分になり、まさに平成の出開帳というべきだろうか。

ということで、お宝テンコ盛り。異常に内容の濃い、御利益も多そうな展覧会である。新人の篤い人は数珠を持って行った方がいいかもしれない。ところでそういうこともあるのか、平日の昼に行ったので客層はシニアが多く、この人達が解説のヘッドホンをしながらほとんど目をつぶった状態でゆっくり移動しているような感じ。おかげで普通に歩いていても、爺さんがボコボコぶつかってくる。これには参った。行く人は注意した方がいいかもしれない。

さて今回見学に行ったのは2月初頭であった。この展覧会の目玉の一つである江戸時代以来の東京での展示という、「本当に手が千本(1041本)ある」藤井寺の千手観音は2月後半からということで、まだ展示されていなかった。しかし実はこの千手観音、現地での生の御開帳の時間近で拝観している。5年ほど前、関西旅行の途中で息子が藤井寺を見に行きたがったので足を伸ばすと、なんと年に一回、一日だけある御開帳の日だったのだ。

なんか一年分の運を使い果たしたような感じもあるが、これはまんざら縁がないことではない。私の祖父は山口県出身であり、いくつかある藤井氏の家系としては周防藤井氏に属していることが判っている。そして実はこの周防藤井氏は他の瀬戸内海沿岸の藤井氏とは異なり、直接古代豪族の葛井氏に連なる家系なのだ。そういう意味では大阪の藤井寺は大祖先の菩提寺ということになる。余談ながら縁と繋がりを感じた瞬間であった。

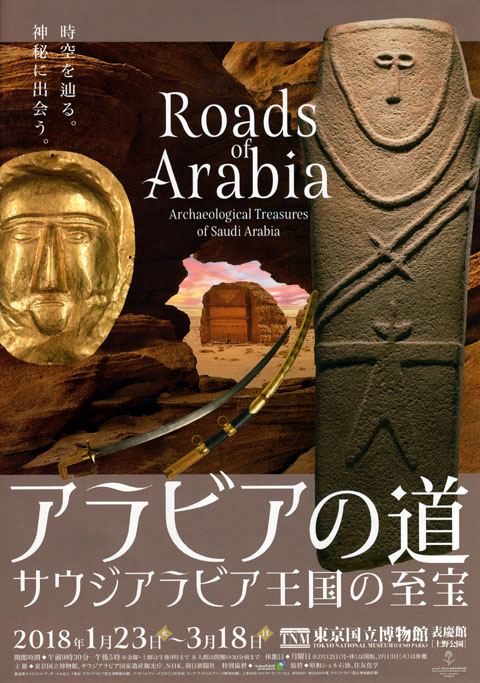

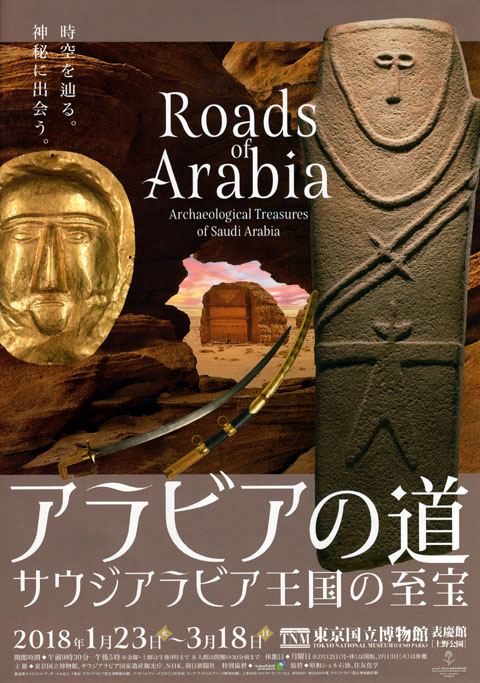

アラビアの道 サウジアラビア王国の至宝

さてこの時期、表慶館ではアラビア半島の新石器時代からの考古学的資料を展示する「アラビアの道 サウジアラビア王国の至宝」が行われている。ついでに見学したがこれも大変学ぶものが多い企画展であった。サウジアラビアの歴史というと、サウジアラビア王国の成立経緯もあり、「イスラム以降の歴史」が語られることが多い。しかし、世界古代文明に挟まれたエリアであり、アフリカ外に移動を始めた原始の人類が、最初に足跡を残したエリアでもある。当然、古くから人類の営みが行われていたはずである。

しかし多くの日本人、その中でもかなり歴史や考古学に造詣のある人でも、この地域のこの時代に関する知識はほとんど持っていないのが実情だ。当然古代文明間の交易は行われていたし、その物流・商流にとってはその時代から極めて重要な役割を持っていた。考えてみれば当然なのだが、全く知識のないミッシングリンクに情報が入ってくるというのは、極めて好奇心をくすぐられる。そして、こんな歳になってもそういうワクワクした体験ができるというのはスゴいことである。好奇心を刺激されたい人は、是非足を運ぶべきだろう。

18/01

神聖ローマ帝国皇帝 ルドルフ2世の驚異の世界展

Bunkamura ザ・ミュージアム 渋谷

神聖ローマ帝国皇帝であったルドルフ2世は、1583年に帝国の首都をウィーンからプラハに遷都し理想の王都を建設した。芸術と科学に関心が高かったルドルフ2世は、当時ヨーロッパで起こりつつあった新しい芸術や科学の流れにいち早く着目し、最先端の芸術作品や工芸品、博物学資料の収集を行い、当時最高水準の壮大なコレクションを築き上げた。

同時にに美術の大家や有名な科学者等を宮廷に呼び寄せ、独自の芸術文化をその宮廷に花開かせた。これとともに16世紀から17世紀にかけて、プラハは一躍ヨーロッパ文化の中心地となるとともに、欧州全体が現代につながる近世の新しい文化に入るスタートとなった。世界初の美術館・博物館を築いた稀代の「オタク皇帝」ルドルフ2世の世界観を、自身のコレクションを含む当時の作品や資料で再現する企画展である。

会場は、オーストリアハプスブルグ家の流れとプラハ遷都の様子を紹介する「ルドルフ2世とプラハ」、ティコ・ブラーエ、ヨハネス・ケプラーという稀代のお抱え学者により発展した天文学の業績を示す「拡大される世界」、独特な博物学的美術作品を集めた「収集される世界」、ヨーロッパ中から集まった宮廷画家の作品を展示する「変容する世界」、そして皇帝の博物館を再現する「驚異の部屋」の5部構成となっている。

16世紀半ば以前のイタリアルネッサンス、17世紀以降のオランダバロック絵画の間に挟まれ、比較的目にするチャンスの少ない1600年前後の美術が見られたり、ガリレオ以前の近代天文学揺籃期の資料が見られたりと、日本ではミッシングリンク的に触れるチャンスの少ない時代の生の作品や資料が見れるというのも面白いが、それ以上にヨーロッパ史という視点からも日本人が見落としがちな時代を再発見させてくれる展覧会であるのが興味深い。

それは、このような現象が起こったのはルドルフ2世の個人的な嗜好や資質という以上に、当時の時代背景やヨーロッパの地政学的な状況が大きく影響している。16〜17世紀は日本でも戦国時代が集結して徳川幕府が成立するなど、それまでの大航海時代が行き着くところまで行き着き、「世界史」としてのインタラクションがどの地域でも大きい影響を持つようになった時代である。当然、世界中の文物や情報がヨーロッパに集まり出す。

となると列強の世界戦略も、世界探検による早い者勝ち陣取り合戦から、世界の富をどう得てどう活用するかという経営合戦へと変化する。このためには地球上の状況を正しく把握するための情報の収集と分析がカギになる。博物学もその過程で生まれ発展してきた体系である。まさに、ヨーロッパに集まった文物や情報が臨界に達し、その内部から新しい時代への胎動が始まったものであることが理解できる。

さらに日本においては、この時代は日本が欧州中心の世界史に組み込まれた時代だからこそ、その直接的プレーヤーであるスペイン・ポルトガル・オランダ・英国といった西ヨーロッパの諸国の動向に関心が集まりがちである。しかし、中欧・東欧まで全ヨーロッパを視点に収めれば、ハプスブルク家による統一統治が実現した時代でもある。当然その王都には世界の情報が集まって当然だし、逆に中欧・東欧の方が中世においては科学の中心だったトルコなどアラブ圏に近いのである。

話は変わるが、建築などが代表的だが、チェコというのはポストモダンのそのさらに先とでもいうような、何がどうすればこういう発想が出てくるのか想像すらつかない、あまりに独自の文化を持っているので妙に惹かれるところがある。これもまた、あまりに早く近代文化が爛熟してしまったので、その後文化が貴腐化して他の追随を許さない境地に達したのだと考えられる。

プラハは、ヨーロッパ全体を収めたハプスブルグ帝国の王都だったし、その伝統が今に続いて今のプラハが、そしてチェコがあるのだということが、とてもよく理解できる展覧会である。チェコのマニアックさは、オタク王・マニア王であったルドルフ2世譲りの伝統なのだ。そういう意味では、東欧・中欧マニアの人にも是非お勧めしたいイベントである。

(c)2018 FUJII Yoshihiko よろず表現屋

「今月のギャラリー」にもどる

はじめにもどる

Gallery of this month-2018

Gallery of this month-2018