「超大衆社会・ニッポン」のメディア

1.大衆貴族の時代

【意識や行動からみた「二つの日本人」】

生活者の意識・行動の分析を行う時には、一般に、時系列変化を引き起こす要因として、時代効果(PERIOD)、年齢効果(AGE)、世代効果(COHORT)の3つを考える。「時代効果」とは、時代の変化とともに、その時生きている社会の全人口に対して、共通に影響する要因である。「年齢効果」とは、その社会においては時代・世代を問わず、特定年齢層に共通に見られる要因である。そして「世代効果」は、特定の年代に生まれた世代のみに見られ、時代や年齢に関わりなく、一生の間影響する要因である。この「世代効果」のみを抽出して分析する手法として、コーホート分析がある。コーホート分析のためには、時系列的に長期に渡って、同じ質問を各世代に対して調査したデータが必要になる。日本においては、ビデオリサーチが長年にわたって提供しているACR調査やMCR調査のデータを用いることで、意識や行動に関連するコーホート分析が可能になる。これらのデータをコーホート分析すると、重要な事実が浮びあがってくる。それは、こと日本の大衆について語る限り、情報行動や生活意識については、時代効果、年代効果より、世代効果がもっとも強く影響していることである。

このような視点から情報行動を分析すると、「世代効果」として、日本の社会には昭和30年生まれあたりを境として、二つの波があることがわかる。カツテ80年代には、起りつつあった価値観の変化をとらえ、既存の成人層と違う意識を持った若者を「新人類」と呼んだ。この時点では、この対立の構図は「中高年」対「若者」という、年代による違いとして捉えられていた。しかし、この対立の本質は、昭和30年代生まれ以降の「世代効果」に起因するものだった。当時は、コーホート分析を行うだけのデータの蓄積もなかったし、解析手法も不充分だったため、構造的違いが発見できなかったのだ。

その後、新人類世代が中高年となると、それはかつての「団塊的な中高年」とは、価値観のみならず、意識や行動においても決定的な違いを持つたまま社会の第一線に立つこととなった。この構造的な対立は、時代とともにより深刻化しているといえる。団塊以前の世代と、新人類以降の世代とでは、巷間でいわれるような「高度成長期を知るか知らないか」以上に、根本的な価値観の違いがある。『2007年問題』として話題となった団塊世代のリタイアは、異なる「世代効果」を背負った世代間での世代交代であり、日本社会の価値観の転換をもたらすことになった。

この両世代間の違いを端的に表すものは、それは「世の中に客観的に正しいことがある」と思っている団塊以前の世代と、「正しいか正しくないかは極めて主観的・個人的なことがらである」と思っている新人類以降の世代、という意識の違いである。団塊世代がリタイアするこれからの社会は、自分が「好きな」ほう「楽しい」ほうを、自由に選べるし、それが自分にとっての「正しいこと」になる社会になる。日本が民主主義社会である以上、当然、「みんながみんな「好き」で「楽しい」ものこそ、社会が選択すべきこと」ということになるのだ。

【刷り込みの違い】

このように、団塊以前の世代においては、世の中の真実は「客観的・絶対的なもの」として捉えるのに対し、新人類以降の世代では、世の中の真実は「主観的・相対的なもの」として捉えている。その理由は、情報に関するリタラシーが、この両世代の間で決定的に異なるためである。テレビに関するリテラシーは、各人が情報メディアに接するようになったときの情報環境によって規定される。二十世紀後半は、世界的に情報メディアの変化が激しい時代だった。このため、世代毎にメディア環境が全く異なる状況下で育つことになり、「世代効果」が強く現れる結果となった。今までの「メディア論」においては、ユーザーの情報メディア接触行動は一律と考えられてきたが、現代の日本社会では、世代毎に情報行動やメディア接触がかなり違うという点が、我々がコーホート分析から得た最大の成果である。

簡単にいってしまえば、「物心ついてからテレビが出てきた」か「物心ついた時にはもうテレビがあった」か、ということで情報に関するリタラシーは大きく違ってくるということである。団塊世代に代表される昭和20年代生まれの人たちが物心ついたころの日本は、食べることと同じく情報に飢えていた。その中で、テレビや新しいメディアが誕生することを、もの凄い期待と興奮で迎えた経験が刷り込まれている。それに比べて、新人類世代以降の世代は、生まれたときから家にテレビや電話があり、情報化が進んでいた時代に育った。つまり、あふれる情報に取り囲まれて育ち、情報の取り扱い方も経験的に会得しているのだ。さらに団塊Jr.世代になると、物心つくころには、機能の違いはあるが、パソコンや携帯など、現在の情報技術や情報環境がほとんど登場していた。すでに情報のコモディティ化がはじまっていた、とさえいえるだろう。団塊世代がかつて、クルマと同じように情報もワクワクするものとして捉えていたのに対して、クルマも電気釜も同じく日用品と捉えている団塊Jr.世代にとっては、情報もどこにでも転がっている当たり前のものとして見ているのだ。

同じく、生活環境も大きく異なる。団塊世代の生まれた昭和20年代は、出生数も多く、結果的に一つ屋根の下で「大家族・共同体」型の家庭生活を送らざるを得なかった。自分の部屋を持つことなど、この時点では夢のまた夢であった。しかし、高度成長がはじまり核家族化が急速に進んだ昭和30年代生まれになると、少子化が始まり、子供の頃から自室を持つ少年少女も少なくなくなった。これにより、自分のやりたいことは自分で決めるとともに、自分の好きなこと、楽しいことに忠実に生きようとする意識が醸成されたことも、想像に難くない。

これは、メディアに対する意識も大きく変化させる。長い間「天下の公器」として、その役割を果たしてきた新聞だが、若年層になるほど「新聞ブランド」への信頼感は薄れている。団塊世代は、個人間の意見・スタンスの違いこそあれ、新聞に載っていることは信じる点は共通している。だが新人類以降の世代では、新聞も数多くある情報源のひとつ、それも二次的な情報源としてしか見ていない傾向にある。この結果、世代毎に新聞に対する意識は大きく異なり、若い世代ほど、「新聞を介して社会とつながる」という意識が失われてきたのだ。

【「相対的な真実」を基準とした社会】

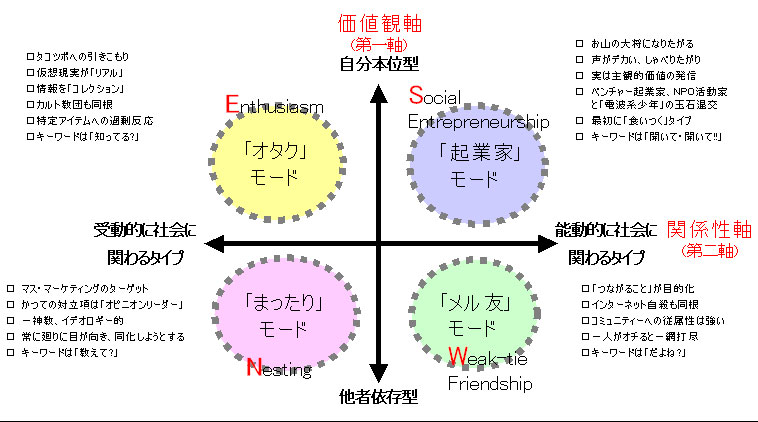

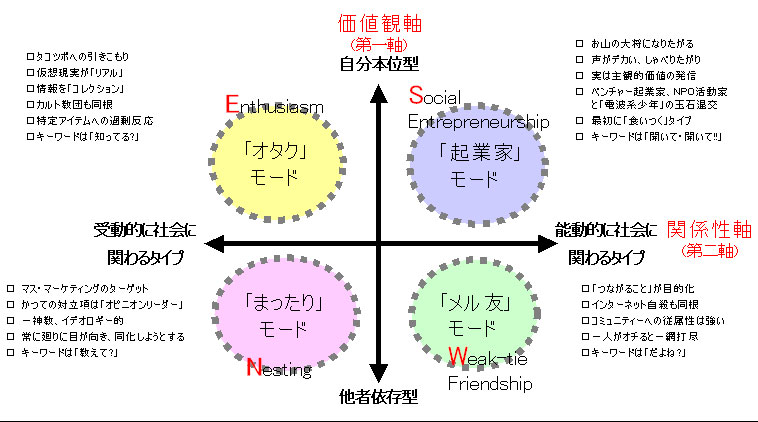

少なくとも、高度成長期までの日本社会は、「社会的に正しいものが存在する」ことを前提に成立していたといえるだろう。それに対し、80年代頃から「正しいかどうかは主観的・相対的」という世代が社会に出始めた。この結果、80年代、90年代を通して、二つの価値観がせめぎ合うという現象が見られた。そして今、「正しさとは主観的・相対的」という価値観が、社会のマジョリティーとなった。では、「主観的・相対的な真実」を元に構成される世の中とは、どんなものであろうか。今まで利用してきた生活者分析手法では、これを捉えることはできない。われわれは、このような価値観をもった生活者を分析する手法として、「NEWSセオリー」を開発した。これは、「真実」のよりどころをどこに求めるかを、図のように2つの軸から導き出される4つのモードに分類し、意識・行動を捉えるものである。

まず第一の軸は、「価値判断基準を自分の内部に置くか、外部に置くか」というものである。一方に、完全に主観的に自分の中の基準だけで、良い・悪い、正しい・正しくないを決めるヒトがいる。もう一方に、世の中の他者の考えや動向を参照して、良い・悪い、正しい・正しくないを決めるヒトがいる。これを縦軸にとる。次に第二の軸は、「主として情報を受信することで価値判断するか、自分から発信することで価値判断するか」というものである。これについては、世に流布している情報を集めて、自分なりに再構築して基準を作るタイプと、自分が思うところを、世の中に向って問うことで基準を作るタイプがある。これを横軸にとる。この結果、四つの象限に対応した、四つのモードが生まれる。

「外部基準で受信中心」なのが、「まったりモード」である。このモードは、世の中で定説になっていること、マジョリティーになっていることをもって、「自分にとって正しい」とする。結果的に、高度成長期の大衆層の意識とも、比較的近似したモードである。

「内部基準で受信中心」なのが、「オタクモード」である。このモードは、世の中にすでに流布している情報を徹底的に集め、その中から自分の価値観に適合するものだけを抽出するとともに、適合しないものを無視することで、「自分の美意識にあった社会」を再構築する。強い思い入れを持って社会を見つめている、ということもできるだろう。

「外部基準で発信中心」なのが、「メル友モード」である。このモードは、自分の思っていることに対し、ひたすら「他人からの同意」を求め、「そうだ」というリアクションひたすら積み重ねることで、「自分の正しさ」を認証をするモードである。女性においては、昔から多く見られる行動様式でもある。

「内部基準で発信中心」なのが、「起業家モード」である。このモードは、自分の考えを大声で発信さえできれば、それが聞かれようが聞かれまいが、「正しいという自信」が生まれるというモードである。いわば、ウソも百篇いえばホント、というタイプだ。

この4つのモードは、一人の人間の中でも、TPOによりいろいろ変化する。80年代にいわれた「価値観の多様化」とは、実は、この現象の端緒的な発露であり、正しくは「真実の相対化」であったのだ。

【これぞ「民主主義」の到達点】

「NEWSセオリー」で示されるように、百人百色の価値観があり、百人百色の真実があるのが、今の日本社会なのだ。かつての「常識」のように、世の中に絶対的に「正しいこと」があるワケではないし、「正しいこと」を決められるわけでもない。もちろん、結果として社会的なコンセンサスが生まれることは、決して稀ではない。だが、それはあくまでも創発的に「結果論」として生まれるもの。「正しさ」を決める基準やシナリオが、前もってあるワケではない。

人々が、一人一人のレベルで、個人的な「好き・楽しい」を追求した結果、社会全体として生まれた大きなうねりが、昨今の社会的トレンドである。これらは、あくまでも「結果」としてのみ存在するものであり、何かを求めて、戦略的に形成されたものではない。これは、気体の熱力学的な性質と似ている。個々の気体の分子は、一つ一つ全くバラバラな動きをしており、共通するものは何もない。しかし、その分子が莫大な数集まると、圧力や温度といったような、全体としての傾向を示す。まさに、「マス」の魔法が「意思」を生み出しているのだ。だが、そのうねりの中からマジョリティーを占めるものが生まれたとき、イデオロギー的な発想をする人たちからは、それが旧来の考え方にいう「客観的な正しいもの」と誤認されていることも事実である。

こういう有識者や知識人が「大衆」を語るとき、決って出てくるのが、「愚衆操作」という論点だ。大衆は操作することが不可能なほど、数が多すぎる。一人一人の意思や価値観は、バラバラでコントロールできない。しかし、マスとしての「大衆の意志」は存在する。それが何かを知ろうとせず、自分の意見を大衆に押し付けたいと思うヒトほど、「大衆が操作されている」といいたがる。大衆が「操作」されて動くように見えるのは、大衆の声なき声としての「意志」を汲み上げ、代弁したときに限られる。それは、声の大きい側が大衆に動かされているにすぎない。

これは、大衆につきものの「ウワサ」についても同様である。ある話題がウワサとなるかならないかは、大衆の側にかかっている。大衆一人一人の心の中には、「もしかして、そうじゃないかな」というイメージがあり、そこにフィットする「お話」だけが、ウワサとなれるのだ。ウワサを流す側の意図は一切関係なく、ただ大衆の側の期待や潜在意識だけが影響する。このスイートスポットにハマってこそ、「お話」はウワサとなれる。都合のいいウワサを流そうとしても、そうは問屋がおろさないのだ。

実は90年代以降、このように「大衆の数」が、まさしく「主権」を担保し、世の中を動かしてゆくものとなった。もしかすると、これこそ「戦後の民主主義」が求めてやまなかった社会かもしれない。これとともに、「マス」の意味が変化した。「少数のリーダー」VS.「多数のフォロワー」という構図の中でのフォロワーとしての「マス」ではなく、数の多いほうが「主権者」という意味での「マス」となったのだ。全体としての意思こそ持たないが、社会を左右する主権を持った「マス」。これを「大衆貴族」と呼ぼう。そして「大衆貴族」が跋扈する社会が、「超大衆社会」である。

【「超大衆社会」ニッポン】

こうして人類世界ではじめて、日本は「超大衆社会」へと到達した。アメリカ合衆国の社会もかなり近い要素があるが、あちらは根深いところに人種や階層間の対立があり、「エンターテイメント」や「戦争」ヘの熱狂ならいざ知らす、あらゆる問題に対して、国全体で「マス」としての意思が持てるワケではない。「超大衆社会」とは、現象面から見ると、「大衆が好きなこと、楽しいこと、気持ちいいこと」が、即、「正しいこと、社会の真理」であるとされる社会である。こういう社会では、理性や論理は意味を持たない。好き嫌いとか、楽しい楽しくないを、ロジカルに判断するヒトなどいない。こういう社会で流れを決めるのは、気分や勢いだけである。

だから、深く考えてもはじまらない。じっくり練り上げた芸だからといって、期待通りウケてくれるワケではない。その反対に、ちょっとした一言でも、ウケさえすれば、ドッと盛りあがる。「超大衆社会」を理解するカギは、この刹那性を受け入れ、理解するところにある。二十一世紀に入って以来、2002年のワールドカップ現象や、2006年の小泉劇場のように、かつての社会の仕組みを捉える視点では、理解できないトレンドが増えている。これもまた、世の中の基調が超大衆社会となったことに基づいている。

こういう時代に、マスから支持されるためには、オピニオンを主張するジャーナリズムのような手法は意味を持たない。徹底して受け手側の動機・嗜好にすり寄ったものにならなくてはならない。ここをはきちがえると、リーチが取れず、マスとして成り立たない。そのカギとなるものは、「コモディティー化」である。今は、昔と違って、少数のオピニオンリーダーがいるわけではない。一人一人の大衆が、選択権・決定権を持っている買い手市場である。なにより彼らの琴線に触れ、数を取ること重要なのだ。低俗でも、おちゃらけでも、「見たいものは見たい」のである。コモディティ化してこそ、今後もマスメディアは成立する。

さて、21世紀に入って以来、ジャパニメーションや裏原宿など、日本のポップカルチャーやストリートカルチャーが世界で注目されている。これらは、ハイブローな「文化」ではなく、大衆の支持でボトムアップ的にできあがったものだ。これらのカルチャーがパワーを持ち、世界的な人気を博する理由も、ここまで大衆が中心になって文化をドライブする社会は、人類史上かつてなかったからに他ならない。

そういえば、19世紀のヨーロッパにジャポニズムのブームを巻き起こした江戸文化も、浮世絵に代表されるように、公家や武家の文化ではなく、江戸時代の庶民が支え・発展した文化であった。近世以降の日本においては、タテマエとホンネの乖離における「ホンネの担い手」は、常に庶民・大衆であった。そういう意味では、昨今の欧米での日本のポップカルチャーブームは、ジャポニズムの直系の子孫である。こういうバックグラウンドを持っている日本だからこそ、「超大衆社会」に到達できたということもできる。そういう意味では、この状況こそ、20世紀を通して、「近代化」という名の元に、日本の庶民が夢見てきたことということができるのではないだろうか。それが崇高な価値観かどうかは別として。

2.メディアは大衆貴族の奴隷か

【「純粋消費者」としての大衆】

「大衆貴族」により構成される、「超大衆社会」としてのニッポン。その特徴は、マーケティングという視点から注目することで、一段とくっきり浮き上がる。かつて、高度成長期においては、人々は商品でもサービスでも、あらゆる面で飢えていた。もちろん、字義通り「腹いっぱい喰いたい」という欲望にも満ち溢れていた。この時代においては、モノさえマーケットに並べれば、それこそコピー商品でもB級商品でも飛ぶように売れる、完全な「売り手市場」だった。この初期体験が元凶となり、日本においては長らく、製造主導による「プロダクト・アウト」が、マーケティングの基本となっていた。

これに対し、ドルショック・オイルショック以降の「安定成長期」に入ると、流石に「どんなモノでも、そこにありさえすれば売れる時代」は終わった。メーカーにおける製造主導的なマインドは変わらなかったものの、マーケティングにおいては、マーケットが求めているモノ、マーケットが付加価値を感じるモノを率先して生産すべきであるという「マーケット・イン」的なスタンスが求められるようになり、「買い手市場」的な性格も加わった。メーカー主導ではあるものの、「生活者に受け入れられる商品づくり」が常識となった。この時点で注目されたのが、先進的消費者、オピニオンリーダー的な消費者であった。まだこの時代では、消費者の中で、旧来同様の「少数のリーダー・多数のフォロワー」的な関係が成り立っていたからだ。当時、そういうリーダー的消費者は「プロシューマ」などと呼ばれ、この層をつかむことがマーケティングの課題とされた。この状況は、90年代、バブル崩壊後の「失われた10年」まで続いた。

しかし金融危機以降、その構造は決定的に変化する。「真実は主観的・相対的」とする生活者が、アクティブな消費者の過半数を占めるようになると、マーケティングにおいても、本来の意味での市場原理が機能するようになる。すなわち、個々の消費者は、それぞれ別の価値観、別の思い入れでその商品を購入するが、結果としてマーケットのマジョリティーに支持された商品が、マーケットの勝者となり、そのままナダレ的にシェアを獲得する、という現象が一般化した。

この構図においては、生活者は、製造のフェーズからは全く切り離された「純粋消費者」である。そこにあるモノを「買うか買わないか」という一点でマーケットに参加し、その結果として数によりマーケットの帰趨を制する。また彼ら・彼女らは、生産プロセスに関わろうとも、意見を反映してもらおうともしない。自分の意思を商品やサービスに反映させるには、購買行動そのものでモノ申せば充分なことをよく知っているからだ。ここに、完全な意味での市場原理にもとづく、「買い手市場」が成立した。彼らは、常に自分のやることが一番正しいと信じ、生産することなくひたすら消費する。21世紀の大衆は、まさに純粋消費者たるがゆえに、今によみがえったギリシャ市民のような「貴族」である。これとともに、日本は「生産主導型の国家」から「消費主導型の国家」へ、完全な変貌を遂げたということができる。

【「おたく」と「オタク」 その1クリエイターとしての「おたく」】

このところ、「オタク」が商売になるご時世となったといわれている。実は、この「オタク市場」の興隆こそ、「純粋消費者」が主導するマーケットの典型例である。そこで、昨今のアキバに代表される「オタク・マーケット」を例に、「純粋消費者」および「純粋消費者に主導されるマーケット」とはどんなものかを見ていきたいと思う。一口に「オタク」といっても、一般の読者の方々は、昨今それがマスになってから知ったヒトがほとんどだと思うので、その「前史」から語りはじめる必要があるだろう。

アニメやフィギュアなど、いま「オタク」アイテムとされている領域は、すでに70年代半ばから、「おたく」と呼ばれる人たちが開拓してきた分野である。「オタク」の前には「おたく」がいた。そして、先駆者たる「おたく」と、いま巷に溢れる「オタク」とは似て非なるどころか、当人にとっては「対立」する概念なのだ。この構図を知らなくては、「オタク」をターゲットとしたマーケットの問題を理解することはできない。

この決定的な相違は、「オタク」は単に消費者だが、「おたく」は創るヒトという点にある。「おたく」の特徴は、趣味にしろ文化にしろ「クリエーターと消費者が同じ次元で存在する」ところにある。「おたく」は、観客ではなくプレイヤーであり、対象となる領域自体も、自身でクリエイトする。これが、純粋に与えられたもの消費するだけの「オタク」とは決定的に異なる。「おたく」は、自らがクリエイターと規定するがゆえに、外側から与えられたものをコレクションするだけの人たちを軽蔑する。

そもそも、そういう「アンチ・マス」の構図自体が、オルタナティブ・カルチャーとしての「おたく」を成り立たせてきた。自分たちは、一般大衆とは違う価値観を持っている。そしてそれをカタチとして具現化するだけの「才能」も持っている。これが「おたく」の誇りを生み出している。実は「おたく」は、「オタク」が大嫌いである。その商業主義的な臭いを嗅ぎ取り、バカにしているからだ。

そういう意味では、「コミケ」こそ「おたく」の原点だ。コミケ自体は、今でもますます拡大しながら続いている。しかし、元来コミケは同人誌を「買いに行く」ところではなく、あくまでも同人誌を「売りに行く」ところだった。第一義的に、「自分の作品を発表する場」であり、そのついでに「他人の作品も買う」と場だったのだ。ある種、レベルはさておき、全国津々浦々の高校球児とそのOBが、「甲子園」を支えていたように、有象無象の「自称マンガ家」たちが、コミケを支えていた。

「おたく」から「オタク」への変化は、それが「純粋消費者」の発生と機を一にする以上、90年代半ば以降に起ったものである。まさに90年代後半が、純粋消費社会への転換点だった。Windows95の登場で、パソコンは「ワクワクする魔法のハコ」から、実用的な道具になってしまった。エヴァンゲリオンのヒットとともに、アニメは表現者を目指すクリエイターの世界から、金儲けを目指す投資家の世界となってしまった。この時代に、才能の問題から「おたく」になりきれず、かといってまだ時代は「オタク」を認めてはいなかったため、居場所を失った青年が起こした象徴的な事件が、「宮崎勤事件」といえないだろうか。

【「おたく」と「オタク」 その2「オタク」が拓いたマス・マーケット】

「オタク」の商業主義的なパワーの前には、基本的に「手作り」を尊重する「おたく」はモノの数ではない。ましてや、市場においてはほとんど存在感を持ち得ない。かくして、「おたく・マーケティング」は、極めて限られたホビーの世界などで細々と続いているものになった。その代わり現れてきたのは、「オタク」をターゲットした、マス・マーケティングの一種としての「オタク・マーケティング」である。全国津々浦々のコンビニでは、食玩の大人買いがアタりまえのように行われ、その象徴として世界の秋葉原が「萌えの百貨店」となる。こういうカルチャーは、純粋消費者としての「オタク」があってはじめて成り立つ。「おたく」ではなく「オタク」の登場と共に、「コダわり市場」は活性化し、巨大化した。もちろん今でも「おたく」な人たちは、元祖おたく世代である40代、50代を中心に存在し続けてはいる。しかし、圧倒的な「オタク」の数の前に、少数派に転落してしまった。いまや世界的にも、「otaku」といえば、「おたく」ではなく、「オタク」のコトになった。

80年代の「おたく」から00年代の「オタク」への変化を、市場の規模や構造という面から考えてみよう。「おたく」の時代には、「おたく」とはクリエーターに他ならなかった。コミケとはなにより、自作のコミックスの「発表」の場だったのだ。その分、濃いマーケットだったが、市場規模は最大でも100〜300億程度といわれていた。それも直接の同人誌やソフトの売上以上に、印刷会社や交通機関といった周辺市場への波及効果の方が大きかったと考えられる。しかし、今世紀になって沸き起こった「オタク」の時代に入ると、「おたく」文化の「純粋消費者」が大量に生まれた。「おたく」とは違い、「オタク」市場として数千億の巨大マーケットが形成される。当然、「オタク」関連グッズには、メジャーな企業が参入するし、その販路もコンビニやスーパーといった一般向けのチャネルが利用されるようになる。その一方で、コミケも「同人誌を売る」場となり、一般の商業誌と肩を並べる売上を記録するものも現れる。

この構造は、情報メディアのコンテンツやサービスでも全く同じである。そのテイクオフ期から成長期までの変化を振りかえると、高度なリタラシーと発信すべき情報を持った、一部の「情報エリート」が、発信者=消費者として主導していた段階がまずある。しかし、このままでは利用者はひろがらない。自ら発信するタイプのユーザーではなく、まったりと暇つぶしに利用するユーザーが中心となってはじめて、圧倒的多数の生活者を集めることができるようになり、マスレベルに「普及」するのだ。ちょっと前にブームだったBlogもそうだったし、一時話題になったSNSも同じ道をたどった。ビジネスのツールと期待された「スマートフォン」も、暇潰しの道具としての「スマホ」になって売れ筋となった。昨今はやりだした「Facebook」も、「普及・定着」するためには、このジレンマを受け入れる必要がある。多くの有識者、学識者たちは、初期型の「知的水準の高いメンバーにより繰り広げられるネットワーク」に対するノスタルジーと思い入れが強すぎるが、大衆化した段階で、全く違うものになっていることを知るべきだ。というより、全く違う接し方、楽しみ方が「発見」されたからこそ、「大衆化」したというべきだろうか。こと、コンテンツやエンターテイメントという領域では、これは王道である。そして、この2〜30年の経験からいえば、こと情報に関することは全て、この法則がなりたつ。この「超大衆社会」での情報消費の掟を理解したものだけが、この世界での成功者となる。

【コンテンツ消費者としての「大衆貴族」】

純粋消費者がマーケットの動向を決めるようになった現在では、情報メディアやコミュニケーションの動向においても、メディアやコンテンツの「純粋消費者」がどう振舞うのかが極めて重要な問題になる。いままでのメディア論では、プロダクト・アウト的な、情報の発信者がどうコンテンツやサービスと関わるのか、という視点が重視されてきた。この延長上で、CGMなどインタラクティブメディアにおけるサービスについては、「発信者でも消費者でもある」という、曖昧なユーザー像を前提に議論を進めることが多かった。少なくとも、80年代以降の日本のメディア論、ネットワーク社会論においてはそうだった。

確かに、限られた層だけがそのコンテンツやサービスに接する創成期においては、極めて高度なリタラシーが要求される。このため、このようなユーザー像を前提としても、「あたらずとも遠からじ」という感じには収まっている。しかし、普及・実用化が進んだ状況においては、ユーザーのあり方を創成期と同じように捉えることはできない。その視点の切り替えこそが、情報の純粋消費者を前提とした、「超大衆社会」における情報消費を解くカギとなる。

そもそも、情報の発信者と消費者とは、単に情報との関係性というだけでなく、求められる能力や人間のあり方からして根本的にちがう。この両者は、非可逆的な関係である。もちろんNEWSセオリーで示されるように、クリエーターである映画の監督が、一方で大のラーメン党であり、グルメ番組でラーメン屋が紹介されるとすぐにでも食べに行きたくなるミーハーだ、とかいうように、一人の人間がジャンルにより発信者になったり、消費者になったりすることもある。だが、ここで問題にしているのは、数として圧倒的に多数の、情報に関しては、ほぼ全ての局面で「純粋消費者」である人たちの動向である。

「大衆貴族」の時代においては、ある領域の「マス化」とは、その領域において「純粋消費者」が市場のマジョリティーを占めるようになり、彼ら・彼女らをターゲットとした「マスベースの生産」が成り立つようになることである。情報メディア、情報ビジネスの「大衆化」、「マス化」においても、この構図は全く変らない。情報社会の大衆化とは、情報の発信者が増えることではなく、情報の純粋消費者が大量発生し、その層をベースにした「マスビジネス」が成り立つことに他ならない。

このように「大衆化」とは、消費者が増えることである。あくまでもクリエーターは少数のままであるが、その消費者が圧倒多数となるのだ。特に情報サービスやコンテンツは、無形の情報データをもとにしているため、リアルな形のあるモノ作り以上に、消費者がマス化することによるビジネス上のメリットは大きい。パソコン用のソフトや映画のパッケージソフトなど、この十数年で、価格の桁が一つ下がってしまったのは、まさしくこの「需要の大衆化」の賜物である。社会の情報化が進むと、「一億総発信者」になる、というのは幻想に過ぎない。社会が高度に情報化する前に、マーケットが純然たる「買い手市場」になり、消費者の求めるものに作り手・送り手が合わせるしかない時代に突入していることを、充分に噛み締めるべきだろう。

【大衆貴族時代の「強いメディア」の条件】

古代ギリシャにおいてそうであったように、超大衆社会では、生産者は消費者としての大衆貴族の奴隷である。大衆貴族が消費する「コンテクスト」を提供するメディアも、まさに彼らの奴隷なのだ。ここでは主従関係ははっきりしている。メディアが大衆を作るのではなく、大衆がメディアを選ぶ時代である。受け手にとって、全ての情報、全てのコンテンツは等価である。「オピニオンリーダー」などあり得ない。「大衆貴族」は、その中から、好きなもの、楽しいものをえらんでいるだけだ。しかし、結果的には選ばれないコンテンツのほうが余程多い。映画でもテレビでも、ヒットは極めて難しく、多くのコンテンツは死屍類類ではないか。メディアはコンテンツを流通させるインフラやチャネルを持っているから強いのではなく、大衆に選ばれて初めて強くなれるのだ。

現場のテレビマンは、最近の生活者、特に40代以下の人達が、「正しい正しくない」ではなく「好きか嫌いか」「面白いか面白くないか」でメディア・コンテンツを選ぶことをよく知っている。だからこそ熾烈な競争を繰り返す。いかに送り手が「正しい」と思っても、「嫌い」「つまらない」と思われたら、逃げられてしまう。テレビでザッピングが起こる理由も、ここにある。ザッピングとは、キライなもの、つまらないものが出てきたときに、ひたすら好きなもの、楽しいものを探す行動。本編とCMの別なく、「見たいものは見たい」、「見たくないものは見たくない」、と、どんどん変えていくのだ。

免許が利権であったのは、オピニオンリーダーが存在し得た高度成長期のことである。大衆貴族の時代、メディアはメディアとして君臨することはできず、大衆の従属物としてしか存在し得ない。とはいっても、テレビはザッピングをされても、面白いコンテンツさえ提供できれば、また翌日はスイッチを入れ、チャンネルをあわせてもらえる、しかし新聞は、契約しなくなったら読んでもらえない。そこがテレビとの違いといえる。いまやコンテンツは、理屈で選ばれるわけではない。「正しい正しくない」の議論から脱する、「脱ジャーナリズム」こそが、メディアの最大の課題といえるだろう。

最近、WOMマーケティングが、話題となっている。しかし、そもそもテレビに代表されるマスメディア自体、口コミとのキャッチボールによる情報の循環でヒットを生みだすシステムとなっている。司会みのもんた氏と、視聴者の主婦層の反応がいい例だ。「○○が健康に良い」とテレビで言えば、それが口コミになり、スーパーに平積みになる。今度はそれが口コミで広がるのを、さらに番組が取り上げる。強いのは、このような循環を生み出す力である。こうなると、それが本当に健康に良いのかどうかすら、もはや問題ではない。人々は、うまく口コミを喚起する、「話題性を提供できる」メディアに引き付けられるのだ。拾い上げては編集して投げかけ、その波紋をもう一度拾い上げ……、のくりかえしという、口コミとの共犯関係を作れるかどうかがヒットのポイントである。ヒットを創り出せるかどうかは、クリエーターの才能にかかっているのだが、「大衆が選ぶ」大衆貴族の時代においては、ことマスメディアに関する限り、ネタを「拾ってくる」編集型のクリエーターのほうが、ネタを「ひねり出す」創作型のクリエーターよりヒットに近いところにいるのは間違いない。

3.私たちの中の「マス」は、「まったり」を求める

【マスとしてのわたし、マニアとしてのわたし】

昭和30年代以降に生まれた、「正しいかどうかは主観的・相対的」と思う世代においては、NEWSセオリーで分析できるように、時と対象、コンテクストによって、対応すべきモードが変わり、自分がよって立つ基準も変化する。かつては、類型論でパーソナリティーを語ることができたが、このようなモードチェンジが頻繁に起きる状況では、各TPO、各モード毎のパーソナリティーを考えなくてはいけない。昨今、表面的な「キャラ」で相手の性格を捉える一方、本人も、特定の集団の中では、つとめて特定の「キャラ」を演じる傾向が強くなっている。これもまた、人間が類型ではなく、時と場合によりモードチェンジがある時代が生み出した状況ということができる。実際、同じ人間でも、違うグループの中では全く異なる「キャラ」を演じることも多く、これはTPOによるモードチェンジとも密接な関係があると考えられる。

基本的には相対立する、純粋消費者の「オタク」と、クリエイターの「おたく」。しかし、鉄道については「おたく」だが、アニメについて「オタク」というように、一人の中でも両面があって当然である。すべての面で「おたく」であったのでは、時間とエネルギーがいくらあっても足りなくなってしまう。「選択と集中」により、私の中でのモードチェンジができるからこそ、本当に好きなことに没入できるのだ。かつては、「木枯し紋次郎」ではないが、類型としてのオルタナティブ型人間というのがいた。このタイプは団塊世代などに見られるが、何に対しても斜に構え、ニヒルに個人としての自分を主張する。しかし、モードで語るのなら、ある領域においてどんなにマニアックだったとしても、別の領域においては極めて迎合的なところがあってもいい。基本的に周りに合わせて生活していても、ある領域においてはコダわりを持っていてもいい。これが矛盾することなく、両立しているのが、昭和30年代以降生まれの特徴である。

多くの局面で「マスとしての私」がまったりしていられるからこそ、「マニアとしての私」に没入するエネルギーとリソースが生まれるのだ。個性あふれるアーティストやクリエーターも、カップ麺が好きとか、意外と没個性な一面も持っているものだ。みんな「夏は花火大会」。みんな「とりあえずビール」。みんな「ぼくもそれ、もう一つお願い」。みんなと一緒は、けっこう楽だし、誰にも気持ち良いものなのだ。

今のF1、M1以降の「オリてる世代」、「格好つけない世代」は、無理せず、自分の好きなものを素直に好きといえるところに特徴がある。かつて「一億総中流」の時代には、上昇指向を持ち、みんな無理して高止まりすることで横並びが生まれ、そこにマスが生まれた。が今は、みんな無理せず降りて一番楽なものを選ぶからこそ、結果的に誰もが同じ横並びになり、そこにマスが生まれてくる。21世紀の「マス」は、ここが違う。ステーキに、パンではなくライス、ナイフフォークではなくお箸、と躊躇なく選べる時代だからこそ、いちばんまったりできるホンネがマスになる。発生メカニズムは全く違うが、ヴォリュームゾーンがあることで、そこにビジネスチャンスが生まれる、ということにおいては全く同じ。まさに、「階層化・みんなでオリれば・恐くない」ということなのだ。

【大衆はテクノロジーを飲み込む】

こと大衆レベルでは、新しい技術や製品が、新しいニーズを生むということはない。あきらめていたものを顕在化させることはあっても、それ以上のものではない。例えば、『ワンセグ携帯』を持っているからといって、観たくない番組を観ることは絶対にない。テレビ機能のスイッチを入れるのは、近くにテレビ受像機がなかったために観られなかったものを観るときか、ヒマでしょうがないので、何か面白い番組でもやっていないかというときだけだ。後者の場合、面白い番組がなければ、スイッチは切られてしまう。ところが、技術者はあまりそういう発想をしない。新しい技術や製品が、新しい需要を生むと考えることが多い。これは重大な勘違いだ。一見新しい商品・サービスが出てくると、新しいニーズが生まれるような気がするが、大衆レベルではそのようなことは絶対にない。潜在的なニーズが顕在化することはあっても、全くないニーズが新たに生まれることはないのだ。この点を踏まえず、取らぬ狸の皮算用となってしまった製品やシステムがなんと多いことか。インフラは変わっても、ユーザーの心は変わらないということを肝に命ずべきである。

そういう意味では、新しい製品がヒットし受け入れられる前提としては、新しい製品により財の性質がシフトするのではなく、先に財の性質がシフトしており、それに合った新たな製品やサービスが登場することが必要となる。電話の大衆化を例に、このプロセスをみてみよう。一般に、耐久消費財や社会インフラは、そのコストやリタラシー等の面から、最初「公共財」として登場し、順次「世帯財」「個人財」とシフトすることにより普及する。テレビが、1950年代に街頭テレビやソバ屋の店頭からはじまり、60年代に個人宅の居間に置かれ、70年代にポータブル化で個室に置かれたプロセスなどはその典型である。電話もまた、「公衆財」「世帯財」「個人財」とシフトして普及した。問題は「世帯財」から「個人財」へのシフトのタイムラグである。巷間語られるように、電話は携帯電話が登場してはじめて個人財になったのではない。すでに電話というサービスが個人財になっていたところに携帯が登場したからこそ、価格の低下と共に、爆発的に携帯電話がヒットした。

団塊世代においては、下宿する学生がまず購入したのはテレビだったが、昭和30年代以降に生まれた世代が大学生になる1970年代半ばには、真っ先に購入するのは電話になる。テレビと電話では、個人財になるのに10年程度のタイムラグがあることになる。特に1978年に加入電話回線の積滞が一掃し、窓口で申し込めばすぐ開通するようになったことで、既存の一戸建て世帯の中でも、個室に2本目を引くことも珍しくなくなる。この事例から「今の40代以下では、初めから電話は個人財」であり、だからこそ携帯ブームが起ったことがわかる。またかつて、会社名義の携帯電話の利用が始まったとき、他人の「社用携帯電話」を取るか取らないが議論になった。団塊世代以上にとっては、もともと電話は公衆財という意識があり「取る」ヒトが多かったが、新人類以下の若い世代は個人財という意識が強く、「取るべきではない」という意見が多かったことも記憶に新しい。これとともに、若い世代では電話におけるコミュニケーションの目的と手段が大きく変化し、上の世代ほど「電話」は「手段」なのが、若い世代ほど「ケータイをいじること」がコミュニケーションの目的化している。もっとも30歳以下では、もはや固定電話を知らない層も現れているのだが。

【大衆がメディアを選ぶ】

猟奇的な殺人事件やワイセツ事件等が起きると、決まって問題にされるのが、ゲームソフトやアダルト向けのヴィデオソフト、あるいはマニアックなインターネットサイトの影響である。しかし、本当に事件の責任は、それらのメディアやコンテンツにあるのだろうか。そもそもコンテンツは、大衆に対し何かを教唆するような影響力を持っていない。このような論調は、あきらかにメディアやコンテンツに対して「買い被り過ぎ」なのだ。たとえば、ホモセクシュアルに関するコンテンツを考えてみよう。ホモセクシュアル関係のコンテンツは、ヴィデオや雑誌をはじめ、昔からたくさんあるし、インターネットのサイトも盛んだ。さらに、広義のメディアを考えれば、そういう嗜好を持った人たちが多く集まる店や街もある。では、考えてもらいたい。こういう情報の氾濫が、ホモセクシュアル人口を増やしているのだろうか。もちろん、一人で悶々と悩んでいたヒトが、世の中には同じ嗜好を持ったヒトがいることに勇気付けられ、堂々とカミングアウトする、ということはあるかもしれない。しかし、これは潜在人口が顕在化しただけである。そもそもノンケな男性が、情報に触れることによって「開眼」し、新たに「その道」に萌えだす、ということはあり得ない。それ以前に、そのケのない男性が、そういうコンテンツに喜んで接すること自体あり得ないではないか。コンテンツの影響力など、この程度のものなのだ。

さて、こういう論調をしたがる「識者」は、決まって団塊世代以上か、あるいはそれと同種のメンタリティーを持った人々である。こういう発想をする裏には、メディアリテラシーの違いがある。すでに述べたように、日本社会においては、昭和20年代以前生まれの層と、昭和30年代以降に生まれた層で「自分にとってのメディアやコンテンツの意味」が決定的に異なる。団塊世代が代表的とも言える、昭和20年代以前生まれの層は、そもそも世の中に「正義」や「真実」を代表する軸が存在すると信じており、メディアやコンテンツを、その「軸」を具現化するものとして捉えている。まさに、メディアが言うことが「正しい軸」なのだ。「外部の価値観を「拠り所」として、自己を正当化する」にあたって、メディアは「正義」や「真実」の基準になる。だからこの世代は、無類の「情報好き」だ。基本的にメディアを信じ、情報とあれば集めて受け入れ、自分の行動の基準にする。

一方、新人類世代以降の世代においては、自分に都合のいい情報は、自分の「正義」や「真実」を補強するものとして受け入れるが、自分の主観にとって都合の悪い情報は、無視して触れないようにする。このように、昭和30年代以降に生まれた層においては、そもそも興味のない情報にアクセスすることはあり得ない。そういうコンテンツが世の中にあるからといって、興味がなければ、一生触れることはない。これでは、いくらドギツくエゲツないコンテンツがあったとしても、そもそもそのジャンルに興味のない人間がそれを見ることはなく、影響を与えることもありえない。まさに、これは、もう一つの「2007年問題」だった。メディアに載ったり、コンテンツになったりしたというだけで、社会的影響力を感じるという、団塊的メンタリティーを持った層は、社会の一線からリタイアしてしまう。これからの社会を動かすのは、「正義」や「真実」を「主観」で語る層だ。

【大衆は「操作」できない】

言論界や学界(あえてこういう表現をとるが)に属する人たちが、大衆とメディアをめぐる議論になると、決って語るのが「メディアが大衆の世論を操作する」ということである。では、ほんとうに大衆とは「操作できる」ものなのか。コンテンツ業界や広告業界で仕事をしているヒトなら、これがそんな簡単なハナシではないことは身にしみてわかっているだろう。それができたなら、「ヒット」は簡単なはずだが、そうは問屋がおろさないのが大衆なのだ。たとえば、テレビの番組について考えてみればいい。視聴者にアクセスできるという意味では、各チャンネルとも条件は一緒だ。東京では、ネットワークの地上波でも7つのチャンネルがあるので、少なくともこの7つの番組は、同じように視聴者に「訴える」コトができるハズだ。大衆にアクセスできれば世論が操作でき支持されるのなら、7つが7つ、どれも同じようにヒットするはずだ。だがこの中で、ヒットするのはひとつかふたつ。あとは低視聴率で打ち切られてしまうのが現実ではないか。

このように、いかに大量に情報のシャワーを降らしたところで、それが即、世論になることはない。インフラやメディアは「手段」にこそなれ、それがあるだけで世論を操作したり、ヒットをしたりできるわけではない。大事なのは、コンテンツ、中身なのだ。中身が大衆の心と共鳴してはじめて、ヒットする。これは裏返せば、人々の心に、情報の中身をあわせない限り、世論の操作などできるワケがないということになる。ある程度、送り手の側にいる人間なら、コンテンツの競争の激しさはイヤというほど知っているだろう。現場の第一線で熾烈な視聴率競争をしている人間は、そんな「メディアの神話」などハナから信じていない。もっとも、現場から遠ざかってしまった一部の放送局トップなら、未だに勘違いしている可能性もあるが。その反対に、一般「大衆」の中には、メディアや権力による「情報操作」が可能と信じている傾向がある。それは、大衆一人一人が、自分の中に価値基準がなく、廻りの人間が何をやっているかを過度に気にしているがゆえの思い込みだろう。

確かに、一人一人については、その通りだろう。「みんながやっている」と言われれば、気になって自分もやってしまう。しかし、大衆の本質は、そういう「1対n」の関係にあるのではない。大衆に属する個人がそれぞれ、インタラクションを持っているところにある。まさに「n対n」の関係が形作られている点だ。大衆は、「みんながみんな、「となりの芝は青い」とばかりに、相互に気にし合う状態」になっている。これが、ある種、大衆が「群衆」として、自律的に動き出す理由でもある。

渡り鳥は、群れをなして海を渡る。しかし、そこにはリーダーはいないという。それでは、どうしてあれだけ見事な隊列を組み、決まったルートをとって目的地へといけるのか。それは、一匹一匹が、「営巣地に渡りたい」という本能を持っていることと、となりの鳥が飛んでいると、それにあわせて一定の間隔をとって飛ぶという条件反射をすることに帰される。この二つのプログラムを組み合わせるだけで、一見整然とした群れができるのだ。実は、大衆が全体としてある行動をとるのも、楽しいことをしたい欲望と、周りに合わせる条件反射の組合せという、これと全く同じメカニズムなのだ。

【「21世紀のマス」をつかむカギ】

このように、21世紀の大衆が大衆となる紐帯は、極めて脆弱なものである。近代産業社会が生み出した、階級の崩壊、アイデンティティーや帰属意識の喪失はゆきつくところまでゆきついた。かくして、大衆は、自らのアイデンティティーに代るものとして、大言壮語や誇大妄想的ヴィジョンを渇望するようになる。「それが、荒唐無稽であっても、実現不可能であっても、まさに「みんなで信じれば恐くない」し、そういうぶっ飛んだものだからこそ、みんなで熱狂的に信じれるのだ。群集が一つの集団であるためには、何らかの「よりどころ」かコンセンサスが必要である。そのヴィジョンが、まさに大衆の「琴線」である。これを踏まえない限り、どんなカリスマ的指導者が、口当たりがよく壮大なヴィジョンを示しても、共感を呼ぶことはできず、パワーを発揮できない。

一見逆説的ではあるが、自立した個人の集団の方が、その集団の外側にいる人間が甘言で「操作」し、集団を動かすコトは容易である。それは、自立した個人は、自分が納得しさえすれば動くからだ。学者の学説などが典型的だが、ロジカルに行動する人たちは、外側からロジカルに動かしやすいのだ。理系ほどその傾向は強いが、充分に説得力のある論理で説明されれば、納得し、趣旨替えすることも珍しくはない。あたかも、天動説を信じていた学者の間に、だんだんと地動説が受け入れられたように。しかし、大衆はそうはいかない。大衆一人一人は、それぞれ自分の相似形としての「隣の人」との比較を通してしか、自己認識ができないからだ。また、自分一人で、自己の行動を決定できるワケでもない。常に、「その判断の結果、他人が自分をどう思うか」ということを、過剰に気にするからだ。一般的な男のコが、自分の好みの女性について語るとき、そこに誰か他人がいると、自分が本当に好きなタイプではなく、一般に「いい女」「美人」と呼ばれているタイプが好きだといってしまうようなものだ。

つまり、大衆は、その集団全体の「規定値」として、共有されているものしか規範とできないのだ。そして、その共有された「規定値」は、創発的に生まれてきたものだけに、アン・コントローラブルなものである。そうであるなら、大衆のカリスマ的リーダーに求められる能力とは、とりもなおさず、この「規定値として共有されている規範」を見ぬく力である。もちろん、アジテーターとしての実力とか、ヒトを引きつけるインパクトとかは、カリスマたる前提条件としては必要だ。しかし、カリスマ的リーダーとなるには、その主張そのものがリーダーのオリジナルではダメなのだ。自分勝手な主張では、大衆は誰も聞こうとはしない。これはまさに、ヒットの構図と同じ。ヒットには黄金律はないし、「仕掛け」もできない。人々が意識下に持っている渇望感。これを見抜き、実現することが、ヒットのカギなのだ。そのポイントは、相互に相手の行動を気にしている大衆同士が、ヒトに出しぬかれたときに一番「やられた」意識が強くなり、自分もなんとか追いつこう、とヤッキになるのは何かを知るコトだ。隣のヒトが手に入れてしまったときに、となりの芝が一番青く見えるもの。これこそがヒットのカギであり、大衆を動かす秘伝だ。そしてそのカギは、どこまでいっても大衆の潜在意識の中にしかないのだ。

4.大衆貴族に迎合せよ

【大衆貴族が求めるもの】

20年ぐらい前から、「マスメディアの終焉」がまことしやかに語られて続けている。あたかも「原油が尽きる日」を語る時のように、手を変え、品を変えて理屈がつけられているが、なかなか現実は理屈のようには進んでいない。80年代から90年代にかけての「ニューメディア・マルチメディアブーム」の頃は、多チャンネル化でメディアが多様化・分散化し、マスを取るものいなくなる、と言われていた。多チャンネル化は実現したが、それはいわゆる「ロングテール」が増えただけ。かえって地上波の民放ネットワークは強くなってしまった。その後の「インターネット・ブーム」になると、メディアがインタラクティブで双方向化するので、受動的で一方向のテレビ型メディアは衰退する、と言われていたが、泰山鳴動してネズミ一匹。結局のところインターネットの大衆化により、インターネットコンテンツもインタラクティブに消費するものではなく、受動的に消費するものになってしまった。そういう意味では、「ブーム」は高い授業料だったと思うが、メディアやインフラの変化や進化は、コンテンツの送り手と受け手の関係に、何ら変化をもたらすものではないとうことがわかっただけでも立派な「社会実験」だったといえよう。

では、今起りつつある生活者の情報行動の変化は、メディアに対してどういう影響があるか。インターネットも「受身のメディア」にしてしまうように、今の日本では、コンテンツ消費に関する情報行動は受動的、若い人ほど受動的である。メディアからやってくるコンテンツに対しては、ますます、だらだらと、見るともなく、見ないともなく時間をつぶすような対応が基本となる。大衆は、空気や水のように、エントロピー極大な「コモディティー」に浸ることが一番好きなのだ。当然、メディア・コンテンツの消費においても、この原則は貫徹する。純粋消費者としての大衆貴族は、けっして能動的にコンテンツを求めるものではない。大衆は、自分で選んでいるつもりではいても、結局は「あるものの中から選んでいる」状態は変わらず、受身でしか受け入れない。こういうニーズには、やはりテレビが一番強い。しかし、そのあり方は、かつて「茶の間の娯楽の王者」だった頃とは大きく変る。もはや、真剣に番組やコンテンツを見るのは、マニアとシニアだけなのだ。

それはとりもなおさず、マスを取るためなら、奴隷の側が貴族に合わせることが必要になることを意味する。では、大衆貴族の大多数が求めるコンテンツとはどのようなものか。それは、「決して真剣に見たり読まれたりしない」けれど、「ほどほどに暇が潰れて、ほどほどに楽しめる」コンテンツである。これを受け入れ、前提にすることができれば、今後もマスメディアは生き残れる。コンテンツを作る側としては、これはある種屈辱かもしれない。しかし、大衆は「ご主人様」であり、「ご主人様のおっしゃること」が常に正しい。すでにこの数年、テレビはこの路線に切り替え始めている。それが、テレビの一人勝ちをささえている。メディアが今後もマスとして生きてゆくカギは、このように、大衆貴族の求める「まったりさ」を提供する、「まったりとしたエンターテイメント」となることにあるのだ。

【「まったりしたエンターテイメント」とは】

このように「真剣に観ていなくても、あると寂しくないし、そこで何か興味を引くものがあった時に着目できればいい」という感覚に応えることが、これからのマスメディアの基本となる。たとえば、新幹線の車窓から観る富士山など、ちょうどいい例かもしれない。それまで窓の外なんて気にしていないし、鉄ちゃんでもなければ食い入るように見るものでもないが、静岡付近で富士山が見えてくれば、なぜかみんな観てしまう。キレイに晴れ渡った冬などは、感激的なシーンが展開する。誰も期待しないが、誰もが注目する、新幹線の車窓の「真白き富士の峰」。この感覚こそが、「まったりとしたエンターテイメント」の本質である。自分の部屋でゴロゴロしているのだが、「外で何が起こっているかが見られる窓が欲しい」という欲求に応えてくれるのが、今のテレビに課せられたニーズである。「まったりとしたエンターテイメント」となり、若年層を捕まえるには、メディアの側にも究極の受動化を促す工夫が必要なのだ。

TVは元々、マラソン中継やニュースワイド、バラエティーショーといった、即時性と、まったり感のあるコンテンツ向きのメディアだった。ドラマとか映画がキラーコンテンツと思われていた時代もあるが、実はこれらは「お金を払っても見てくれる」コンテンツである。極論すれば、録画して何度も観て楽しめるようなコンテンツは、テレビにかけるべきではないのだ。マラソンを録画してみるヒトは、陸上部の長距離の選手ぐらいである。2時間以上続くマラソンも、ハイライトは、スタートシーン、追い抜きシーン、ゴールシーン。展開にもよるが、30秒もあれば見切れてしまう。実際、夜のニュースのスポーツコーナーでの紹介はこんなものである。他のスポーツでもそうである。たとえば、野球。ピッチャーのロージンバッグをイジるシーンや、ネクスト・サークルのバッターの表情などは、リアルタイムではワクワクして見せるものがあるが、あとから見たいシーンではない。野球や相撲は、録画してプレー以外をカットし、本質的部分のみ取り出せば、かつての人気番組、「プロ野球ニュース」や「大相撲ダイジェスト」になってしまう。じつは、この冗長性こそが、まったり感を生んでいる。言い方を変えれば、「あとからは見たくない」シーンが多いほど、テレビ的ということになる。このように、元来テレビ向きのコンテンツは、録画とは相性が悪い点が特徴だ。録画されない、録画したら意味のないコンテンツこそ、最もテレビ的なコンテンツといえる。そう考えるとHDRなどは、これからの日本では、少なくとも大衆レベルで利用されるものではない。なんせ、あとから見たら、面白くも何ともないコンテンツが、もっとも人気の高いコンテンツとなるのだから。これもまた、ありがたがって使うのは、「マニアとシニア」ということになるだろう。

コモディティーとしてのメディアから流れる、コモディティーとしてのコンテンツ。良く考えるとこの時点で、コンテンツは環境の一部となっている。究極のコモディティーは、水や空気と同様、あっても当り前だが、ないと非常に困る「究極の必需品」でもある。これこそ、「部屋から社会に開いた窓」として、環境の一部となった「メディア」にとって、究極の「あるべき姿」なのだ。

【「勝ち馬」を求めて右往左往する人々】

この数年、「ランキング」がブームである。「ランキン・ランキン」という、東急系のショップがある。いろいろなジャンルのアイテムについて、今売れているランキング上位の商品だけをセレクトして提供する、というコンセプトの店である。しかしこのランキングは、そのほとんどが東急ストア、東急ハンズなどの東急グループの流通店舗での売上だったり、場合によっては「当店調べ」のモノだったりする。ここで着目すべきは、昔の「歌謡ベストテン」みたいに、その順位の客観性は求められていない点だ。今の若者にとっては、何らかの基準で、そこにアイテムが並んでいればいい。その並びが面白ければウケるし、つまらなければウケない。ただそれだけのことである。1位だからどうだ、3位だからどうだ、というところに意味があるものではない。「順位をつけない教育」の成果かもしれないが、その並びは、信号待ちで並んだクルマの行列とさして差はないのだ。

同じことが、インターネット検索エンジンの検索結果についても見られる。古い世代は、検索結果の並びの上位に出てくることを必要以上に重視する傾向がある。もちろん、最初のページと、2ページ目以下という意味では、順序も大事なのだが、1ページ目に出ていれば、1番目も2番目も、余り意味はない。いくつか並んでいる中から、面白そうなのを選ぶだけである。細かい順位に意味はなく、大事なのは「それが上位グループにある」という、「メジャー感」なのだ。みんなが選んでいるものを選んでおけば、当面問題はないだろう、という気分は、一層強まっている。オンライン書店等の「おすすめ」がウケるのも、そのベースは共通だ。そういう中で、敢えて他人と違う自分ならではの選択をするというのは、余程のマニアか世捨て人、ということなる。

今の30代では、ステージの上やグラウンドの上、ピッチの上にいるヤツがモテるワケではない。そういうアーティストやスポーツマンの存在感はあるものの、それは決して女のコの「恋愛対象」とはならなくなってしまった。傑出したスポーツマンやアーティストは、いわゆる「おたく」と同じ、自分たちとは違う「普通でないヒト」である。そもそも「違う生き物」と思っているのだから、恋愛の対象にはならない。それを一緒に「見に行く」男のコこそが、パートナーであり、恋愛の対象なのである。観客とプレイヤーの間には、決して超えられない意識の壁があるのだ。

「最新の流行」を追うのも同じである。雑誌のお墨付通りの格好をしていれば、同じ様な格好をしている多くの仲間達に紛れることができる。お花畑の中ならば、花に擬態するのがいちばん目立たずにすむ原理だ。自分を主張するのではなく、まるで保護色の擬態のように、自分を見せないために流行を追う。個性を出したくないからこそ、必死に流行を追いかけ、ハヤっている格好をする。自分の個性を消したいがために、みんなと同じ目立つ格好をするのだ。だから「流行」としては、誰にでもわかる特徴的なポイントがあったほうがいいし、それが仲間かどうかを分ける踏み絵になる。それは仲間意識を明確にするためには、常に村八分の生け贄を奉ることも必要だからだ。結局、これもまた「オリて、マスに紛れる」というモチベーションのなせるワザなのだが。

【数をとるのか、質をとるのか】

これからの時代に、マスメディアが成り立つためには、オピニオンとかジャーナリズム的なものを持ち出してはならない。その逆こそ真であり、送り手の側の意思を出さず、徹底して受け手にすり寄ったものにしないと、リーチは取れない。大衆の側が選択権を持っている以上、この買い手市場を制するには、彼らの潜在意識の中にあるニーズを捕まえることが重要である。その意味では「大衆化」と「コモディティー化」こそが、マスメディアをマスたらしめるのだ。

いまやマスメディアは、大衆のご機嫌を取ってこそ成り立ちうるものとなった。超然として自分の主張を展開するメディアなど、犬も喰わない。したがって、ジャーナリズムでは、マス足りえない。マスでいたいなら、ジャーナリズムを捨てなくてはならない。人が集まるところに、自然に金は集まる。ジャーナリズムでいたいなら、数を追うな。誰も振り向かなくとも、一人で叫べ。ビジネスモデルを変えなくては、大衆には支持されないし、ビジネスとして成り立たない。これがイヤなら、ジャーナリストが大好きな「民主主義」を捨てるしかないのだ。いや、ロングテールを狙えばいい、という向きもあるかもしれない。「ロングテール」でもそれなりの収益は上がるが、決してスケールやシェアは取れない。「マス」を捕まえる「ショートヘッド」があってこそ、「ロングテール」が存在することを肝に命ずる必要がある。スケールを活かした、ビッグなビジネスモデルを狙うのか、スケールは小さいが、利益率は高いビジネスモデルを狙うのか。構造が違う以上、この両立は不可能だ。最初から、ネラった方に最適化する必要がある。

ロングテールを狙う戦略に必要なマーケティング手法は、マス狙いとは全く異なる。ロングテールを攻め落とすには、コア・ユーザーたる500人から1000人を相手に、極めて付加価値の高い商品を、ヒューマンリレーションを活かして販売することが核となる。いわば「セレブリティー・マーケティング」とでもよべる戦略である。もちろんコミュニケーションのしかた、商品や店舗の見せ方、あらゆる面で、セレブリティー・マーケティングならではの手法や技法が必要となる。

今でも、この手の商品はある。高級ブランド商品の「常連」さんとか、外商のいわゆる「お帳場」とか、極めて消費額の高い層をイメージしがちだが、そういうモノだけではない。実は、高級ホビーの世界、それもオヤジホビーの世界は、ほとんどこれなのだ。マスによる不特定多数の獲得でない。限られた顧客のリストの中から、見込み顧客を絞り込むマイニングでもない。特定のユーザーの指向に合わせて、個々に品揃えをする。一人一人の顧客を知ることから始まるマーケティングだ。元来、商売とはそういうものだった。個人レベルでやっている商売なら、こういうキメの細かい対応ができるが、組織でやっている商売では、とても対応しきれない。結局は、組織のスケールを活かし、コストリダクションを図る分、マスを狙わざるを得なくなる。ロングテール狙いで、個人商店がインターネットを利用して強みを発揮しているというのも、故なきことではない。

【21世紀のマス・マーケティング】

今までみてきたように、21世紀に入ると、世代交代により、情報に関するパラダイムシフトが引き起こされた。それは、これからの時代においては、情報が空気や水と同様、超「コモディティー化」し、情報が情報のままでは、全く価値を持たなくなることを意味する。新人類世代以下の層にとって、情報とはあって当り前だし、ごろごろその辺にいくらでも転がっているものである。情報が価値を持つ時代においては、情報の集大成としての「知識」を保有していることが意味を持っていた。これは、高度成長期を含む産業社会の段階においては、社会の「常識」でもあった。もちろん、ビジネスにおいても同じである。当然マーケティングにおいても、「知識」が大いに意味を持った時代だった。当時はマス・マーケティングの絶頂期であり、「知っていることが、マス・マーケティング」だった。

この構図が頂点に近づいたのは、旧来の価値観を持った人間が主流でありながら、環境としては情報化が進み始めた1980年代である。「何が当るか」を知っているマーケッターと、「何が流行っているか」を知りたがる消費者。商品やサービスをめぐる「知識」や「情報」を、マーケッターと消費者が共有し、相互にキャッチボールすることで、どんどん市場を拡大する。この共犯関係が絶頂期を迎えたのが、あのバブル経済である。このフレームの中では、マーケッターも消費者も同じ穴のムジナだ。知識があれば、どの立場にあろうと同罪の共犯関係ができあがっていた。元来、「知識」はそれ自体拡散し、常識化する性質を持っている。知識に絶対はなく、単に時間軸での相対関係でしかない。単に「時間軸上でより早く知識を入手している」かどうか、「早く知識を入手するノウハウ」を持っているかどうかだけの違いである。しかし、1980年代にはパソコンやネットワークが登場し、ある程度情報化が進展したため、誰でも「早く知識を入手する」ことが可能になった。かくして、マーケティングにおいても、「知識の共有化」が達成されることになった。こうなると、ある種、全部当りクジの懸賞みたいなものである。どこもかしこも、「バスに乗り遅れるな」という状況になる。この関係性自体はバブル崩壊後も尾をひいた。1990年代に「メガヒット」が起こった秘密もまた、この共犯関係にある。

一旦増大したエントロピーは、元には戻らない。知識が即時にあらゆるヒトに伝わるモノとなってしまった以上、もはや「知識」や「情報」が、マスを扱うカギとなる時代は終わった。しかし、みんなが同じところに「オリて」群れている以上、巨大な集団自体は存在している。そして、彼ら・彼女らを一様に振り向かせるカギは、「好きなこと」「楽しいこと」「面白いこと」である。これらは、定量的には計れないインパクトである。だが、その「秘孔」を突きさえすれば、たちどころにマスは動き出す。これは、誰でもできるような形式知化・マニュアル化は難しいが、天性の才能を持っている人間にとっては、決して難しいことではないだろう。もっとも大衆がターゲットになるというのは、金科玉条ではない。今、マス・マーケティングが「大衆」をターゲットとするのは、「大衆相手」が商売になるからだ。理由はそれだけだ。だからこそ、大衆が貧困化してしまえば、「タダ数が多いだけの集団」になってしまう可能性も、なきにしもあらずだが。

5. プロレス化するニッポン社会

【テレビがプロレスを生み、プロレスがテレビを育てた】

そもそも、プロレスは一番テレビ的なコンテンツである。テレビがなければ、プロレスは今のような隆盛を迎えることはなかった。また、テレビ創成期には、プロレスはまさにキラーコンテンツだった。そのルーツからして、このような相思相愛の共犯関係がビルトインされていただけに、「マスメディアとは何か」を考えるには、まずプロレスに着目する必要がある。ジャーナリズムからでは、マスメディアの本質は語れない。アカデミックなメディア論の限界はここにある。大衆とメディアの関係の本質は、何よりプロレスにある。

プロレスがプロフェッショナルのレスリングではなく、「プロレス」という独自性を持ち得た裏には、テレビ中継を行うことが大きい役割を果たした。観客席にいる観衆だけでなく、テレビの向こうの視聴者の存在を意識することで、プロレスはスポーツ興行からエンターテイメントとしてのスポーツショーになれたのだ。中高年の男性なら、かつてゴールデンタイムに放映されていたプロレス中継の冒頭に、スポーツアナが叫ぶ「全国1000万のプロレスファンの皆さん、こんばんは」、というMCを覚えているだろう。まさにプロレスは、テレビを通して全国のプロレスファンとつながっていたからこそ、ビッグになったのだ。

そして、ブラウン管の向こうのプロレスファンとしての大衆が、レスラーや興業主の思惑を超えて「プロレス」を作っていったことも見逃せない。力道山はアメリカでの経験から、プロレスにおけるテレビの重要性を認識していた。しかし、その捉え方は、あくまでも「アリーナを拡大するもの」であり、今風にいえば何百万人も観客の入る「バーチャルなスタジアム」というものであった。確かに、テレビ放送初期の頃、街頭テレビでプロレス中継を観戦した人々は、文字通りアリーナの延長としての観客だったろう。しかし、視聴者はもっと先に進んでいた。プロレス中継を見てショック死した老人が出る頃には、視聴者にとってプロレスは、「お茶の間で見るエンターテイメント」へと進化したのだ。

そういう意味では、無自覚的にではあるが、はじめて「視聴者の存在を意識した」のが猪木である。もっと正確にいえば、猪木が本能的に行った行動を、会場の観衆以上に、テレビの視聴者が的確に受けとめ反応する。そのリアクションに、また猪木が反応し、フィードバックがかかる。この連鎖反応が拡大し、80年代初期の新日本プロレス黄金時代を生み出した。「こんばんは」が流行語になり人気を博したラッシャー木村も、観客ではなく、テレビカメラを見てマイクを持っていた。この時代では、「視聴者こそ顧客」という視点は完全に定着した。

しかし、バブルからバブル崩壊に至る流れの中、大衆は「大衆貴族」へと進化した。だが日本のプロレスは、この変化について行けなかった。各団体やレスラーが、荒波の中で自己保身のための縮小再生産に汲々としている中、戦略的にこの構図を活かしたマーケティングで大躍進したのが、ビンス・マクマホンJr.のWWEに代表される90年代のアメリカンプロレスである。最後に、大衆貴族の嗜好を代表するプロレスという視点を通して、メディアと大衆との共生関係について見ていきたい。

【オリる若者の、オリる哲学】

今、M1、F1以降の若者の特徴としては、なにより「人生を、早いうちからオリてしまっている」点があげられるだろう。昨今、どうせフリーター以上にはなれないからと、タトゥーを入れ、かつては「常識」とされていた社会生活のパターンから距離を置いて生きている若者が増えている。こういう行動は、自分の持っている才能と可能性を見切ってしまっているがゆえのコトである。これは、世の中の情報化が進むとともに、自分が社会の中でどれほどのものか、イヤでもキチンと見えてしまうようになったから起った現象に他ならない。また定職につかない若者の多くが、「自分探し」という「見果てぬ夢」に没頭している。これも、現実的なストーリーや自分に与えられたシナリオがわかってしまっているため、せめて夢の中ではそこから逃れたいというのが理由になっている。

高度成長期以降、各時代の少年や若者の意識を見てゆけば、世の中の理解や認識がクールで精緻になってきた流れを見てとれる。60年代の少年といえば、「巨人の星」である。巨人の星の特徴は、「なせばなる」という努力主義、根性主義にある。まさに、ハングリー精神さえ持ちつづければ、いつかは「成り上がる」チャンスがやってくる、というのが、時代の精神だった。これに対し、70年代後半から80年代前半の少年は、カウンターカルチャー指向である。メジャー文化や社会に対し、ニヒルでアナーキーな態度を取ることで、オルタナティブなタコツボに篭る。前時代的なメジャー感の波間に漂う、ニッチなタコツボ、というのが、この時代の若者であった。しかし、80年代も半ばになると、こと若者文化においては、この構図のままメジャーとニッチが大逆転を起す。パンク的なバンドがファッションとしてメジャー化してしまったのは、その顕著な例といえよう。

これは、それまでの文化発生の構図を大きく変えた。ここに至って、送り手と受け手は、生産者と消費者という構造的な違いではなく、努力では越えられない才能の違いとなった。この時代を代表するのが、今の「サッカー少年」だろう。Jリーグを頂点とする、今の日本のサッカー界は、90年代に入ってから構築されたものだけに、プロもアマもリニアで、全体の中でのランキングが明確である。サッカー少年であれば、自分の世代の中で自分の実力がどのくらいのものか、すぐにわかる。それはとりもなおさず、自分のサッカー選手としての将来的な可能性もわかってしまうことを意味する。才能の差があって、努力されたんじゃ、誰もかなわないし、誰もそれに棹は刺さない。

ある意味、今の日本社会は極めて実力主義なのだが、それは結果論として、チャンスを活かせるヒトは、才能がありかつ努力もしているヒトに限られることを意味する。言い方を変えれば、世の中のシナリオは変えられない、ということが読めてしまっているということだ。世の中がリニアになり、相手と自分の差がはっきりわかる以上、無駄な努力をするより、オリてしまったほうが余程効率的だ。オリる哲学とは「この世は全てワーク(筋書きの決まった試合)、シュート(真剣勝負)じゃやってけない」と悟ることである。これは、努力すれば出世できる、金持ちになれる、という煩悩からの「解脱」を意味するのだ。

【リアルとバーチャル】

1980年代の「ニューメディアブーム」以来、バズワードの流行は、狼少年のごとく何度繰り返されたことかわからない。重要なのは、大衆貴族からみれば、新しいものと古いものとの間には、何ら垣根がないということである。「リアルとヴァーチャル」の間に断層はなく、リニアにつながった一つの世界なのだ。その意味を理解するためには、実はネットなどヴァーチャルな世界の方が、閉じた守られた世界であることを知る必要がある。多くのヒトが勘違いしているのだが、ヴァーチャルな世界では「圧勝」していても、実は井の中の蛙であり、ヴァーチャルな領域でしかしか勝ち目のない「勝ち組」も多い。そういう人たちにとっては、リアルとヴァーチャルの間に敷居のある状況は、「既得権」なのだ。

かつて初期のインターネットでは、ビジネスそのものより技術面での参入障壁が大きく、リアルビジネスをしているものからすると、かかるコストと得られる収益とがつりあわないことも多かった。今でも、ネットビジネスが隆盛を極めている領域と、それほどでない領域と、くっきりと色分けができているし、隆盛を極めていない領域の方が余程巨大である。したがって、ヴァーチャルな世界では、未だ真の強豪が参加していない領域が多い。

技術が進めば、リアルでビジネスができるヒトなら、誰でもヴァーチャルでビジネスができるようになる。垣根も、参入障壁もなくなるのだ。こうなると、真のチャンピオン決定戦が行われることになる。外野の評論家が何といおうと、当事者は、自分の実力をよく解っている。果たして、リアルなビジネスでもワザは通じるのか。結局は、ヴァーチャルな世界でしか通用しないのか。巷の議論は、ヴァーチャルな世界の既得権を守りたい側が、先んじてブラフをかけているようなものである。

さて、ビジネスにおいて「リアルとヴァーチャルの垣根」がない時代は、また、コンテンツに関して「リアルとフェイク」の垣根がない時代でもある。垣根を残したい「ヴァーチャル界の既得権者」は、この問題でもまた、「リアルかフェイクか」という「正しい・正しくない」の議論に持ち込みたがる。しかし、ことこの問題に関しては、リアルな世界の方が先に、「面白い・面白くない」しか通用しない事態になっている。その画面が「マジ」なのか、「ヤラセ」なのか問うことは、まったりとしたエンターテイメントについては、全く意味がない。マジでもヤラセでも、どちらでもいい。画面としては等価であり、評価する基準は、「面白いかどうか」いう一点だけである。

「ヤラセ」だって、面白ければそれでいいのだ。だからこそ、アメリカンプロレスは、エンターテイメントの王者となれた。結末がわかっていたら楽しめない、とするなら、なんで映画があんなに客を呼べるのか説明できない。ヒット映画は皆、ハラハラドキドキ、波乱万丈はあるものの、最終的に勧善懲悪で、苦労の末ヒーローが勝ち残るストーリーではないか。やってみなきゃストーリーが解らないゲームより、最初から結末は解っている映画のほうが、圧倒的にサーキュレーションが多いのはなぜか考えてみよう。もっとも、そのゲームも最近は「予定調和」なモノが多いのも確かなのだが。

【マーク・シュマーク・スマート】

古くから、プロレスのファンは3つのタイプに分類されてきた。「マーク」とは、最も数が多い一般大衆のファンでのことある。深く考えずに、単純にエンターテイメントとして楽しんでくれる層であり、興業に来場し、テレビ中継の視聴者となってくれる、ビジネスとしてのプロレスを実際に支えている層である。そういう意味では、マーケティングでターゲットと呼ぶのと同じように、ビジネス対象として意識しているという意味で「マーク」されてるためにこう呼ばれている。そういう意味では、われわれが今考えている「大衆貴族」というポジショニングともオーバーラップする。映画でもスポーツでもテーマパークでも、大ヒットし大成功を収めるためには、この層の動員がカギになるのは同じであり、ことプロレス特有のものとはいえない。

一方「スマート」とは、ある意味「セミプロ」のファンである。プロレス関係者同様の知識と情報を持ち、内部の視線からプロレスを楽しんでしまう層である。プロレスは、単純なスポーツではなく、エンタテイメントなので、ここでいうセミプロも、スポーツでいうセミプロではなく、エンタテイメント界でのセミプロに近い。最近では大学生などの「アマチュアプロレス」もあるが、ここでいうセミプロのプロは、必ずしもプレイヤーという意味ではなく、業界人というニュアンスに近い。学生劇団の脚本家や演出家、インディーズバンドの作詞・作曲家、コミケで同人コミックスを売りまくる漫画家、という意味でのセミプロである。こういう人材が、各々の領域でのプロの登竜門になっているのと同様、アメリカでは「スマート」が嵩じて、プロレス関係者になってしまう人材も多いと聞く。これもまた、必ずしもプロレス特有の存在ではない。

逆にプロレス特有であるとともに、いろいろな面で問題の元凶ともなっているのが「シュマーク」である。シュマークとはスマートとマークの造語であることからもわかるように、この両者の中間の層、濃いファンというか、日本的に言うならば「プロレスオタク」である。この層は自己認識としては「熱烈なマニア」なのだが、いかんせん思い込みが強すぎて、全体の大きな構図を見られない。したがって、ビジネスをする側からすると、極めて与しやすいターゲットということになる。しかし、狙いやすいからといって、シュマークの喜びそうなことばかりやると、今度はヴォリュームゾーンが離反してしまう。

こと日本においては、60年代以降、このシュマーク層が異様に厚いのが、ファン構成上の特徴であった。そもそも日本では、こういう「部分最適は極めて得意だが、全体最適はからきしダメ」というタイプの人間は、プロレスに限らずあらゆる分野で非常に多い。良きにつけ悪しきにつけ、こういう「部分最適の王者」が多く、何事につけその発言権が強かったというのが、俗にいわれる「40年体制」や、戦後の日本の社会の特徴だったともいえる。このため、日本においてはバブル期以降、極端に「シュマーク」に特化したプロレスに「進化」してしまった。それは大衆からの遊離を意味する。かくして、オタクだけを対象とするようになったプロレスは、各興業こそ客が入るものの、テレビのゴールデンタイムからは、いつのまにか居場所を失う結果となってしまった。

【メディアをめぐる三層構造】

マーク・シュマーク・スマートは、プロレスファンの三層構造を示しているが、実は同様の三層構造は、マスメディアの周辺では必ず見られる構造である。それはこの三層が、一般視聴者も含めた、メディア周辺の登場人物の三つの立ち位置を象徴しているからである。一番解りやすいのは、「マーク」に相当する存在である。プロレスの「マーク」がそうであったように、これは「視聴者としての大衆」のスタンスである。面白ければ大ウケして沸くし、つまらなければブーイングか、あるいはあっさりとスイッチを切るかである。極めて受動的ではあるが、実はメディアの生死を握っている、もっとも重要な存在である。

次に普遍性があるのは、「スマート」に相当する存在である。メディアが成り立つためにはコンテンツが不可欠だが、これはその「コンテンツのクリエイター」というスタンスである。クリエイターは、天賦の才能を持ち、観客がいようがいまいが、呼吸するかのごとくにコンテンツを「生み出して」しまう。このヒトたちは、視聴者を意識せずにコンテンツを創り出すのだが、それが結果的に大衆に「ウケて」いるのだ。もっとも、大衆にウケないまま、「芸術家」として認められる場合もあるが。

さて、問題はやはり「シュマーク」である。これは、マスメディア周辺に必ず存在する、批評家・解説者というスタンスに相当する。クリエイターの立ち位置は、「天動説」であり、常に明確だ。大衆も、「好き・嫌い」という意思を持っている分、受動的とはいっても明確な立ち位置がある。しかし、批評家・解説者は、自分独自の立ち位置を持っていない。あくまでも、その批評や解説の対象としての、クリエイターや大衆に寄生する形でしか存在し得ないからだ。そしてまた、困ったことにマスメディアにおいては、この「シュマーク」的な存在が極めて肥大化しているのだ。

マスメディア・コンテンツ関連の人々は、この三つのスタンスのいずれかに擬した形で、メディアと関わることになる。いくつかの例をみてみよう。司会者やキャスターは、そのスタンスが解りやすい。まず「スマート」的に、自分のスタンスを持って番組を引っ張っていく、タレント的司会者がいる。このタイプとしては、かつてニュースステーションで一斉を風靡した久米宏が代表的だ。それに比べるとスケールは小さいが、テレビ朝日やじうまテレビの吉澤一彦アナなど、局アナ出身のベテランキャスターにはこのタイプが多い。それは、テレビが持つキャスターから視聴者への「個対個」の語り口を、経験的に会得しているためと思われる。次に「シュマーク」的に、事件の当事者なり、それに対する傍観者としての大衆なりを批評することにアイデンティティーをおく、ジャーナリスト的司会者がいる。このタイプとしては、鳥越俊太郎や筑紫哲也といった活字出身者がそうだった。新聞においては、「論説」など、あくまでも評論家的視点をとることが多いためだろう。最後に、常に大衆の気分の代弁者たる「マーク」的な司会者。この代表としては、なんといっても最近のみのもんただろう。ある種、「マーク」的な司会者がもてはやされるようになってきたところに、超大衆社会が現実のものとなっていることを感じることができる。さて、司会者において特徴的なのは、古館伊知郎だ。スポーツアナとしては、唯一無二の古館節として、完全に「スマート」的なスタンスなのに対し、報道ステーションにおいては、かなり「シュマーク」的なスタンスを取っている。このあたりは、まさにプロレスアナとして、この三層構造を身を持って感じ取っていたからだろうか。

【コンテンツの進化?退化?】

マスメディア・コンテンツに関して、この三つのスタンスは常に現れてくるが、特に問題となるのがコンテンツに関する場合である。「スマート狙いのコンテンツ」と「シュマーク狙いのコンテンツ」、「マーク狙いのコンテンツ」は、明らかにその構造やビジネスモデルが異なるからだ。まず、コンテンツ制作者が取るスタンスと、作られるコンテンツの関係を見てみよう。

「スマート」狙い制作者の代表といえば、黒澤明監督のような巨匠の映画監督だろう。基本的に、業界にウケることでそのネームバリューを確立する。ビッグネームになれば、自分の作品というだけで客が呼べるし、資金も集まる。たまには興行的にコケる作品もあるかもしれないが、それも「芸術性が深い」ということで評価されてしまったりする。基本的に、自分の信念だけで作品を作る。

「シュマーク」狙いな制作者といえば、伊丹十三監督が代表的だろう。映画評論家や映画マニアが嵩じて作品を作ってしまう、というようなときは、このタイプになることが多い。ウマく当ると、マニアックでカルト的な「伝説の名作」になることもあるが、映像以上に自分の作品を「解説」してしまう監督も多い。パロディーやオマージュ、凝り過ぎの伏線や複雑な設定で、難解な作品を作るのも、またこのタイプだ。

一方「マーク」狙いな制作者というのは、映画の分野ではほとんどいない。しかし、最近のテレビ界では最ももてはやされているタイプということもできる。クイズやバラエティーのユニークな企画でヒットを連発した日本テレビ土屋敏男プロデューサーなどが、さしずめその代表格だろう。この手のヒット番組は、オンエア時の視聴率は取るが、パッケージコンテンツとしてのマルチユースは思いのほか厳しい。そこがまさに、「マーク」的な視点で作られたコンテンツこそ「まったりとしたエンターテイメント」である証しだ。

また、これはもともとプロレスに構造が近いが、お笑い芸人にも、この三つのタイプがある。「スマート」的芸人は、落語家が代表的である。林家正蔵のようにタレント的活動をするヒトでも、古典落語のように、ピンで自分の世界に観客をひきこめるからこそ、芸人としてのバリューが生まれる。「シュマーク」的な芸人は、ダウンタウンなど関西のベテラン芸人が代表だろう。なにかカラむ相手があり、シチュエーションがあればいくらでもネタを出せるが、徒手空拳で笑いを呼ぶのは決して得意ではない。「マーク」的な芸人は、最近多い、限りなく素人に近い芸人である。等身大の自分をいじられて笑いをとるこのタイプの芸人は、演技をするワケではないので、ネタを切り出して構成する「演出プロデューサー」が不可欠である。こういう演出プロデューサーなら、何も芸人でなくても、純粋な素人でもウケを取ることは可能である。実はプロレスにおいては、この演出プロデューサーは「ブッカー」とよばれ、非常に重要な存在である。ブッカーは、プロレスの試合の勝敗・ストーリー・展開を組み立てる最高責任者だ。いわば監督であり、脚本家であり、演出家であり、プロデューサーでもある。そして「マーク」が一番喜ぶ視点から、マッチメイクができるかどうかが、その評価の基準となっているのだ。

【一億総「シュマーク」の幻想】

団塊の世代といえば、バブル期に課長クラスの働き盛りを迎えたわけだが、そのメンタリティー自体がバブルを招いたともいえる。団塊世代のエネルギー源は、「バスに乗り遅れるな」という強迫観念である。この「競争していないと安心できない」強迫観念が、おりからの右肩上がりの高度成長ともあいまって、常に「他人に負けていない」というチェックリストを気にしつつ生活する生き方を生み出した。彼らが競争好きなのは、常に左右を見、周りを見て、その中での自分のポジションを確認したいからである。自分の外側にリファレンスがないと安心できないが、都会の核家族生活では、ネイティブなリファレンスがなく、おいおい「同じような暮し向きの人達」を見比べることになる。「となりの芝は青い」ことを気にし、「となりと横並び」なことで安心するのだ。教育熱心なのも、そこから生まれる成果への期待ではなく、教育自体が自己目的化し、「隣りの芝」と同じ強迫要因となっているからである。

そもそも近代日本では、偏差値指向・秀才指向が強かったが、そのクライマックスといえるのも団塊世代である。いい学校を出れば、いい会社に入れて、エスカレーター式に出世できる。これはある種の幻想だが、偶然にも高度成長期という「運」に恵まれたこともあり、その夢を現実化できた唯一の世代でもある。画一的な価値観である学歴や肩書き、家や車で象徴される物質的な競争を繰り広げる中、強力な上昇指向が、この世代の求心力となっていたのだ。それが嵩じて、スポーツや映画といったエンターテイメントについても、いろいろと薀蓄を語りたがる。そして、そういう「理屈っぽい楽しみ方」の方に格好良さを感じ、求心力が働いてしまうのだ。

団塊世代の男性には、まだプロ野球ファンも多いが、この世代が居酒屋で繰り広げる野球談義を聞けばわかるように、極めて評論家的にあれこれ語りまくる。どこまでいっても、説明や理屈がついてまわる。そして日本のプロレスもまた、まさにこの世代とともに育ってきた。当然、能弁に理屈や薀蓄を語る評論家的な見方が、正当で格調のある(これ自体極めて団塊的な表現だが)ファンの見方ということにされた。これが、「シュマーク」層が極めて多いという、歪んだプロレスファンを生み出した理由である。シュマークとは所詮「通ブッている」であり、けっして「通」ではない。そう考えると、一層プロレスが日本社会の縮図に見えてくるではないか。

日本の80年代・90年代は、「客観的・絶対的な正しさ」を信じていた、団塊世代的な価値観を持つ社会から、「主観的・相対的な正しさ」しか認めない新人類以降の世代的な価値観を持つ社会への転換期であった。だからこそ、この時代はプロレスの転換期でもあった。大衆に無条件にウケるネタを、天性の才能で無自覚的に出せる稀有な天才、アントニオ猪木は、それまでのような「シュマーク」ウケではなく「マーク」ウケを取れるプロレスを創発的に生み出した。しかし、それは彼の天才性に依存していたがゆえに、継承不可能であった。そして、日本のプロレスはまた「シュマーク」ウケに戻ってしまう一方で、アメリカではWWEが一斉を風靡しだすのだ。

【エンターテイメントの権化としてのWWE】

エンターテイメントの世界は、そもそも「正しい・正しくない」という議論がなじまない領域である。そこでの価値観は、面白いか、楽しいか、だけである。面白ければマジでもヤラせでも、そんなことはどちらでも良い。誰も「ディズニーランドはフェイクだ」と、目くじらを立てないようなものだ(とはいえ、他のテーマパークとは違い、ディズニーランドの汽車は、本当に蒸気で走っているのだが)。そういう意味では、ことエンターテイメントの領域においては、アメリカの「超大衆社会」性は際立っているといえよう。

そんなアメリカで、エンターテイメントの集大成として登場したのが、ビンス・マクマホンJr.の率いるWWF改めWWE(ワールド・レスリング・エンターテイメント)である。1990年代後半からその業容を急激に拡げ、1999年にIPOを果たしたWWE。その成功のカギは、社名にエンターテイメントとうたっているように、プロレスをスポーツエンターテイメントショーとし、徹底して「マーク」のお客さんを喜ばすコンテンツ作りを目指したところにある。こう割り切ることで、映画をはじめ、テレビ番組、ゲームソフトなど、あらゆるエンターテイメントコンテンツから「ウケる要素」を取り入れ、アメリカの大衆なら誰でも大喜びするコンテンツを作り上げた。それは単にストーリーや展開だけでなく、映像作りや構成、猫ダマしのシカケやギミックまでに及ぶ。だから、見始めたらつい見てしまうし、わかっていてもやっぱり面白いものになっている。これこそまさに、「大衆貴族」に奉仕する「奴隷」のカガミといえるだろう。

さてひるがえって、日本でこれに匹敵するような、徹底して「マーク」に狙いを定めたスポーツエンターテイメントショーはないのか、と過去を振り返ると、思わぬものが俎上に引っかかってくる。忘れもしない、2006年8月2日に行われた、WBAライトフライ級タイトルマッチ、亀田興毅対ファン・ランダエタ戦である。このコンテンツがいかに大衆ウケしたかについては、まだ記憶に残っているとは思うが、その42.4%という世帯視聴率を上げれば充分だろう。このように大衆の多くは、スポーツ・エンターテイメントとして、このコンテンツを面白がったコトは間違いない。

さて、問題はその後に繰り広げられた、亀田戦をめぐる議論である。試合の展開や判定について、八百長だ疑惑だと異議をさしはさむ一連の人達がいる。そう、彼らは「シュマーク」なのだ。自分たちの脳内に「ボクシングはかくあるべし」という思い込みの強い世界を作り、それとの対比でしか語ることができない。こういう方々からすると、試合に至るまでのテレビ局による「盛り上げ」や亀田選手の態度や言動も、ヤラセの方棒を担ぐ、ということで「批判」の対象になってしまうらしい。

同様の構造は、2007年に沸き起こった、捏造報道、ヤラセ報道の問題でも同じである。一部の識者こそ倫理的、道義的問題として追及した。しかし、一般大衆、それも若い層ほど問題視する意見は少ない。実際、電通総研の調査データによると、20代においては七割以上が、「テレビは真実を伝えるものでなくていい」と思っている。大衆にとって大事なのは、ここでも真実とかガチンコとかいうことより、八百長でもヤラセでも、面白いもののほうが価値があるということなのだ。このように、まさに00年代の中盤に、大きな価値観の転換があったのだ。

このように、マスメディアにとって最も大切なのは、「大衆が面白いと思ってくれるかどうか」である。このエンターテイメントの本質を忘れて、メディアコンテンツは語れないのだ。昨今、プロ野球中継の視聴率が低迷している。これも、大リーグやWBCの盛りあがりをみれば、野球そのものの地位低下というより、「シュマーク」相手のコンテンツ作りの問題ではないか。ならいっそ、バラエティやワイドショーの制作スタッフに野球中継を任せた方がいいだろう。

【メディアよ、ブッカーになれ】

大衆貴族が「面白い、楽しい」と感じるカギは、ストーリーより見せ方にある。大衆貴族によって選ばれない限り、マスメディアは生きてゆけない時代だからこそ、見せ方のウマいヘタが文字通り生命線となる。制作的視点からいうならば、マスメディアのコアコンピタンスは編集力にあるのだ。たとえば、どこかで殺人事件があったとする。取材に行ったクルーは、犯行現場、警察の記者発表、容疑者の同級生のコメント等々、ニュース用に5種類の素材を撮ってきたとしよう。昔のメディアでは、その5種類の素材の中身さえしっかりしていれば、それをどう並べどう繋ぐかは、さほど気にしなかった。ニュースは中身、という時代だったのだ。しかし、今は中身より並びである。中身そのものより、その素材をどう構成し、どれだけ面白く見せるかが重要な時代なのだ。

そもそも「真実」自体が相対化しているのだから、真実を伝えたいということ自体、自己撞着である。素材は素材として、それを見た人間が、そこから感じたものを真実として受け入れればいい。それは百人百様でいいのだ。これが「真実だ」と押しつけたら、それこそ総スカンを食うだけだ。その代わり、その伝え方が面白ければ、大衆貴族は喜んで見てくれる。というより、面白くなくては、何より見てもらえないというほうが正しいだろう。

死語になったのは、「真実」だけではない。リアルとバーチャルがリニアに融合する時代は、リアルであることが、格別の意味を持たない時代である。リアルがない世界に、「真剣」というコトバは必要ない。「真剣」もまた死語になろうとしているのだ。「真剣」が好きなのは、体育会系のアマチュアリズムやスポーツ根性を愛好する人たちだ。しかし、今やアマチュアのプレイヤーは、居場所がない時代だ。職業スポーツマンか、副業スポーツマンかという違いはあっても、プレイヤーはプレイヤー。あるのは、実力と実績の違いだけであり、真剣かどうかという精神論ではない。いつの間にか、精神論と観念論が跋扈する情念の世界である「体育会的世界」とは違う「スポーツ界」が、日本でもスタンダード化していたのだ。昨今、プロ野球をはじめ、旧来日本でもてはやされていたスポーツが、急速に人気を落としている元凶も、つき詰めればここに行き当たる。

真剣勝負幻想にとらわれているヒトが「八百長」と呼ぶシカケのコトを、アメリカではケーフェイと呼ぶ。なら、われわれは敢えて叫びたい。「ケーフェイで何が悪い」かと。そもそも世間なんて、それをいったら全てケーフェイではないか。みんなわかってやってるコトだ。大衆貴族にとっては、ヤラセでも何でも、おもしろい方が正しいのだ。実際、バブル期以降、日本の大衆は「アングル(シカケの構造)」を、業界内の視点で読む楽しさに目覚めた。ストーリーそのものより、そのストーリーが作られるプロセスが面白い時代なのだ。マスメディアが相手にするのは、マークとスマートだけでいい。シュマークは相手にしても、ロングテールになるだけ。そして、マークが喜ぶアングルをつくるのがブッカーであり、スマートが自分を重ね合わせるものブッカーである。この時代、メディアの機能は「窓」であり、コアコンピタンスは「編集力」だと語ってきた。であるならば、これからのキーワードは一つだけ。マスメディアよ、ブッカーになれ!!

(c)2007 FUJII Yoshihiko

「藤井良彦大全集」にもどる

はじめにもどる