「超大衆社会・ニッポン」のメディア

1.大衆貴族の時代

【意識や行動からみた「二つの日本人」】

生活者の意識・行動の分析を行う時には、一般に、時系列変化を引き起こす要因として、時代効果(PERIOD)、年齢効果(AGE)、世代効果(COHORT)の3つを考える。「時代効果」とは、時代の変化とともに、その時生きている社会の全人口に対して、共通に影響する要因である。「年齢効果」とは、その社会においては時代・世代を問わず、特定年齢層に共通に見られる要因である。そして「世代効果」は、特定の年代に生まれた世代のみに見られ、時代や年齢に関わりなく、一生の間影響する要因である。この「世代効果」のみを抽出して分析する手法として、コーホート分析がある。コーホート分析のためには、時系列的に長期に渡って、同じ質問を各世代に対して調査したデータが必要になる。日本においては、ビデオリサーチが長年にわたって提供しているACR調査やMCR調査のデータを用いることで、意識や行動に関連するコーホート分析が可能になる。これらのデータをコーホート分析すると、重要な事実が浮びあがってくる。それは、こと日本の大衆について語る限り、情報行動や生活意識については、時代効果、年代効果より、世代効果がもっとも強く影響していることである。

このような視点から情報行動を分析すると、「世代効果」として、日本の社会には昭和30年生まれあたりを境として、二つの波があることがわかる。カツテ80年代には、起りつつあった価値観の変化をとらえ、既存の成人層と違う意識を持った若者を「新人類」と呼んだ。この時点では、この対立の構図は「中高年」対「若者」という、年代による違いとして捉えられていた。しかし、この対立の本質は、昭和30年代生まれ以降の「世代効果」に起因するものだった。当時は、コーホート分析を行うだけのデータの蓄積もなかったし、解析手法も不充分だったため、構造的違いが発見できなかったのだ。

その後、新人類世代が中高年となると、それはかつての「団塊的な中高年」とは、価値観のみならず、意識や行動においても決定的な違いを持つたまま社会の第一線に立つこととなった。この構造的な対立は、時代とともにより深刻化しているといえる。団塊以前の世代と、新人類以降の世代とでは、巷間でいわれるような「高度成長期を知るか知らないか」以上に、根本的な価値観の違いがある。『2007年問題』として話題となった団塊世代のリタイアは、異なる「世代効果」を背負った世代間での世代交代であり、日本社会の価値観の転換をもたらすことになった。

この両世代間の違いを端的に表すものは、それは「世の中に客観的に正しいことがある」と思っている団塊以前の世代と、「正しいか正しくないかは極めて主観的・個人的なことがらである」と思っている新人類以降の世代、という意識の違いである。団塊世代がリタイアするこれからの社会は、自分が「好きな」ほう「楽しい」ほうを、自由に選べるし、それが自分にとっての「正しいこと」になる社会になる。日本が民主主義社会である以上、当然、「みんながみんな「好き」で「楽しい」ものこそ、社会が選択すべきこと」ということになるのだ。

【刷り込みの違い】

このように、団塊以前の世代においては、世の中の真実は「客観的・絶対的なもの」として捉えるのに対し、新人類以降の世代では、世の中の真実は「主観的・相対的なもの」として捉えている。その理由は、情報に関するリタラシーが、この両世代の間で決定的に異なるためである。テレビに関するリテラシーは、各人が情報メディアに接するようになったときの情報環境によって規定される。二十世紀後半は、世界的に情報メディアの変化が激しい時代だった。このため、世代毎にメディア環境が全く異なる状況下で育つことになり、「世代効果」が強く現れる結果となった。今までの「メディア論」においては、ユーザーの情報メディア接触行動は一律と考えられてきたが、現代の日本社会では、世代毎に情報行動やメディア接触がかなり違うという点が、我々がコーホート分析から得た最大の成果である。

簡単にいってしまえば、「物心ついてからテレビが出てきた」か「物心ついた時にはもうテレビがあった」か、ということで情報に関するリタラシーは大きく違ってくるということである。団塊世代に代表される昭和20年代生まれの人たちが物心ついたころの日本は、食べることと同じく情報に飢えていた。その中で、テレビや新しいメディアが誕生することを、もの凄い期待と興奮で迎えた経験が刷り込まれている。それに比べて、新人類世代以降の世代は、生まれたときから家にテレビや電話があり、情報化が進んでいた時代に育った。つまり、あふれる情報に取り囲まれて育ち、情報の取り扱い方も経験的に会得しているのだ。さらに団塊Jr.世代になると、物心つくころには、機能の違いはあるが、パソコンや携帯など、現在の情報技術や情報環境がほとんど登場していた。すでに情報のコモディティ化がはじまっていた、とさえいえるだろう。団塊世代がかつて、クルマと同じように情報もワクワクするものとして捉えていたのに対して、クルマも電気釜も同じく日用品と捉えている団塊Jr.世代にとっては、情報もどこにでも転がっている当たり前のものとして見ているのだ。

同じく、生活環境も大きく異なる。団塊世代の生まれた昭和20年代は、出生数も多く、結果的に一つ屋根の下で「大家族・共同体」型の家庭生活を送らざるを得なかった。自分の部屋を持つことなど、この時点では夢のまた夢であった。しかし、高度成長がはじまり核家族化が急速に進んだ昭和30年代生まれになると、少子化が始まり、子供の頃から自室を持つ少年少女も少なくなくなった。これにより、自分のやりたいことは自分で決めるとともに、自分の好きなこと、楽しいことに忠実に生きようとする意識が醸成されたことも、想像に難くない。

これは、メディアに対する意識も大きく変化させる。長い間「天下の公器」として、その役割を果たしてきた新聞だが、若年層になるほど「新聞ブランド」への信頼感は薄れている。団塊世代は、個人間の意見・スタンスの違いこそあれ、新聞に載っていることは信じる点は共通している。だが新人類以降の世代では、新聞も数多くある情報源のひとつ、それも二次的な情報源としてしか見ていない傾向にある。この結果、世代毎に新聞に対する意識は大きく異なり、若い世代ほど、「新聞を介して社会とつながる」という意識が失われてきたのだ。

【「相対的な真実」を基準とした社会】

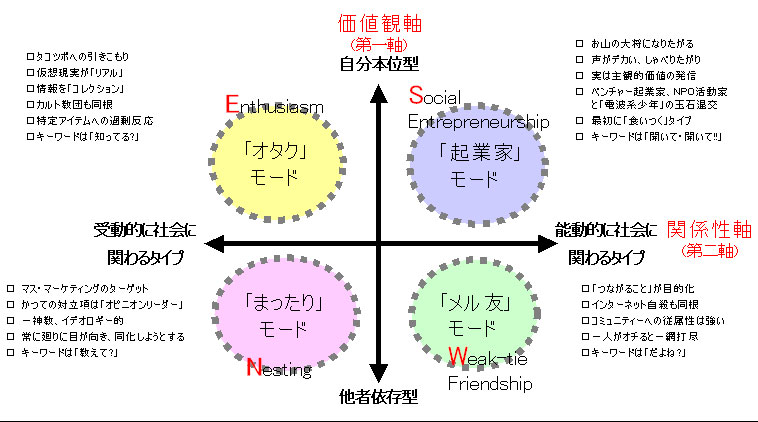

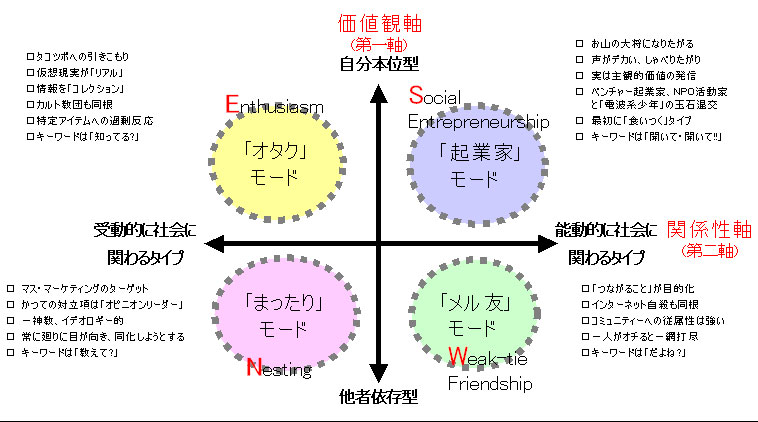

少なくとも、高度成長期までの日本社会は、「社会的に正しいものが存在する」ことを前提に成立していたといえるだろう。それに対し、80年代頃から「正しいかどうかは主観的・相対的」という世代が社会に出始めた。この結果、80年代、90年代を通して、二つの価値観がせめぎ合うという現象が見られた。そして今、「正しさとは主観的・相対的」という価値観が、社会のマジョリティーとなった。では、「主観的・相対的な真実」を元に構成される世の中とは、どんなものであろうか。今まで利用してきた生活者分析手法では、これを捉えることはできない。われわれは、このような価値観をもった生活者を分析する手法として、「NEWSセオリー」を開発した。これは、「真実」のよりどころをどこに求めるかを、図のように2つの軸から導き出される4つのモードに分類し、意識・行動を捉えるものである。

まず第一の軸は、「価値判断基準を自分の内部に置くか、外部に置くか」というものである。一方に、完全に主観的に自分の中の基準だけで、良い・悪い、正しい・正しくないを決めるヒトがいる。もう一方に、世の中の他者の考えや動向を参照して、良い・悪い、正しい・正しくないを決めるヒトがいる。これを縦軸にとる。次に第二の軸は、「主として情報を受信することで価値判断するか、自分から発信することで価値判断するか」というものである。これについては、世に流布している情報を集めて、自分なりに再構築して基準を作るタイプと、自分が思うところを、世の中に向って問うことで基準を作るタイプがある。これを横軸にとる。この結果、四つの象限に対応した、四つのモードが生まれる。

「外部基準で受信中心」なのが、「まったりモード」である。このモードは、世の中で定説になっていること、マジョリティーになっていることをもって、「自分にとって正しい」とする。結果的に、高度成長期の大衆層の意識とも、比較的近似したモードである。

「内部基準で受信中心」なのが、「オタクモード」である。このモードは、世の中にすでに流布している情報を徹底的に集め、その中から自分の価値観に適合するものだけを抽出するとともに、適合しないものを無視することで、「自分の美意識にあった社会」を再構築する。強い思い入れを持って社会を見つめている、ということもできるだろう。

「外部基準で発信中心」なのが、「メル友モード」である。このモードは、自分の思っていることに対し、ひたすら「他人からの同意」を求め、「そうだ」というリアクションひたすら積み重ねることで、「自分の正しさ」を認証をするモードである。女性においては、昔から多く見られる行動様式でもある。

「内部基準で発信中心」なのが、「起業家モード」である。このモードは、自分の考えを大声で発信さえできれば、それが聞かれようが聞かれまいが、「正しいという自信」が生まれるというモードである。いわば、ウソも百篇いえばホント、というタイプだ。

この4つのモードは、一人の人間の中でも、TPOによりいろいろ変化する。80年代にいわれた「価値観の多様化」とは、実は、この現象の端緒的な発露であり、正しくは「真実の相対化」であったのだ。

【これぞ「民主主義」の到達点】

「NEWSセオリー」で示されるように、百人百色の価値観があり、百人百色の真実があるのが、今の日本社会なのだ。かつての「常識」のように、世の中に絶対的に「正しいこと」があるワケではないし、「正しいこと」を決められるわけでもない。もちろん、結果として社会的なコンセンサスが生まれることは、決して稀ではない。だが、それはあくまでも創発的に「結果論」として生まれるもの。「正しさ」を決める基準やシナリオが、前もってあるワケではない。

人々が、一人一人のレベルで、個人的な「好き・楽しい」を追求した結果、社会全体として生まれた大きなうねりが、昨今の社会的トレンドである。これらは、あくまでも「結果」としてのみ存在するものであり、何かを求めて、戦略的に形成されたものではない。これは、気体の熱力学的な性質と似ている。個々の気体の分子は、一つ一つ全くバラバラな動きをしており、共通するものは何もない。しかし、その分子が莫大な数集まると、圧力や温度といったような、全体としての傾向を示す。まさに、「マス」の魔法が「意思」を生み出しているのだ。だが、そのうねりの中からマジョリティーを占めるものが生まれたとき、イデオロギー的な発想をする人たちからは、それが旧来の考え方にいう「客観的な正しいもの」と誤認されていることも事実である。

こういう有識者や知識人が「大衆」を語るとき、決って出てくるのが、「愚衆操作」という論点だ。大衆は操作することが不可能なほど、数が多すぎる。一人一人の意思や価値観は、バラバラでコントロールできない。しかし、マスとしての「大衆の意志」は存在する。それが何かを知ろうとせず、自分の意見を大衆に押し付けたいと思うヒトほど、「大衆が操作されている」といいたがる。大衆が「操作」されて動くように見えるのは、大衆の声なき声としての「意志」を汲み上げ、代弁したときに限られる。それは、声の大きい側が大衆に動かされているにすぎない。

これは、大衆につきものの「ウワサ」についても同様である。ある話題がウワサとなるかならないかは、大衆の側にかかっている。大衆一人一人の心の中には、「もしかして、そうじゃないかな」というイメージがあり、そこにフィットする「お話」だけが、ウワサとなれるのだ。ウワサを流す側の意図は一切関係なく、ただ大衆の側の期待や潜在意識だけが影響する。このスイートスポットにハマってこそ、「お話」はウワサとなれる。都合のいいウワサを流そうとしても、そうは問屋がおろさないのだ。

実は90年代以降、このように「大衆の数」が、まさしく「主権」を担保し、世の中を動かしてゆくものとなった。もしかすると、これこそ「戦後の民主主義」が求めてやまなかった社会かもしれない。これとともに、「マス」の意味が変化した。「少数のリーダー」VS.「多数のフォロワー」という構図の中でのフォロワーとしての「マス」ではなく、数の多いほうが「主権者」という意味での「マス」となったのだ。全体としての意思こそ持たないが、社会を左右する主権を持った「マス」。これを「大衆貴族」と呼ぼう。そして「大衆貴族」が跋扈する社会が、「超大衆社会」である。

【「超大衆社会」ニッポン】

こうして人類世界ではじめて、日本は「超大衆社会」へと到達した。アメリカ合衆国の社会もかなり近い要素があるが、あちらは根深いところに人種や階層間の対立があり、「エンターテイメント」や「戦争」ヘの熱狂ならいざ知らす、あらゆる問題に対して、国全体で「マス」としての意思が持てるワケではない。「超大衆社会」とは、現象面から見ると、「大衆が好きなこと、楽しいこと、気持ちいいこと」が、即、「正しいこと、社会の真理」であるとされる社会である。こういう社会では、理性や論理は意味を持たない。好き嫌いとか、楽しい楽しくないを、ロジカルに判断するヒトなどいない。こういう社会で流れを決めるのは、気分や勢いだけである。

だから、深く考えてもはじまらない。じっくり練り上げた芸だからといって、期待通りウケてくれるワケではない。その反対に、ちょっとした一言でも、ウケさえすれば、ドッと盛りあがる。「超大衆社会」を理解するカギは、この刹那性を受け入れ、理解するところにある。二十一世紀に入って以来、2002年のワールドカップ現象や、2006年の小泉劇場のように、かつての社会の仕組みを捉える視点では、理解できないトレンドが増えている。これもまた、世の中の基調が超大衆社会となったことに基づいている。

こういう時代に、マスから支持されるためには、オピニオンを主張するジャーナリズムのような手法は意味を持たない。徹底して受け手側の動機・嗜好にすり寄ったものにならなくてはならない。ここをはきちがえると、リーチが取れず、マスとして成り立たない。そのカギとなるものは、「コモディティー化」である。今は、昔と違って、少数のオピニオンリーダーがいるわけではない。一人一人の大衆が、選択権・決定権を持っている買い手市場である。なにより彼らの琴線に触れ、数を取ること重要なのだ。低俗でも、おちゃらけでも、「見たいものは見たい」のである。コモディティ化してこそ、今後もマスメディアは成立する。

さて、21世紀に入って以来、ジャパニメーションや裏原宿など、日本のポップカルチャーやストリートカルチャーが世界で注目されている。これらは、ハイブローな「文化」ではなく、大衆の支持でボトムアップ的にできあがったものだ。これらのカルチャーがパワーを持ち、世界的な人気を博する理由も、ここまで大衆が中心になって文化をドライブする社会は、人類史上かつてなかったからに他ならない。

そういえば、19世紀のヨーロッパにジャポニズムのブームを巻き起こした江戸文化も、浮世絵に代表されるように、公家や武家の文化ではなく、江戸時代の庶民が支え・発展した文化であった。近世以降の日本においては、タテマエとホンネの乖離における「ホンネの担い手」は、常に庶民・大衆であった。そういう意味では、昨今の欧米での日本のポップカルチャーブームは、ジャポニズムの直系の子孫である。こういうバックグラウンドを持っている日本だからこそ、「超大衆社会」に到達できたということもできる。そういう意味では、この状況こそ、20世紀を通して、「近代化」という名の元に、日本の庶民が夢見てきたことということができるのではないだろうか。それが崇高な価値観かどうかは別として。

つぎにすすむ

「まるボ」アーカイブにもどる

はじめにもどる