球磨川の夏 (ぼくのLIGHT PACIFIC '70事始) -1970年8月2日-

1970年の夏休み、14歳のぼくは最初の九州撮影旅行に出かけました。熊本をベースに、その秋でなくなる鹿児島本線のハドソンC60・C61をメインに、スポーク天国の筑豊エリアも撮影、そしてもう一つ狙ったのは何と肥薩線の「川線」でした。

そもそも、ぼくが末期の蒸気の撮影に「天命」を受け、このあと5年間に渡って学校の休みごとに十数回に渡る最後の現役蒸気の姿を狙った撮影行に終始することになる原点は、その年の春に出版された松・謙さん平井さんをはじめとしたメンバーによる「LIGHT PACIFIC '70」でした(ちなみにぼくの持っている同書は「#57」というエースナンバー! 松・謙さんに「もしかしてあの本のシリアルって「55」と「57」だけってことはないですよね」と聞いたら、「それはない、ちゃんと連番を入れた」と答えてくれたので、これはラッキーなのでしょう)。

山線のC62重連や布原の3重連などまだまだ充分に撮れた時期ですが、それらの有名撮影地はすでに諸先輩がほとんど開拓し尽くし、全体が撮影可能な「お立ち台」はほぼ確立されてしまっていたことは、地図と写真を見比べてみれば中学生のぼくでもわかります。そんなところにのこのこ後から顔を出して、同じ構図の写真を撮るのでは限られた時間と金を掛ける意味がありません。

ところがC55・C57が最後の活躍をしている亜幹線では、まだまだ未開発の撮影ポイントがたくさんあることに、この写真集を見て気がついたのです。映画「ブルース・ブラザース」でジョン・ベルーシ演じるジョリエット・ジェイクが、ジェイムス・ブラウン牧師の説教を聞いて「The Band!」と神の啓示を受けるがごとく、「LIGHT PACIFIC '70」の啓示で背中を押されてしまったぼくは、ここから全国のC55・C57を求める巡礼の旅を始めたのでした。ということで3つ目に選んだ路線は、風光明媚ながら当時はほとんど脚光を浴びていなかったC57天国の「川線」ということになったのです。ある意味、ぼくの撮りの原点。ということでこのコーナー開始以来の蔵出し、今回は濃い想いがいっぱいです。

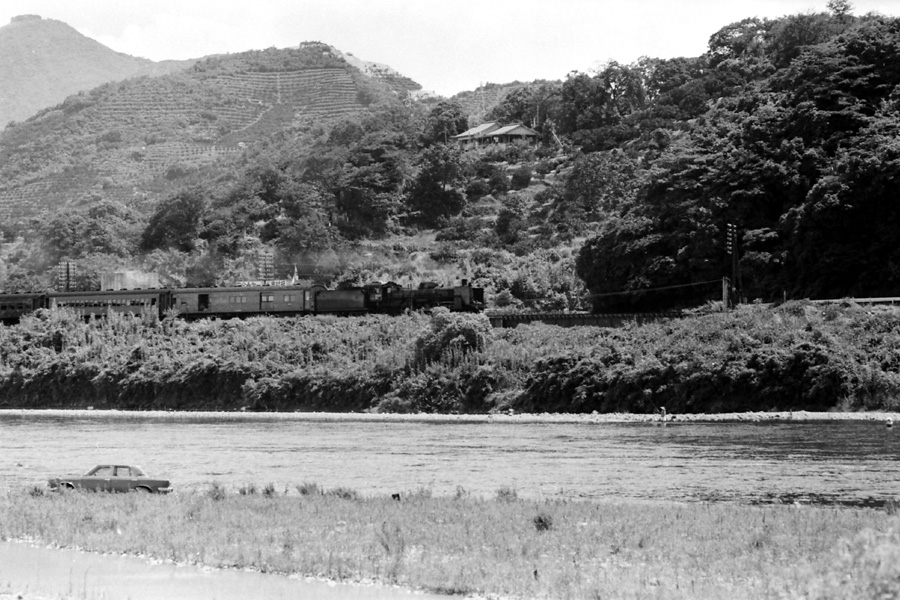

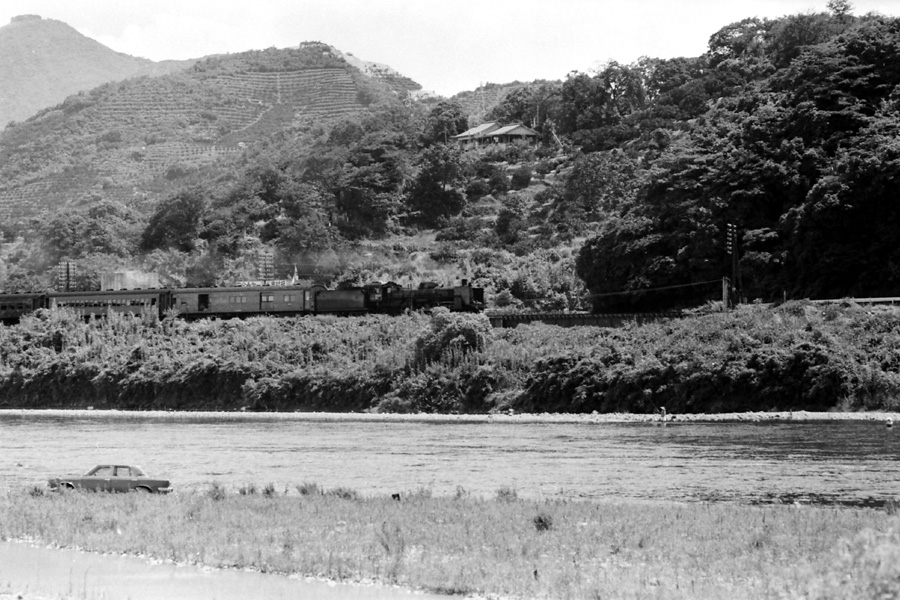

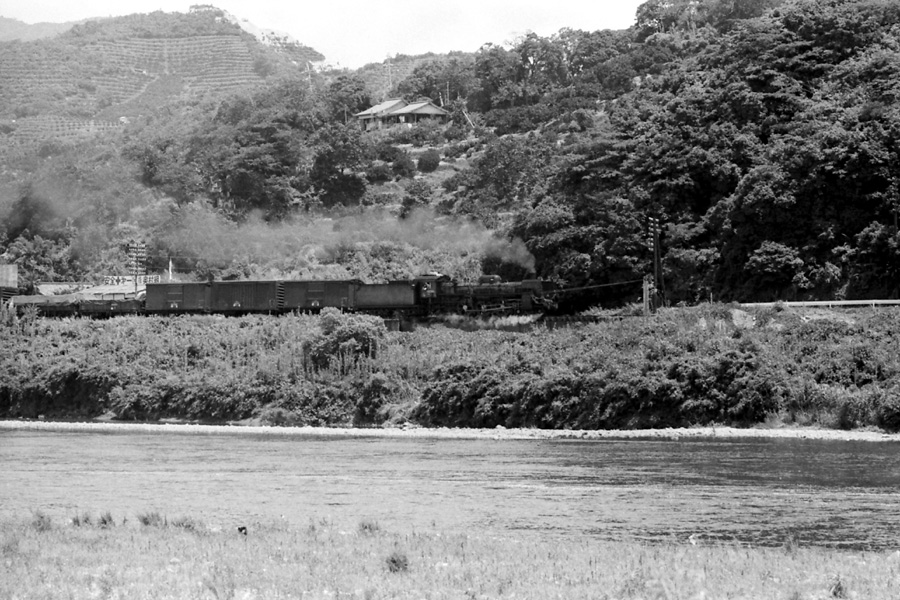

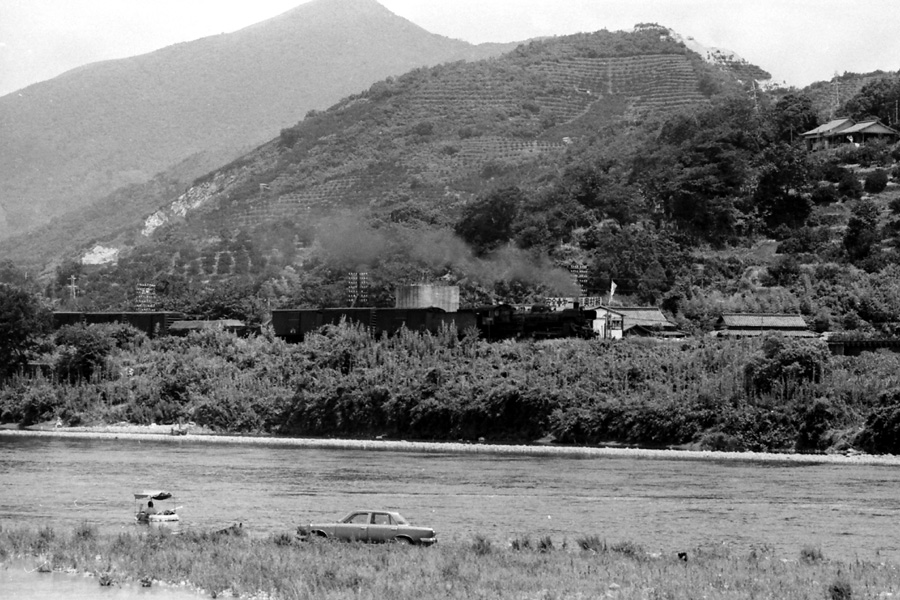

川線の奥にはその後に撮影することになる第一・第二球磨川橋梁をはじめ、魅力的なポイントがあるのはわかっていますが、深く入ってしまうと限られた日数の中ではあまりにリスクが多い。ということで、鹿児島本線の球磨川橋梁のところで、鹿児島本線と肥薩線の両方を狙うことにしました。初めて体験する南国の夏の中でも、三日目の今日は極ピーカン。その暑さは想像を絶しました。おまけに陽射しを遮るもののない河原です。まずやってきたのは、下り旅客列車129レ。牽引機は人吉機関区のC5737号機。今回はメモが発見されましたので、列車番号がわかります。河原に停まっている車は、510ブルーバードのようにも見えますが、ちょっと長さが長そうなので初代ローレルでしょうか。対岸には多くの釣り人も見えます。

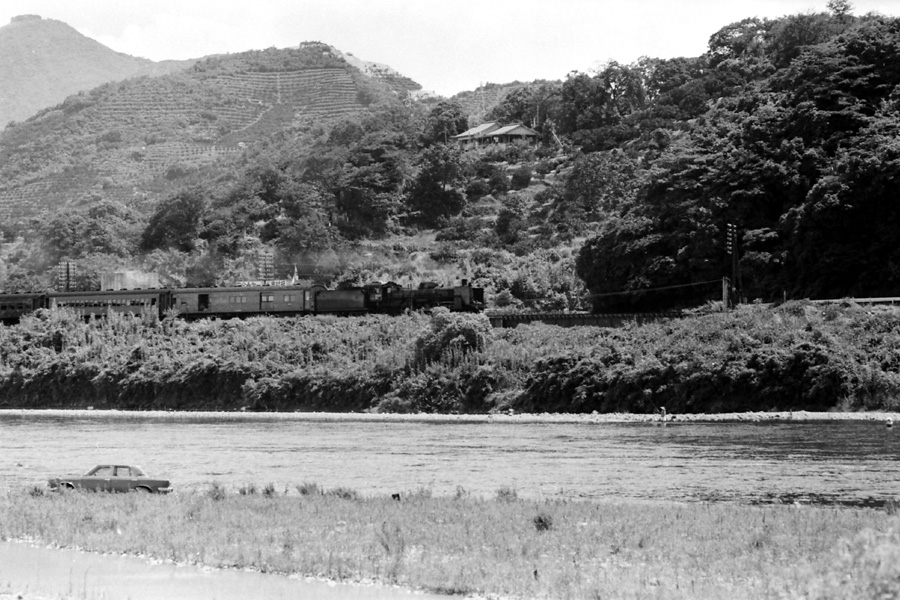

改めてこうやって見ると、この時「川線」を選びそこに来てしまったということが、その決断と得られたものを含め、ある意味全てその後のぼくの人生を決定づけてしまったような気さえします。対岸から撮影するとまるでジオラマのモジュールを繋いだように、いろいろな景色をバックに走る列車を長く堪能することができるポジションでした。一輌目のマニ60は、荷物扉を全開にして係員が川風に身を晒し涼んでいます。二輌目は狭窓が特徴のスハフ32。北海道のような酷寒地ならいざ知らず、南国の夏には狭窓は辛かったことでしょう。川岸には360ccの時代の軽トラックと、その先のライトバンは三菱コルトでしょうか。川面にはのどかに川船。肥薩線と球磨川の間の県道158号線も軽やリッターカーなど結構な交通量です。

今も球磨川に残る堰をメインに、見返りショットで更に狙います。河原にはカローラとサニー。「隣のクルマが小さく見えます」とばかりに、まさに当時のモータリゼーションを引っ張った名ライバルでした。解像度を落としてあるのでわかりにくいですが、川の中には釣り人だけではなく、水遊びで泳いでいる子供達もたくさん見えています。今では「川で泳ぐのは危険だ」と禁止されてしまっていますが、昔は川辺に住む子供たちは、夏の遊びといえば「川で水浴び」でした。当時の線路脇からのバッタ撮りでは無理ですが、こういう風に景色と人々の姿を入れて撮影すると、当時の生活感も結構フィルムに捉えられています。人々の生活感を入れて、生きた鉄道を撮る。それもまた、ぼくの写風の原点といえるかもしれません、

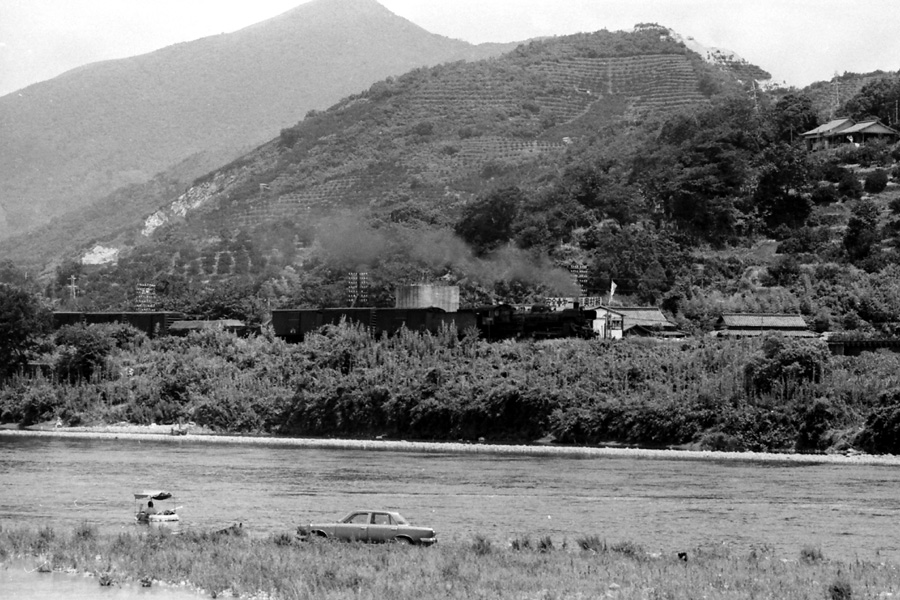

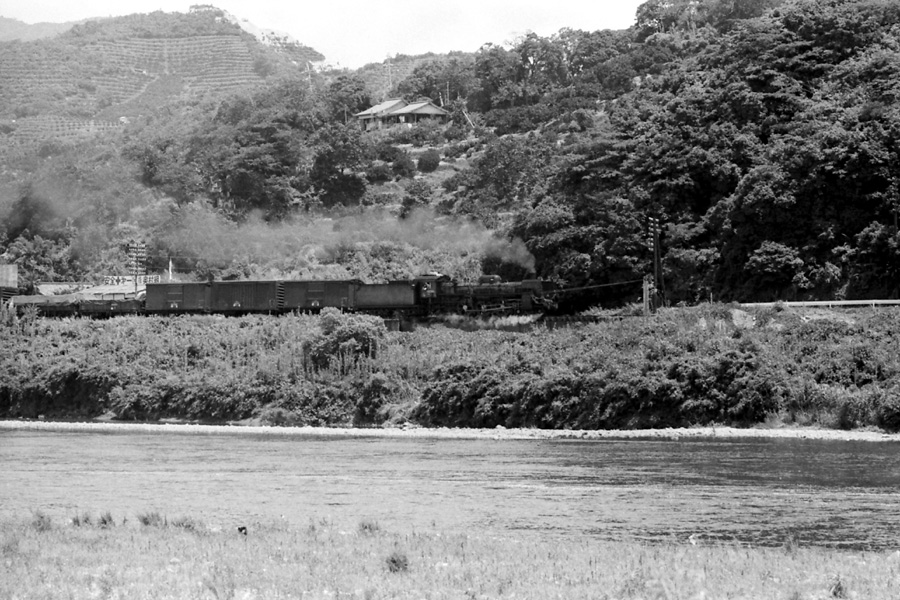

さて、上り貨物列車6866レがやってきました。牽引機は人吉機関区のC5748号機。これは標準レンズに付け替えていますので、周りの景色も入っています。この時は標準レンズと、望遠の135㎜しか持っていませんでした。というより、その前の年の12月の誕生日にはじめて一眼レフを入手、その後中古の135㎜の望遠を安く手に入れただけの装備で撮影に来たのです。実はぼくは135㎜という中途半端な画角が嫌いで、その後いろんなレンズを使えるようになってからはほとんど使っていません。蒸気機関車をはじめとする鉄道写真だと85㎜を標準に使い、望遠は200㎜、逆にみんなが使わない28㎜・35㎜を積極的に使うというのが基準になりました。そういう意味では、50㎜といえども広角的な画作りですね。今から見ると。

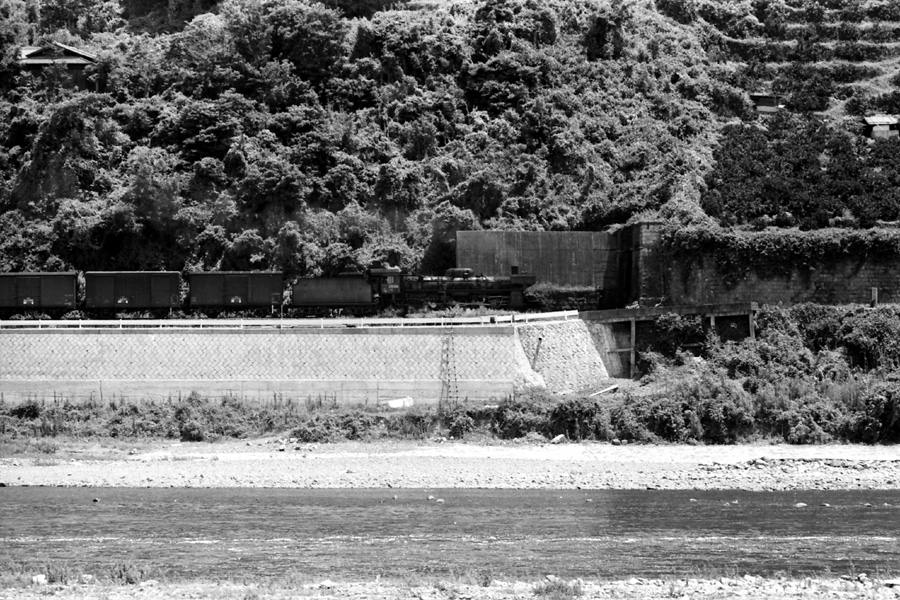

実はこの地点での撮影を選んだ理由の一つには、ここで鹿児島本線と肥薩線が立体交差しており、両線の撮影が可能だったことがあります。鹿児島本線の球磨川橋梁はけっこう高さがあり、絵柄としてはかなり撮りにくいのですが、中学生の心には「とにかく両方撮れる」というのがアピールしたのでしょう。その橋梁の下を行くシーンです。このカットでは、鹿児島本線のトラス橋が強烈な遠近法で画面に割り込んでいますので、標準レンズながら広角レンズの構図に見えます。昔の16番のレイアウトでは8字型エンドレスでハイライトになるようなシーンですね。ちなみにここで撮影した鹿児島本線のC6112号機のカットは、「南国のハドソン -1970年7月31日・8月2日-」の中で公開していますので、あえて再掲はいたしません。

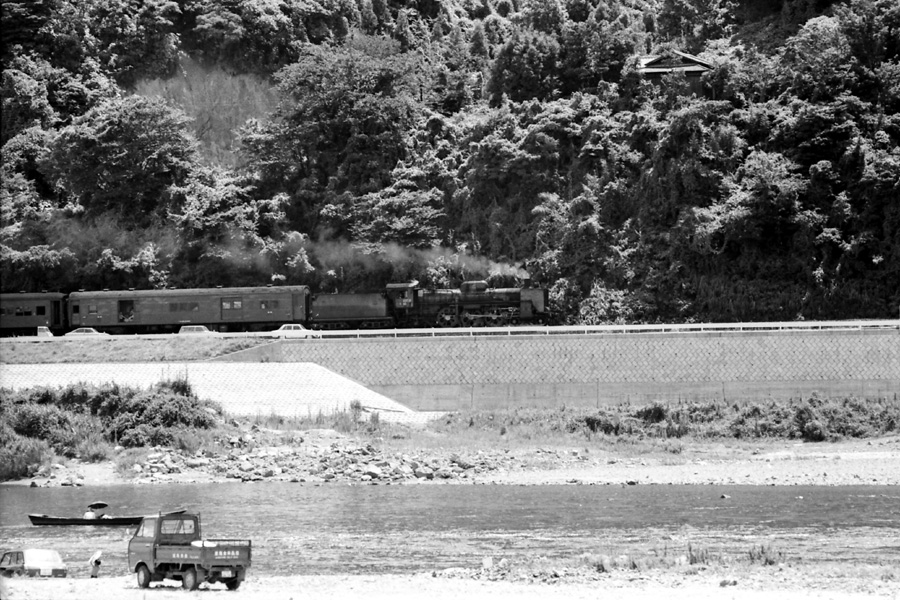

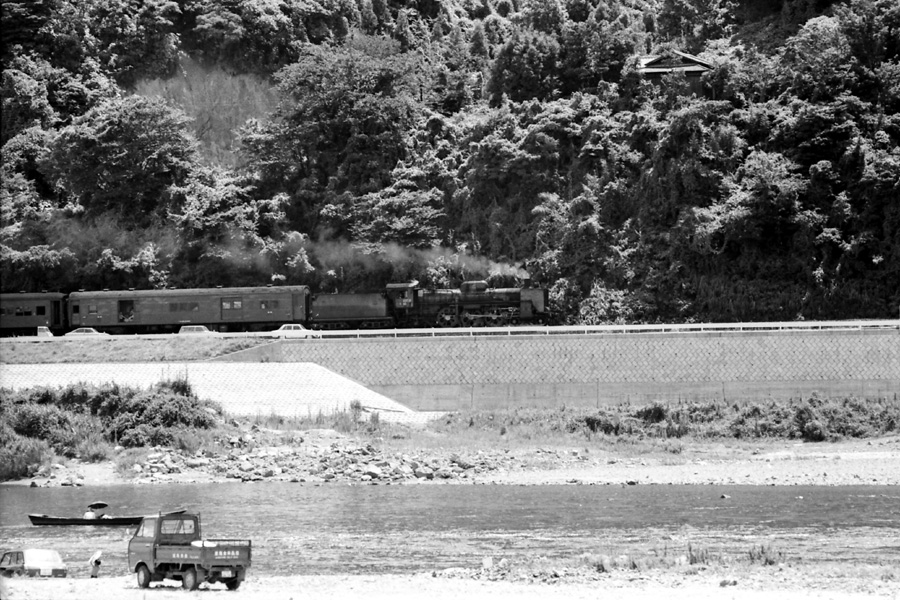

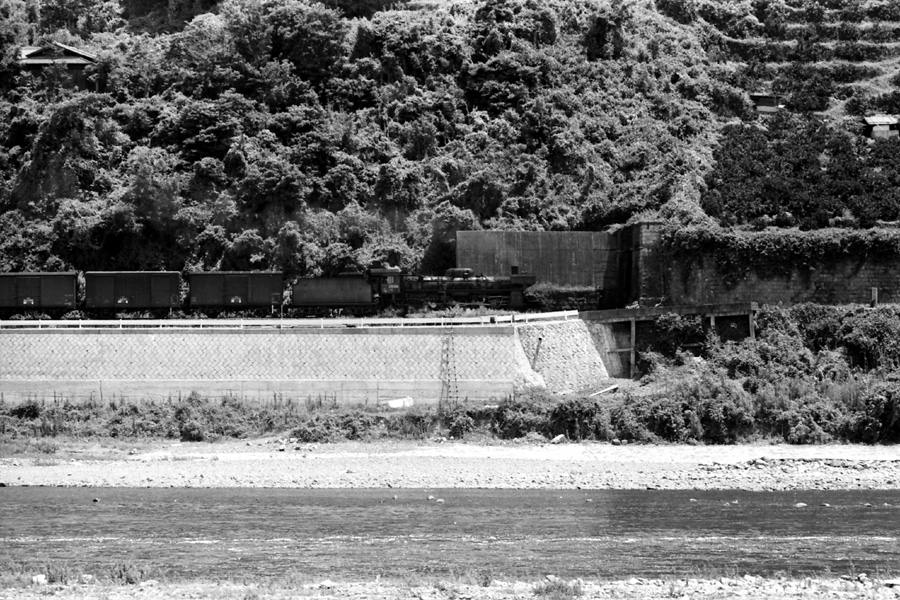

次にやってきたのは、下り貨物列車869レ。牽引するのは人吉機関区C57100号機。早岐からやってきた、関さんの分類によるK-7型小工式切取デフを装着した美しいカマです。川線は長らく8620形式の牙城でしたが、昭和40年代になって本州からのC57形式の大量移動で余裕のできたC55形式が人吉に配属されてからライトパシフィックの天下となりました。肥薩線自体は元の鹿児島本線なので、当時の分類だと乙線規格であり、D51もそのまま運用可能です。実際この時点でも、矢岳越え用の人吉区の重装備D51形式が牽引する貨物列車が、深夜に1往復設定されていました。まあ、九州地区でD51形式の配置に余裕が出たのは熊本電化以降ですから、牽引定数的に間に合うパシフィックの充当で済ませたということなのでしょう。

もう少し手前に寄せて、小さなガーダー橋に差し掛かったところでワンカット。夏の九州らしく、完全燃焼で登りにさしかかり力行中。人吉区伝統の「輪芯の磨き出し」が美しく輝いています。大型のハエタタキも、懐かしいムードを演出。この通信線で繋がった閉塞機と鉄道電話が、保安装置の全てだったのです。モノクロの画面のトーンからも伝わってきますが、この日はめちゃピーカンで、恐ろしく暑かったことを今でもよく覚えています。あまりの暑さに、500ml入りの「コカ・コーラ ホームサイズ」を2本飲み切ってしまいました。今のPETボトルなら500mlも大したことはありませんが、昔のガラス瓶それもコーラ瓶は、炭酸ガスの耐圧でかなり厚かったので、一人で飲み切ってしまうこと自体が我ながら驚きだったのです。

次は非公式側ながら、川を入れての真横からの撮影、球磨川でこれをやりたかったのは言うまでもありません。そこで人吉区のエース100号機がやってきたのですから、これは中々の幸運です。この後、八代駅の方でもう一つのエースである9号機も撮影できました。70年の夏は山陰線の保津峡にも撮影に行っていますが、この時も5号機と190号機が来るという引きの強さを発揮しています。本人は意識していなかったのですが、今から考えると最初からワリと運が良かったのかもしれません。運だけで生きてきた人間とも言われてますし。強い陽射しの中、九州のカマらしく黒光りし、手入れの良さを感じさせます。川、擁壁、道路、トンネル、家、段々畑とジオラマ心をくすぐるアイテムも程よく揃い、模型にしたくなる風景です。

あとがき

今回は想いが強いのであとがきがあります。こうやって改めてみると、14歳、50年近く前の作品ですが、今自分が作って撮ってるHOスケールのジオラマ写真と、基本コンセプトにあまり変わりがないのには我ながらびっくりしてしまいます(デジタイズと「暗室作業」は今のセンスでやっているのですが、デジタル的なレタッチはやっていないので基本は元の写真です)。やっぱり、こういうのが好きなんですね。写真を見ながら、少年時代の自分と会話してしまいました。ブレがないというか、進歩がないというか、評価は人それぞれでしょうが、自分が表現したいもの、好きなものが何なのかをしっかり認識することができました。自分の価値観を持っている人間は、やはり中3ぐらい、14歳から15歳ぐらいの時にはそれが出来上がってるんだなという事実を、まざまざと認識した次第です。改めて、ぼくを一生治らない悪の道に呼び込んでくれた松本さん平井さんにはお礼を申し上げたいと思います。なお、次回以降は少し企画を変えた形で、このコーナーを進めていきたいと存じます。これからもよろしくお願いします。

(c)2018 FUJII Yoshihiko よろず表現屋

「記憶の中の鉄道風景」にもどる

はじめにもどる