30.精鋭!GI部隊がやってきた!!

1999.1.15

残るはあと1匹。もはや風前の灯状態。絶滅の日も近い?

そんなわが家に突如の吉報。「プラナリア、お分けしましょうか?」。ああ、ありがたや、ありがたや、ありがたや。

お声を掛けてくださったのは、姫路工業大学理楽部生命科学科細胞制御1講座の方である(Nさん、本当にどうもありがとうございました!)。そこがどんなにスゴイところかは28.姫路工業大学のプラナリアですでにお話したが、その研究室内で繁殖されたプラナリア、「GI」チームを分けてくださるというのだ。

勿論「是非!」とお返事した。プラナリアの数を増やせることも嬉しかったけれど、それ以上に、

「GI」をこの目で見てみたかった。私の手で飼育してみたかった。

そうしてついにやってきたのだ! 姫路から遠路はるばるやってきた!

はあ、こいつらが「GI」か。私が飼っていたヤツらより身体の色が明るい。私が飼っていたヤツらより、まるくてポチャっとしている。この差は何によるものだろう。環境なのかな。

何匹いるのか、まだ数えていないが、ざっと見でも30匹以上はいそう。これまでの経緯を思えば、この先彼らに強いられるのは、ひょっとしたら過酷なサバイバル・ゲームなのかもしれない。いや、そう仕向けたいなどとは、決して願っているわけではないのだけれど…。

ともかく今日からよろしくね。出来の悪い飼い主相手に奮闘してくれることを期待してるよ。

1999.1.16

携帯用試験管に入って運ばれてきたGIチームを食品保存用ポリ容器に移した。

ついでに数を数えてみる。

おおっ!! 62匹!

1999.1.23

1週間が過ぎた。GIチームはみな元気、だと記しておこう。

そう、一応、生き延びてはいる。生き延びてはいるものの…実はなんか変なんだよ。

頭を切り離すヤツが続出している。その数が10匹にも達した。

分裂して個体を増やしているわけではない。胴体を失った頭はみな死んだ。頭を欠いた胴体はみな生きている。頭を切り離す、と書いたのは、だからそういう印象を受けたからなのだが。

一体、彼らに何が起こっているというのだろう。

1999.2.13

頭切り離し現象について、その後、「GI」を分けてくださった姫路工業大学のNさんより教えていただいた。

環境が変わったせいかも、とのこと。

そうか、そうか、と妙に納得してしまった。人間だって慣れない土地行くと食あたりやら水あたりするもんな。きっとそれに似たようなもんだ。

水や温度が急激に変わって、身体がパニック起こしちゃったんだね。でもって多分、新たな環境に慣れようと彼らも必死なんだよ。もっとも自分の頭を切り離すって行為はかなり過激な対処方法だと思うけど。

いずれにしても、胴体部分が生き続けているなら大丈夫、らしい。

うん、で、結局大丈夫みたい。

ウチに来て1ヵ月経った「GI」チームは、頭のないプラナリアたちも含め、今のところみな元気してる。

31.プラナリアの卵と赤ちゃん

1999.2.13

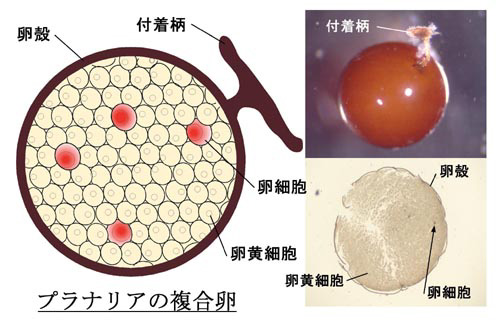

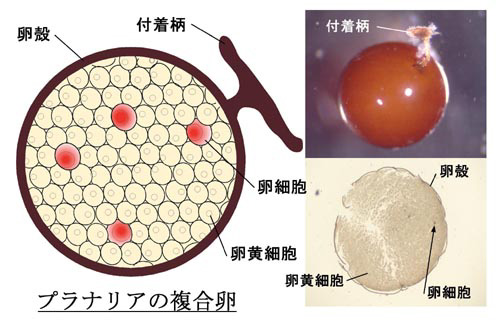

毎度お世話になっている姫路工業大学のNさんから、プラナリアの卵についてのお話を伺った。と同時に画像も送っていただいちゃった。

何はともかく、まずは早速、そのレアもの、「プラナリアの卵」の図と写真をご覧ください(Nさま、原田さま、本当にありがとうございます!)。

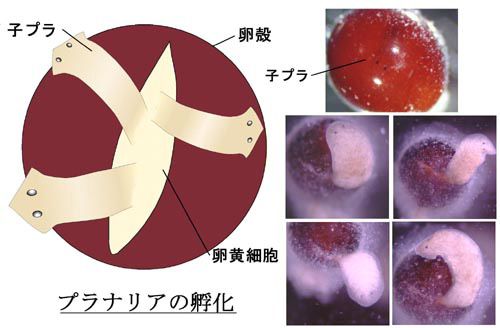

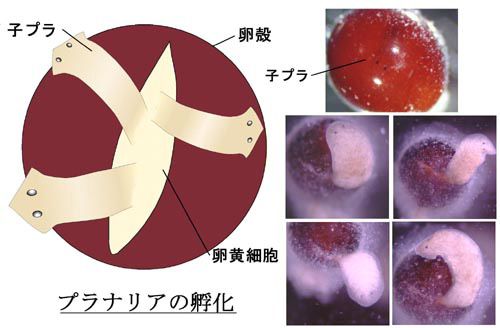

▲生まれてすぐの卵 ▼孵化中と孵化直前の卵

作成者:原田 聡 氏(姫路工業大学)

注意! 無断転載はいけません!!

ああ、もう、なんて愛らしい! 感動的だよ。

Nさんのお話によれば、プラナリアの卵は複合卵なのだそう。数個の卵細胞(それぞれが1匹のプラナリアになる)がたくさんの卵黄細胞(子プラに栄養を供給する細胞)の間に散らばっているというものらしい。全体が卵殻と呼ばれる硬い殻で包まれていて、水の流れにながされないように付着柄で飼育用容器の内壁に(自然界では石の表面に)くっつくんだって。生み出された直後はクリーム色。それがやがて茶色くなり、最終的に真っ黒になるんだそーな。

でもって、プラナリアの中にはカブトムシや蝶のように変態するものもいるのだけれど(海産プラナリアなど)、ウチにいるプラナリア(ナミウズムシ)は大人そのままの形のミニチュア版が生まれてくる、とのこと。

ミニチュア版のプラナリア、って、あー素敵だな。子供の頃見た、カマキリや蜘蛛の赤ちゃんを思い出しちゃった。生意気にも大人と同じ格好の、でもすんごく小さいのが卵からたーくさん出てくるんだよ。めちゃくちゃ可愛かったのをよーく憶えてる。

ミニチュア版のプラナリアがうじゃうじゃ…。想像してみた。……うっとり。

32.増殖計画

1999.5.23

いろいろあった。いや、そんなにいろいろあったわけでもない。

姫路からやってきた、わが家のGIチームが今どうなっているかというと…。

頭なし軍団も無事なんとか本来の姿を取り戻し、どうやら落ち着いたみたいと安堵したのも束の間、あれっ何だか全員、体つきが貧相になってしまったんではないかい? どう見ても縮んでるよ、ってことに気が付き、じゃあどうしたらよろしい? と考えて、週1だったエサの回数を週2に増やし、と同時にまたもや姫路工業大学のNさんにアドバイスを乞い、何が原因かを探るために他の環境(水や光)も変えたりしてみることにし、変えてみるつもりだったのだけれど、どうにも腰が重くて、ほとんど何もせぬ日が続き、そうこうしてるうちに、ふと見ればヤツらの体がわが家にやってきた当初と同じほどに大きくなっていて、ああきっとウチのプラナリアたちは栄養不足だったんだな、ひもじい思いさせてすまんすまん、ってことで一件落着。

めでたしめでたし。

……と、喜ぶのは実はまだ早く、62匹いたプラナリアのうち半数はいつの間にか影も形もなくなり、いや、それはどういう理由か私の中では仕方ないこととして片付けられていて、むしろ半数も生き残っているという現実に驚いていたりするのだが、それより何より問題は、日本の四季というやつだ。

桜の季節を過ぎると一気に暑さが増す。5月半ばともなればギラギラ強烈な日差しも珍しくなくなり、ここ数日も日中の温度がグンと上昇。春は短し、もう夏か?

そう。夏を感じるようになったらそろそろヤバイ。

玄関の靴箱の上に置いたプラナリアの寝床の水温が、摂氏25度を越え始めた。ヤバイね、ヤバイ、とってもヤバイ。

なので、今日、ヤツらを冷蔵庫に入れた。寝床ごと、野菜室へ。

摂氏25度から一気に14度の世界。水温が下がると、ヤツら、たちまち動きが鈍くなっちゃうんだ。寒い? ねぇ寒すぎ?

でも許せ! 大量死だけは是が非でも阻止したいのよ。夏の間はすまんが、野菜や果物と一緒にじっと冷えててくれ。

1999.6.2

じっと冷えててくれ。などと書いたが、ただじっとさせておくのもなぁ、なんて思えてきて、久方ぶりにカッターを手にしてしまった。

現在生存プラナリア31匹。そのうちの10匹を捕まえて手術台にのせ、それぞれの体の腹のあたりに刃を入れ切断。10体を20体にして水に戻した。

これで31匹が41匹に。もちろん、この先誰も死ななければ、の話だが。

冷蔵庫の中の、動きの鈍い彼らに期待してよいものかどうかわからないけれども、今日切ったプラナリアたちの再生がもしも上手くいくようならば、ちょっと欲張っちゃおうかな、と考えていたりする。

増殖させたい。目標!!まずは100匹!

1999.6.6

分断から4日目。

ありがたいことに1体も減っていない。

よぉし、よし。

1999.6.20

分断から18日目。

みな順調に再生。数を数えてみた。39匹。

この2週間で2匹消滅か…。が、まあまあ成績良好とみていいんじゃないかな。

目標達成も夢じゃないかも、なんて思えてきた。よし、この調子でゴー!だ。

そこで今日もオペ。10匹を切った。これで39匹が49匹に。

ところで、切り終えて水に戻した20体のなかに3体、切り口から白い咽頭をはみ出させているものがいて、どうなるのかな〜と眺めていたら、やがてその3体に他のプラナリアたちがわらわら寄ってきて、エサに食らいつく仕草を見せ始めたではないか。おわっ、共食い?

いや、どうやら彼らのお目当ては、3体の切り口からはみ出た咽頭部分のみのようだ。切断され露になった咽頭がエサの匂いを放ったのかな。誘われるようにして寄ってきたプラナリアたちは、その咽頭部分をしきりに食いたがっている様子。

しかしお目当てが、いくら咽頭部分のみとはいえ、それをぶら下げている身にとっては迷惑千万だよね。何匹ものプラナリアたちに寄ってたかられてはたまったもんじゃねぇ、とばかりにジタバタジタバタ。

まぁ、そうこうしてる間に3体のうち2体は、自分と咽頭部分を切り離すことに成功し晴れて群れから逃れることができたのだけれど、そんなことはどーでもいい風の群れの連中ときたら、相変わらず咽頭部分にご執心である。

ああ、飢えてるのね。腹が空いてるんだ、みんな。

しばらくの観察を終えたのち、私はエサのレバーを水に放り込んだ。

1999.7.20

43匹かなぁ。

毎度のことながら勝手に動き回る相手を数えるのは難しい。ま、いいや。43匹としておこう。

で、今日も10匹捕まえて切った。それぞれ1つの体を2つに。これで53匹。

ところで。姫路工業大学のNさんに伺ったところによると、ヤツらは空腹になると共食いなんてのもしちゃうのだそーで。研究室内では、その行為が夜中にひっそりと展開されてたりする模様。

トボけた顔してババンバン。なかなか強かな生きっぷり。

真夜中の共食い現場を想像してみた。ああ、実際にこの目でも見てみたいな。

しかしやはり今は共食いなどされたら困るのだ。増殖計画の邪魔、邪魔。だから当面、とりあえずエサだけはしっかりあげようと思っている。

次のページへ