|

街並とは何であるか、われ等に何をもたらすのか?

建築と都市の間にあって、とりあえず外部であるが囲まれた存在。

街並みはどのように発生して、どのように変化するのか。

意識される(見える)とされにくいに関わらず、いくつかのルールに支配されているはずである。

当座の目標は「自由が丘を快適で更に魅力ある街にするために出来ること」を探すことである。

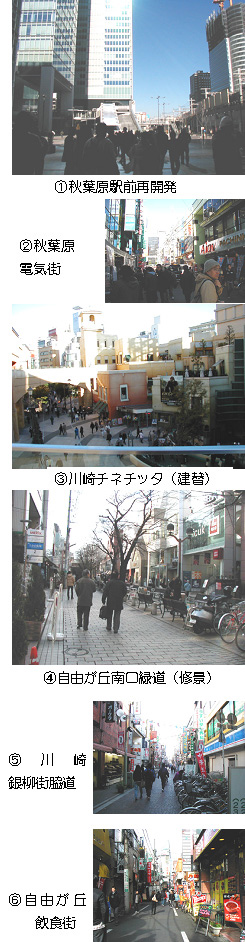

● 最初に、最近の再開発のあり方を見る上で秋葉原を回ってみる。駅前を中心に大規模で計画的な「秋葉原らしくない」風景が出現している。

● 大型ビルはよしとしても足元の寒々しさはどうだろう。歩行者広場の電気街口と交通広場の中央口を機能分化しすぎてかえって不親切でさびしいいものにはなっている。1階に店舗が張り付いていないのが致命的。①

元々、中央通り、昭和通りのスケールにはさまれたビル街であることもあり嘆くほどの変化ではない。香港のスラムビルのようなものを想像してみるが、それは無理だろう。元からの電気街(②)を同じ手法で再開発しなければ、新旧の共存が面白くなる可能性は残っている。

● ここで電球を手に入れてから、川崎に映画を見に出かける。川崎のチネチッタは数年前の再開発だが、シネコンの大きなマッスを細かい店舗のボリウムで街並みを快いものにしている―③。一人の建築家(ジャーディ)による新築と改築のコンプレックスであり、街並みでなく『建物』であるという議論も成り立つ。

ハリウッドのチャイニーズシアターの続きのコンプレックスに比べると、スケール感の取り方が巧みで快い。

--学習―大きな建物の中にも街並みはつくれる。小さなスケールの気持ちよさは「恐らく」現代様式より、歴史様式の方が表現し易い。(そうでない例を別の機会に示す)

● 翌日、自由が丘で新しい街並みと古くからのものを比べて回る。秋葉原や川崎再開発のように一気に建替えたわけではないが、ある傾向で変化をしている街並みがある―④。

この街並みの成り立ちは後で分析するが、ガラスの建物が増えてきている。この極め付けはビバリーヒルズのロディオドライブであるが、成り立ちはかなり違うはずである。

下2段の写真は、川崎、自由が丘の古くからの商店街である。看板、商品はみだし等で「活気」はあるが、「美しい」訳でも「個性的」であるわけでもない。そして日本中の商店会にある景色である。このような景色はあっても良いが、これだけではさびしい。多くのシャッター商店街はこの街並みの成れの果てである。

● 街を歩いて見ながら、この問題の研究は続く予定である。

|