|

前回の趣旨を受けて「街並」を定義してみよう。

ここで言う街並みは、「道と家並みで構成される筋」と「これが広がったネットワーク(界隈、クオーター、カルチエ)」である。街並みの特性は「風土・慣習」(が空間になったもの)で決まっているともいえるし、街並みは「経済」の表象であるともいえる。しかしここでは街並みは「ルール」であるといってみよう。

● 「ルール」とは、古い町であれば「慣習・風土や支配者の意向」であり、新しくは「都市計画」である。

● わが国では都市計画は国で決めている。全国津々浦々、商業地は道路巾の1.5倍の高さの建物と決められている。道路斜線というものである。

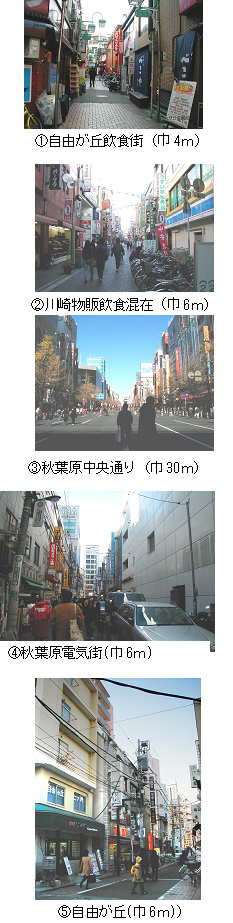

①では6m(2階)に高さが決められている。②では9m(3階)、③では45m(10~12F)となっている。特に巾の狭い道では世界一厳しい基準である。問題はこれだけでない。④を見ると道巾が6mなのに右側建物は20数m、左奥は30数mの高さがある。突当たりや並行の道路巾が大きいと緩和されている。この通りには3種類の高さの建物がある。

色々理由があるにせよ、道路斜線が道に天空光を確保して環境を守ろうというならおかしなことである。

更に建物を道路境界から後退させれば道路斜線を緩和するという基準があり(⑤)、天空光率で更に緩和するという単体の建築を良くする規準も出来た。しかし、街並みから見ればわが国の法は高さも軒並みも軒ラインも混乱しても良いといっていると同じである。

こんなことをするくらいなら道の特性(地方地区特性、容積率、街のデザイン方針・・・)に従って緩和すればよい。例えばヨーロッパの町なら道幅:高さ比は2~4倍であり、街によって決めている。

● 整理すれば、建物のボリウム・高さについて、わが国の都市計画は、

1) 原則、全国一律ルールである。 2) 基本の制限は厳しすぎる。

3) 種々の緩和があり抜け道が多い。すなわち街はばらばらになる。

●「ルールが複雑であることは、多様性をもたらし変化に富む家並みをつくるので、あながち悪いことでない」という議論がある。しかし前回サーベイで見るようにこのような街並みは、個性的でなければ快い都市空間でもない。変化が美しいのは揃ったものの中に何割かの変化があるということで、全てが異なる要素で成り立つものは極稀にしか成立しないといってよい。

●「厳しいルールであれ、ゆるく複雑なルールであれ、街の骨格はそのルールによって出来ている」というのは、ほぼ確かになった。但し、都市計画以外のルールを持たない街と、景観に対しての自立のルールを持つ街の違いはまだ検証していない。

|